前回は「行って帰ってくる」物語の構造が,冒頭部と終幕部だけでなく,3つの小動物のエピソードに対しても当てはまることを確認しました。今回は,この「行って帰ってくる」物語の構造と死の周辺部から核心へと進む描写の順序との関係について考えます。今回が「城の崎にて」に関する論考の最後となります。

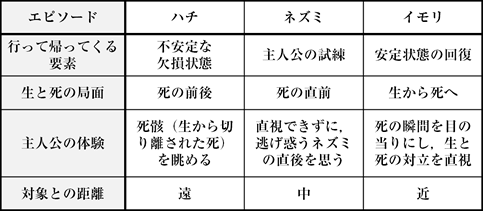

ハチのエピソードは,主人公が抱える欠損状態を表しています。彼は死の静かさに対して親しみを感じていましたが,それは死を畏れる心が欠如していることを示します。生ける存在としての人間にとって,不自然で不安定な状態です。これが物語の始発点となります。

生きて動き回るハチを飽きずに眺めていた主人公(語り手)は,ある朝,ハチが「玄関の屋根で死んでいるのを」認めます。つまり,死ぬ前の生きている状態のハチと,「足を腹の下にぴったりとつけ」て死んでいるハチとをそれぞれ別個に経験したわけです。

彼がとらえたハチの死は,その周りを「忙しく立働いている蜂」と対照させられはしますが,そのハチ自身の生からは完全に切り離されています。死は,おそらく生と連続するがゆえに恐ろしい。しかし,生と切り離された死は,単に静かな状態でしかありません。そこには生から死への連続が,生と死との対立が,欠如しています。彼に変化はまだ訪れません。死の静かさに親しみを覚えるばかりです。

次のネズミのエピソードは,ネズミの死とともに主人公の試練を描きます。「鼠が殺されまいと、死ぬに極まった運命を担いながら、全力を尽して逃げ廻っている様子」が克明に繰広げられます。ハチのエピソードにはなかった死を直前にした「動騒」が描かれ,死の静かさに親しみを感じていた主人公の安穏さはここにいたって打ち砕かれるのです。

しかし,「鼠の最期を見る気がしなかった」主人公は死の直前で直視することをやめてしまいます。このエピソードではネズミの死の瞬間は描かれません。彼は死の現場を離れ,少し距離を置きながらネズミの「直後」に対し思いをはせるのみです。つまり,これまでの見せかけの安穏さは打破されるにいたったものの,生から死へといたるその瞬間の経験を拒否したため,死に対する新たな意識を持てずにいるのです。

では,イモリのシーンはどうでしょうか。イモリの死を引き起こしたのはほかならぬ主人公です。彼がイモリを脅かそうと「小鞠ほどの石を取り上げ、それを投げてやった」ためにイモリはあっけなく死んでしまいます。先のふたつのエピソードでは死の瞬間はとらえられていませんでした。しかし,イモリのシーンでは自らがその死を引き起こしてしまったため,主人公(語り手)は,イモリが生きてじっとしている状態から,「もう動かない。蠑螈は死んでしまった」という状態へ移行するのを目の当りにせざるをえません。

ここでは,イモリの生から死への過程があたかもスローモーション再生を見るように,しかもクロースアップで描かれます。死がまざまざと言わばむき出しの状態で提示されるのです。対象への距離が近く切実さが強い分だけ,イモリの生から死への移行を,そしてイモリの死に対峙する自らの生を,主人公は明瞭に感じ取ったのでしょう。彼は死に対し新たな認識を獲得します。「生きている事と死んでしまっている事と、それは両極ではなかった。それほどに差はないような気がした」ということばは,生から切り離された静かな状態としての死が自分の生活とはまったくの別物(両極)として認知されていたのに対し,生から連続したところにある死を「それほどに差はない」ものと認識したものだと思います。

ここで,「行って帰ってくる」物語と死の周辺から中核へと至るプロセスのふたつは収束します。主人公が新たな認識を獲得し安定を取戻すためには――「行って帰ってくる」物語を生きるには――,死の前後を表す出来事と,死の直前を表す出来事と,そして生から死への移行の瞬間を表す出来事を,その順序で経験する必要であったのです。

各エピソードが表す「行って帰ってくる」要素と生と死の局面の対応関係は以下の表ようになっています。

表-1: 行って帰ってくる物語と生と死の局面

「行って帰ってくる」物語の構造と死の周辺から核心へと向かうプロセスは,「城の崎にて」においてとても自然に結びついています。分析の過程で作品から別々に取り出されたはずのこのふたつの構造は,見事に連動していました。とりわけ,死のプロセスの中核部分を最初のふたつのエピソードで描かないという判断は,秀逸です。「城の崎にて」は,テーマと叙述の形式が密接に結びついて,収斂性の高い動かしがたいテクストを形作っています。

若い頃,この「城の崎にて」を原稿用紙に筆写したことがあります。そういうことが自称文学青年のあいだでは流行って(?)いたのです。関心を同じくする私の友人は,大講義室で行われていた講義の期末課題として,「城の崎にて」を筆写した原稿に「科学史レポート」という表紙をつけて提出しました。300人以上も受講生がいるのだから,先生はいちいちレポートの内容を見ていないに違いないと確信しての行動です。

成績は,もちろん,不可でした。

城崎に個人的な思い入れがあることに加えて,そういう経緯まであったものですから「城の崎にて」は,私にとって特別な作品でした。今回,改めて丹念に,そして何度も,読み直しました。この作品を真似事のように筆写していた頃に比べると,読みが深まったように思います。以前の想いと今の解釈が交錯して,30年前の自分と対話したような気になりました。ささやかなことではありますが,そのことがうれしい。

次回からは,言いにくいことを言うためのレトリック―婉曲法―について語ろうと思います。