三省堂 辞書ウェブ編集部による ことばの壺

新明解日本語アクセント辞典 第2版 新装版

- 定価

- 4,730円

(本体 4,300円+税10%) - 判型

- B6判

- ページ数

- 1,152ページ

- 付属品

- 別冊「アクセント習得法則 代表例」72ページ

- ISBN

- 978-4-385-13468-0

-

改訂履歴

- 1958年6月25日

- 明解日本語アクセント辞典 発行

- 1981年4月20日

- 明解日本語アクセント辞典第二版 発行

- 2001年3月20日

- 新明解日本語アクセント辞典 発行

- 2010年9月10日

- 新明解日本語アクセント辞典 CD付き 発行

- 2014年4月10日

- 新明解日本語アクセント辞典 第2版 CD付き 発行

- 2025年4月1日

- 新明解日本語アクセント辞典 第2版 新装版 発行

アクセント辞典のロングセラー、軽量化した新装版で登場!

新語や外来語も含め、約76,600語を収録。

巻末の「アクセント習得法則」や別冊の「アクセント習得法則 代表例」で、実際の音からアクセントのしくみが理解できる。

放送・演劇・朗読・言語教育の場に必携。

装丁・用紙を改め、さらに使いやすく軽量化。

- 旧版より約20%の軽量化を実現。ユニバーサルデザインをふまえた書体で見やすい辞典が、さらに使いやすくなりました。

現代日本語の標準的な発音とアクセントがわかる。

-

現代に生きて使われる話し言葉を中心に、地名、人名などの固有名詞や新語・外来語も加え約76,600語を収録。その標準的な発音とアクセントを示します。

-

その言葉になじみのある人の発音を重視してアクセントを選定。鼻音化や母音の無声化も注記しています。

-

文章語に用いられる雅語や漢語も数多く収録。文学作品の朗読などに最適です。

-

使うことの多い動詞・形容詞には、すべての活用形のアクセントを表示しています。

アクセントの移り変わりがわかる。

- 長い間に変化の生じたアクセントには、((古は…))((新は…))((もと…))などの注記をつけ、その移り変わりも示します。

アクセントのしくみがわかる。

- 「アクセント習得法則」を巻末に収録。アクセントや発音の変化の法則、複合語のアクセントの法則など、アクセントのしくみを体系的に学ぶことができます。また、本文の見出し語には、それぞれどの習得法則が当てはまるのか、その番号を示しています。

実例の音声を聞くことができる。

- 別冊「アクセント習得法則 代表例」には、習得法則の要点と代表的な語例をまとめました。これに対応した音声を、ウェブサイトで聞くことができます。

→購入者特典ウェブ音声サービスはこちら

特長

関連リンク

さらに詳しい内容をご紹介

編集者より

『新明解日本語アクセント辞典』は、全国各地のアクセントに共通な部分を多く持つ「東京式アクセント」を標準として考え、東京の中心部(旧東京市内)で生まれ育った方々の発音・アクセント調査を基にアクセントを選定し、鼻音化や無声化の注記を示しています。専門的な用語や固有名詞のアクセント選定では、その語になじみのある方のアクセントを重視しています。また、明治期以降に記録された東京式アクセントの資料を活用して、アクセントの移り変わりも示しています。

実際に使われてきたアクセントがわかる辞書となっていますので、アナウンサーをはじめ、俳優、声優、演出家、朗読家、落語家など、さまざまな「話し言葉のプロ」の方々に広くご活用いただいています。

昔のアクセントも載っていますので、例えば、五代目古今亭志ん生の落語のCDを聞いて「アクセントがちょっと違うなあ。」と気づいたら、この辞書を引いてみてください。昔はそういうアクセントもあったんだとわかります。(ちなみに、ココンテイ・シンショーのアクセントも303ページにあります。)

『新明解日本語アクセント辞典』を編集して

秋永一枝

(「三省堂ぶっくれっと」148号より。初版刊行時に書かれたもの。カタカナの太字は、高く発音する部分を示す。)

この十数年、メモと鉛筆を手放せないのが習い性となっている。新語を見ればメモをとり、気になるアクセントを聞けば生育地を調べ、不明な語のアクセントは人に尋ねた。歌舞伎の口上などには欠かさず行って、誰がバンドー(坂東)と言い、誰がバンドーと言うか、役者の家と年齢をたしかめた。私にとってこれらは日常的なことで、別段苦にもならず、むしろ楽しい作業だった。

この辞書の執筆で心がけたのは、解説がないのだから分りにくいものはなるべく注や用例を付けて、その補ないをするという事だった。特に宛漢字のないもの(a)や同じもの(b)は、注や用例に求めるよりない。例えば次のように。

(a)チャンチャン(仕事を~とする)

チャンチャン<チャンチャンコ【和服】

(b)サンマイ 三枚(一枚・二枚・~)

サンマイ 三枚【料理】(~におろす)

放送や辞書によっては、魚のほうも数と同じ扱いにしている。その言葉に馴染みがなければ数から類推するのだろうが、番町皿屋敷のお菊じゃあるまいし「サンマイにおろす」はないだろう。料理のサンマイを「三枚おろし」の略とみるか、「一体・一流・三方(台)」のように数詞の意義が薄くなって熟語のようになったものとみるか。「三枚おろし」の語は日葡辞書にはあるが他に古い用例があまり無さそうだが、「三枚におろす」ほうは狂言・浄瑠璃・歌舞伎その他用例が多く、こちらが一般的で、そこから「三枚おろし」の語ができたと考えて、法則番号は「省略」の10にしなかった。

あとがきにも記したように、日常その言葉に馴染みのない人の類推アクセントよりも、生きて使われているアクセントこそがその言葉本来の姿だと考えているので、今の「三枚におろす」はサンマイのみでサンマイは《新は》にもしていない。

同様に、若い人に使われていない「オシメリ 御湿り(良い~だ)」も従来の平板型のみでオシメリは入れず、「セッチン 雪隠(=便所)」も類推アクセントのセッチンは入れてない。但し、若年層も使用語であるお節料理は「オセチ、《新はオセチ》」のように新しいアクセントも採用した。暮に放送で頻出する新しいアクセントの攻勢には、伝統的なアクセントも為すすべがない。この頃、「夕やけこやけの赤とんぼ」の曲でアが高いのは変だという人がいるが、前の版と同じく「アカトンボ」、《古はアカトンボ》」のように伝統的な型も記しておいたので、作曲された当時はアが高かったのだと理解して頂けるだろう。

さてこの版(注:初版のこと)は、本文のみで七万五千語となってしまった。辞書という性格上新語の追加は止むを得ないが、あまりにも多い和製語を含めた外来語の増加には閉口した。介護関係一つをとってみても、介護士・介護保険・終末医療などはともかく、デイケア・ケアプラン・ターミナルケア・バリアフリーなど、年寄りが相手ということを考えてほしいものだとつくづく思う。ただこの類には、外来語に多い平板型が増えてない点がまだ救われる。

ずっと以前から平板型が優勢のピアノ・モダン・アルバム・ライオンなどは《古はピアノ、ピヤノ》のように頭高型を《古は…》としたが、パート・メール・モップ・サークル・メーカー・ジャケット・スニーカー・カウンセリングなどは、年齢だけではなく話者による偏りがある。そこでこの類の平板型は《新は…》として一括処理することにした。

この《古は》とか《新は》というのは、あくまでもその語の古い型と新しい型という目安であり、具体的な年代を示すものではない。ただここで困るのは新しい語が新しい型で発信されてしまうもので、ガーデニングなどはこの型でのみ放送され広まったから、止むを得ず新古の注記なしということになった。

また一般の辞書よりも俗語を多く入れたのも、発音を知るための辞書として当然のことと思う。オベンチャラ・スッテンテン・オッコチル・モチャゲル・デッカイなど、放送では(アナウンサーなどに)禁句でも演劇や朗読の際には必要であろう。新語・俗語ではないが、「四合瓶」や「鼻提灯」などの家庭語が辞書類に全くないのも驚いたことだった。

初版から固有名詞が入れてあるのも、この種の辞書としては珍しいほうだろう。去年のテレビでは、ソガゴロー、ソガジューローと「ノ」を入れずに発音しているアナウンサーがいたが、そのうち、ソガイルカやタイラキヨモリも出てくるに違いない。その点でも、歴史上の人物や多出する県名、地名の発音やアクセントを示しておくことは有用だと思っている。

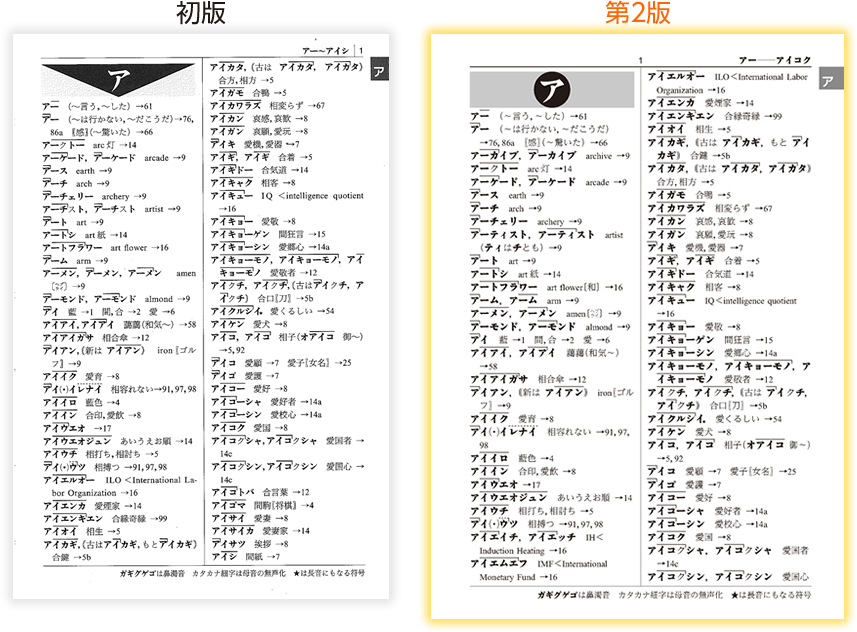

見本ページ

初版よりも判型を少し大きくし、見出しの文字をひとまわり大きくしました。また、解説部分の文字を、ユニバーサルデザインをふまえた書体に変えました。

(初版:B6変形判、縦177ミリ×横117ミリ。第2版:B6判、縦182ミリ×横128ミリ。)