司会 第一部の「企画立案から本格的な編集作業へ」ですが、まず本事典のブックデザイナー鈴木一誌さんから、編者の山根貞男さん、三省堂の編集者の瀧本多加志さんのお二人に聞いていただく形で話を始めます。

大それた企画のはじまり

鈴木 三省堂の編集者である福島聖佳さんが、一貫して本事典の編集を統括してきました。私は福島さんと22年間仕事をしたことになります。記録によれば1998年の某月某日に、福島さんが企画について、当時まだフィルムセンターだった現・国立映画アーカイブの岡田秀則さんに相談をしている。つまり、『日本映画作品大事典』という大それた企画の胚胎が1998年にあったということになります。日本映画と称されて製作された、全ての日本映画についての解説を付した事典をつくろうという壮大な企画です。なぜそんな大それた企画が福島さんに降臨したのか、また、2000年当時はまだ作家主義が全盛を誇っていたけれど、作家主義に逆らうことになる作品事典という、時代に抗うような企画をなぜ立てたのか、この二つはかなりの謎なんですが、どうでしょう。

瀧本 その頃、まだ私はこの企画に関わっていないので、正確には本人でないと申し上げられないと思うのですが、日本映画を見るためのマシンとして監督のフィルモグラフィーがわかる事典をつくってみたい、というモチーフがあったと聞いております。また当初は、500監督程度の小規模な事典を想定していたようです。

山根 僕は、福島さんという編集者には会ったことがなかったんですね。1998年の秋だったと思いますが、こういう事典をつくりたいから、相談に乗ってくれと言われました。1999年から具体的な編集作業を始めたので、22年かかったことになる。事典ができた後、いろいろな人に、なぜ22年もかかったのかという話をするのですが、ごく最近まで忘れていて、びっくりしたことがあります。瀧本さんは記録魔で会議の内容は必ずノートに記録していて、その抜粋を最近見せてもらったら、編集作業が1999年に始まったのに、なんと2001年の2月に発行という社長決裁が下りている。決裁が下りなければ、本作りは本格的にできないわけですが、2年間でできるという前提で始めた(会場笑)。鈴木さん、2年でつくるというイメージありましたか。

鈴木 全然ない(笑)。

山根 誰も信じていない(会場笑)。で、結局22年もかかってしまったわけですね。

鈴木 これは後で話しますが、どう考えても7、8年はかかるだろうというので、組版ソフトなどを選んでいきました。

山根 2001年の2月に出す予定でしたから、21世紀になります。1895年にシネマトグラフが誕生して、映画というメディアは、20世紀に世界中で盛んになったわけですが、その日本映画の総まとめをする、20世紀の日本映画事典というイメージでした。だから、仮に2001年に出ていたら、その後20年間分の作品は載っていない、全く違うものになっていたと思います。とっかかりはそんなことだったので、今思えば、闇雲に走ったとしか言いようがないですね。

鈴木 作品事典の必要性っていうのは、2000年当時も結構あって、僕と付き合いのあった講談社の女性編集者は、東芝につとめる夫がロサンゼルスに転勤になって、一緒に行ったのですが、夜、いきなりテレビで日本映画をやるんだそうです。それがどういう作品なのか、全くわからないので、なにか資料はないかと聞かれ、私家版みたいな作品事典を送ったことがあります。作品事典の需要はあると思っていました。三省堂がえらかったと思うのは、事典は本文フォーマットが大事だということで、誰よりも先に僕のところに来たということです(会場笑)。

山根 鈴木さんは、ブックデザインをたくさんやっていらっしゃるけれど、辞典もやってますよね。

鈴木 辞典や編纂ものはやっていて、シェイクスピア事典とかはやっていますが、映画事典はないですね。

山根 デザイナーとしての取り組み方が基本的に違いますよね。

鈴木 瀧本ノートによると1998年某日、福島さんが鈴木と相談ということになっています。たぶんこの時に、この事典の特別な構造、独特の仕組みである、監督名を五十音順で引き、それぞれの監督の作品は公開順に並べるという、五十音と時系列が二重に絡んだ複雑な事典だと、福島さんから提示された。僕は、易しくはないけれど、できるだろうと思いました。福島さんから編者は山根さんでどうかとも提案され、山根さんしかいないと思い、その場で僕が電話したら、山根さんがたまたま自宅にいた。山根さんの地獄の22年は、電話一本から始まった(会場笑)。人事異動の関係で、瀧本さんが1年ぐらい遅れて参加されますね。

瀧本 そうです。1999年1月に刊行決定の決裁が下りて本格的に編集が始まるのですが、その秋に人事異動があって、福島が企画開発部から外国語辞書編集室に異動になりました。これが企画の最初の危機でした。外国語辞書の部署で映画事典をつくるわけにはいかないので、企画開発部にもう一人別の担当者をおかないと、企画が空中分解するということで、私が指名されたのです。典型的な巻き込まれ型です(会場笑)。もっとも、実質的な主担当は、その後も終始変わらず福島だったわけですが。

「作家主義」を超える作品事典に向かって

山根 その結果、編集の過程は僕が中心で、福島さん、瀧本さんがいてという体制で進んでいきます。最初に、仮に編集委員として、鈴木さんも含め何人かの方に集まっていただいて、どういう事典をつくるのかを議論をした時、なぜ監督をインデックスにするのかということだけで、議論が沸騰しました。有名な監督の作品はともかく、有名ではない監督もいっぱいいて、そういう監督が撮った映画は、この事典にちゃんと収録できるのかという点です。監督事典ではなく、あくまで作品事典をやろうとしていて、単に並べ方を監督別にしようとしただけなので、矛盾が生じてきます。そこで、めちゃくちゃ議論が分かれました。いわゆる「作家主義」じゃ駄目だと。巨匠、名匠、大監督、中監督がいるとしても、その他大勢みたいな監督が撮った映画が、作品数としては圧倒的に多いのです。その中に大ヒットしたものもあれば、有名なスターが出ているものもあります。1本だけ監督した人もいっぱいいるのですが、その作品は重要なのでこの事典に載せるべきである、という監督インデックスと作品事典であることの間に矛盾がいっぱい出てきて、えらい苦労をしたのを思い出します。

鈴木 現状の作品項目は1万9500あるそうですが、これをどう並べるか。作品名の五十音順で並べて何か意味があるのか。このトークショウの直前に、山根さんの『東映任俠映画120本斬り』を読んだせいで、東映任俠映画からの例示が多くなりますが、例えば『日本俠客伝 浪花篇』と『日本俠客伝 関東篇』の場合、メインタイトルは「関東篇」「浪花篇」なのか。シリーズ名なしに、いきなり「浪花篇」で引く人がいるのか。これは後でも話題になると思いますが、シリーズ名の処遇はすごく大事で、今山根さんがおっしゃったように、作品はおもしろいけれど作家としたら大したことないので、落としてしまっていいのかという問題があった。

山根 作品の収録と監督インデックスの矛盾は、出発点だけでなく、その後22年間ずっと引きずりました。最初僕は、いろいろな方に「4、5年でできるのではないか」と言っていました。初めてこの企画に関わった時に、そのくらいはかかると思いましたが、1000人以上はいる映画監督たちの作品を全部入れたら大変なボリュームになってしまう。その問題だけで4、5年かかりました。いろいろ苦労をしましたが、一番ネックになったのは、戦前です。戦前はいっぱい撮った監督が大勢いて、100本くらい撮った人は、ざらにいるのです。でもフィルムは1本も残ってない、資料も残ってない。題名だけは記録がある。その問題で、後々20年、ずっと苦労することになります。例えば、牧野省三という日本映画の父と言われる人がいて、この事典の紙面では6頁くらいです。だけど、実は原稿執筆を担当された方が最初にフィルモグラフィーを作った時は、作品はもっと多かった。それがだんだん減っていきました。というのは1920年代ですから、ある映画を公開して3年後に同じ映画をちょっと題名を変更してまた公開するというような例がしょっちゅうあるのですが、担当された方が、それを発見するわけです。それで後で公開された同じ作品はカットする。そんな調子で、牧野省三のフィルモグラフィーを固めるだけでも大変な時間がかかります。近年でもピンク映画と呼ばれる映画がありますが、ある時僕が3本立てを見に行ったら、1本だけ、これは以前見てるなと思う作品があるのですね。2本は新作だけど、3本立てにするために、1本は最初に封切った時と題名を変えているわけです。そういうことは日本映画史上、牧野省三の時代からずっとあったので、作品を拾うだけで、ものすごく大変なことになりました。

鈴木 監督インデックスですけども、ランクとしてはS・A・B・C・D・Eという6段階にまとまるわけですね。

山根 僕が、最初に三省堂に行って鈴木さんと2人でどうやってつくるか相談した時は、一応監督で仕分けるしかないと思っていました。何万もの作品名をいきなり並べるわけにはいかないので、編集部が、牧野省三とか、黒澤明とか、監督名を書いたカードを作りました。

鈴木 全部の監督ではないのですが、数百人のカードがありましたね。

山根 それを鈴木さんと2人で、三省堂の大きなテーブルで、重要な監督、これはその次にという風に、S・A・B・C・Dぐらいまで分類した。これは監督の格付けをするとかではなく、選定するために何かグループを作る方がいいだろうと考えたのです。たぶんDあたりがいっぱいあったのではないですか。

瀧本 その頃は、おそらく目に見える形で、日本映画の地図を作ろうとしていたのだと思います。S・A・B・Cまでの監督は、実は1999年から最後までほとんど変わっていません。完成してしまえばランクなど関係なくなりますが、Cまでのグルーピングは変わっていない。変わったのは、最も数の多い、最初はDランクと呼んでいたグループで、最初の数年間は、それらが広がったり縮んだりを繰り返しました。作品をどうノミネートするかという議論で、Dが少なくなったり多くなったり、伸縮を繰り返した。

山根 いろいろな議論の中で、例えば500人の監督を選んで、そのうち300人については、全フィルモグラフィーをつける、200人については全作品ではなくて、代表作だけをつけるという案も出てきました。でも、それはおかしいじゃないかということになりました。日本映画の作品事典なのに、すごい数の作品が落ちていくのではないか、それはやっぱりよくない、作品事典にしよう、と。いつもそこへ戻っていって、結局全部入れる。

鈴木 Dランクの監督は、多くはプログラムピクチャー、娯楽映画の監督であるし、いわゆるB級と言われている監督だったりするわけですよね。でもこの作家たちは、簡単に20作、30作撮っているので、Dの監督を一人落とすと作品が数十作も落ちてしまう。つまりこの事典の二重構造の特徴は、作家の名の下に作品を仕分けしていくということですが、必ずしも作家によって選んでいるのではなく、作品を載せたいから監督を残したという逆の側面がある。

山根 そうです。だから、その問題はずっとついて回りました。本当に4、5年で作っておけばよかったと思うのですが、20年間やっていると、作品がどんどん増えていくわけですね。ある作品が公開されれば、この事典に入れるべきかと聞かれる。入れるべきだと僕が判断すると、その作品を入れるからその監督は見出しとして立つわけです。この監督は新人だけど重要だから、見出しを立てるという考えではない、まったく逆です。この作品は拾うべきである、でも作品だけ拾うわけにいかないので、監督の見出しを立てる。これが22年間続いて増えていく。

鈴木 この事典の特徴である、作家的なところと作品的なところの矛盾というのが、Dランクで噴出する形で露呈したということですね。この事典の不思議なところなんだけど、一見、作家主義に見えるけれど、どこかで作家主義批判になっている。それは福島さんの深い企みだったのではないかと(笑)。

山根 いつもそこのバランスを考えてやってきました。作品事典として2万本近い作品が入っていますが、全く同じように扱おうとは考えていなくて、作品によって強弱はつけてよいと最初から思っていました。

限られた字数で作品解説をどうつけるか

鈴木 解説字数で強弱がついていますね。

山根 それがまた大変でしたね。例えば、小津安二郎の『晩春』は字数がかなり多い作品です。それに対して、例えば日活の青春映画など、ある時期に大量に作られていた作品の字数は遙かに少ない。それでも解説は、できるかぎりつけたい。僕は昔から古い映画について調べる時に、キネマ旬報社の『日本映画作品大鑑』を参照することがあるのですが、作品のメインスタッフ、キャストは載っていても、内容は時代劇とか現代劇と書いてあるだけなのです。どういう映画か、中身はよくわからない。それでは映画の作品事典にならないので、最低の字数でいいから全ての作品に内容解説をつけることに、最初からこだわっていました。それは鈴木さんがおっしゃったように、プログラムピクチャーをとにかく拾う、切り捨てないということです。プログラムピクチャーとは、各社が映画館、興行を維持するために、量産していた映画です。戦後、1950年代に黄金時代と呼ばれるほど映画が作られた時に、お客さんのほとんどはそれを見ていた。だから、そういう作品が解説なしというのは絶対おかしい。ただし、分量は制限をしないといけない。それで、今日お配りした資料にあるように、加藤泰監督の『沓掛時次郎 遊俠一匹』について、僕が、解説を20字で書くならこう、60字ならこう、100字、200字だったら、と書き分けてみました。資料1

なぜそんなことをしたかと言うと、原稿を執筆していただく時に「好きなように書いてください」と言うわけにはいかない、どこかで指定しておかないと収拾がつかなくなるので、そのため見本を作ったわけです。最初は20字もありましたが、20字では全く意味をなさない解説しか書けないと、書いていくうちにだんだんわかってきたので、最低40字くらいになりました。鈴木さんはデザイナーであり、原稿執筆者でもありますが、たぶん字数で困ったのではないでしょうか。

資料1 『沓掛時次郎 遊侠一匹』(加藤泰、1966)の字数による書き分け

『日本映画作品大事典』の編集において、作品ごとにランクを決め、解説字数の指定をしたのは、山根貞男氏である。その作業の前提として、字数によって、どの程度の内容を盛り込むことができるのかを確かめるため、同一作品の解説を字数によって書き分けるテスト原稿を作成した。以下に掲げるのは、加藤泰監督作品『沓掛時次郎 遊俠一匹』(1966年)の例である(出演者は、中村錦之助、池内淳子、東千代之介、渥美清、岡崎二朗、清川虹子、など)。

このテスト原稿を作成した時点では、最低解説字数を20字と規定していたのだが、多くの作品解説を20字で試みた結果、この字数では最低限の解説すら困難であることが判明し、最低解説字数を40字に変更した。それ以外の字数設定や書式についてもテスト執筆時のものであり、最終的な形とは異なる。テスト原稿も完成原稿も、執筆者は山根貞男氏。

(三省堂編集部)

●20字

やくざと彼の斬った男の妻子との旅を描く時代劇。

●60字

流れ者のやくざが渡世の掟で斬った男の妻子とともに旅をする。その間の屈折した心情をやくざ稼業の苦渋に重ねて描く股旅時代劇。

●100字

一匹狼のやくざが渡世の掟で斬った男の妻子とともに旅をするうち、愛の煩悶が生じ、やくざ稼業の苦渋が深まる。そんな心の揺れを情感豊かに描く股旅時代劇。東映の主流が時代劇から任侠映画へ移った後に製作された。

●200字

やくざ渡世に生きる男の心の揺れを情感豊かに描く時代劇で、加藤泰の代表作の1本とされる。一匹狼の時次郎は一宿一飯の掟で心ならずも斬った男から頼まれ、彼の妻子を連れて彼の故郷へ向かう。旅の中、3人の心は通じ合うが、愛の煩悶も生じ、やくざ稼業の苦渋が深まる。時次郎が自らに禁じた慕情を宿の女将に語る長回しのシーンが名高い。東映の主流が時代劇から任侠映画へ移った後に製作され、戦後股旅映画の一頂点と見なされる。

●300字

やくざ渡世に生きる男の心の揺れを情感豊かに描く時代劇で、加藤泰の代表作の1本とされる。一匹狼の時次郎(中村)は一宿一飯の掟で心ならずも斬った六ツ田の三蔵(東)から頼まれ、彼の妻おきぬ(池内)と幼子を連れて彼の故郷へ向かう。旅の中、3人の心は通じ合うが、時次郎とおきぬに愛の煩悶が生じ、やくざ稼業の苦渋が深まる。やくざ社会を信じて惨殺される朝吉(渥美)の話(原作にはない)が冒頭に加わったことで、時次郎の渡世への憎悪が際立つ。彼が自らに禁じた慕情を宿の女将に語る長回しのシーンが名高い。長谷川伸の戯曲8度目の映画化。東映の主流が時代劇から任侠映画へ移った後に製作され、戦後股旅映画の一頂点と見なされる。

●400字

やくざ渡世に生きる男の心の揺れを情感豊かに描く時代劇で、加藤泰の代表作の1本とされる。一匹狼の時次郎(中村)は一宿一飯の掟で心ならずも斬った六ツ田の三蔵(東)から頼まれ、彼の妻おきぬ(池内)と幼子を連れて彼の故郷へ向かう。旅の中、3人の心は通じ合うが、時次郎とおきぬに愛の煩悶が生じ、やくざ渡世の苦渋が深まる。やくざ社会を信じて惨殺される朝吉(渥美)の話(原作にはない)が冒頭に加わったことで、時次郎の渡世への憎悪が際立つ。終盤、彼がおきぬの薬代のために闘うシーンは自分への怒りも交えて凄まじく、彼女の死後、彼は刀を捨て幼子と故郷沓掛をめざす。時次郎が自らに禁じた慕情を宿の女将に語る長回しのシーンが名高い。長谷川伸の戯曲(1934)8度目の映画化。東映の主流が時代劇から任侠映画へ移った後に製作され、戦後股旅映画の一頂点と見なされる。中村主演では『瞼の母』(加藤泰、62)、『関の弥太ッぺ』(山下耕作、63)とともに長谷川伸3部作をなす。

●完成原稿 360字(事典に掲載された作品解説)

やくざの時次郎(中村)を兄貴と慕う朝吉(渥美)が、やくざ渡世の作法に従ったが故に惨殺される。時次郎も渡世の掟のため縁も恨みもない三蔵(東)を斬り、三蔵の遺言で彼の妻子、おきぬ(池内)と太郎吉を連れ、彼女の故郷へ向かう。追っ手が迫る旅の中、時次郎とおきぬの心は通い合うが、母子は姿を消す。再会した時、おきぬは重病で、時次郎は薬代のため助っ人稼業に戻るが、おきぬは死ぬ。戯曲「沓掛時次郎」8度目の映画化。原作にはない朝吉の挿話が、やくざになるしかなかった農民の悲哀を描き、農民からやくざに転じるおきぬの甥の姿に連なる。おきぬが時次郎に柿を手渡す渡し舟の場面、時次郎が旅籠の女将に自分と母子の関係を友達の話として語り、叶わぬ愛の苦しみを洩らす場面が名高い。任俠映画の全盛期に加藤と中村の時代劇への情熱が結実した股旅時代劇。

鈴木 男と女が出会ってこうなりました、というだけで15字はありますからね。僕はブックデザインをやりながら、小澤啓一、黒沢清、小沼勝、澤井信一郎、田中徳三、中島貞夫、西村潔、舛田利雄を書きましたが、書いてみて分かったことがあります。例えば小澤啓一。

山根 渡哲也の「無頼」シリーズなどを撮った監督ですね。

鈴木 最初に小澤啓一を書いた時にかなり悩んで、監督解説の中にこういう一文を入れています。「アウトローと市井を往還しうる渡哲也という俳優を得て、『無頼』シリーズ以降も、一匹狼の孤独を的確な視覚効果によって描き、いわゆる日活ニューアクションの一角を成す」。監督解説にこう書いておくと、後で作品のあらすじがすごく書きやすくなる。

山根 なるほど。

鈴木 作品の解説で、渡哲也が出てくる度に「アウトローと市井を往還しうる俳優」といちいち書かなくてはいけなくなる点が、作品主義のある種の落とし穴です。監督解説の中に、ある種の作家論的なパースペクティブを一言入れて、それをテンションにしてあらすじを書いていかないと、40字、60字などで書けない。黒沢清も小沼勝も、まず監督解説の中で、1文で大きく規定してしまってから、あらすじを書きました。そもそも、90分の映画を40字で書こうとしたら、あらすじ全般など書けないですから。

山根 それは原稿執筆を担当してくださった皆さんに、本当に一番苦労をかけた点です。ですので、最初に一応見本を見せて、例えば、この作品は200字に収めてくださいとお願いしました。200字だと執筆規約では俳優の名前も解説の中に入れることになっていました。さっきの例でいえば、沓掛時次郎という登場人物に中村錦之助の名前を書き入れる。そういう約束事が細かく作ってあって、それを示すようにしました。でも、ある監督の20本について、僕が1作ごとに字数の指定をしても、担当された方からすると、違う判断になる場合があります。その場合は、総体として、その監督項目全体の分量を大きくはみ出ない限りで、字数を変更していただいて結構です、例えば、僕がある映画を200字、ある映画を100字としていたら、それを逆にしても構わない、ということにしました。両方200字にすると増えるだけですからね。また、やはり当たり前のことで、僕もそうなってしまうことが多いのですが、その映画についての自分の評価、受けた印象などを書かれることがある。ですから最初に、「事典の原稿ですから個人の印象や主観は入れないでください」とお願いしました。でも主観を入れないというのは、本当にめちゃくちゃ難しい。鈴木さんがおっしゃったように、監督解説の中にアウトロー云々と入れるのは、主観的かもしれないけれど、客観的とも解釈できると思います。でも作品の解説で、大変おもしろかったなどというのはやめてくださいと言いました。これは結構、議論になることがありました。

鈴木 傑作とか書くなと言われましたね。

山根 傑作というのは、時代によって変わります。あるいはその人が傑作だと思っても、一般には思われないかもしれない。もう少し客観的な基準で、今の例でいえば、この作品は「無頼」シリーズの中でも一番よくできているというような書き方は……。

鈴木 してないですね(笑)。

山根 何かの面で評価が高かった、などという記述はあり得ます。例えば山中貞雄について書けば、そういうことは出てきます。高く評価されたと書くのは構わない。

鈴木 山根さんの言われる難しさとは、公開当時の評価を、現在切り捨ててよいのかという問題ですよね。現在的な評価と公開当時の評価を、どううまく合体させるかという話だと思います。

山根 そうです。それと関係あるのですが、僕は今も映画を見て、それについて文章を書いています。現在形で映画評論をやっているわけですが、ある時、編集の福島さんから、「この事典の監督のランクづけや作品の字数指定は、今の映画評論家山根個人の判断によるものでは困ります」と言われました。それは当然だと思う。当然だと思いますが、どうしても出てしまうわけです。自分の判断をゼロになどできない。だから、いろんな角度からの判断を踏まえ、できるだけ自分で自分を縛って、昔の映画について、いつもそのことを考えるのは、とても勉強になりました。僕はこの事典の編集をする中で、映画について文章を書く時、今の時代の中で判断してよいのか、1930年代に山中貞雄が撮った時この映画はどう受け止められたのか、それらは全然違うのではないか、といつも考えないといけないと痛感しました。

校閲に費やした後半10年間

鈴木 全体的な進行で言えば、2010年には原稿の6割くらいが書き終わっていたのですね。

瀧本 すごく乱暴な区分けをすると、22年間の編集期間のうち、最初の5年がいろんなルール作りですね。次の5年が、原稿依頼をして執筆していただいて、それを回収する。ここまでで最初の10年が過ぎた時、6割くらいの原稿はそろっていたと考えていいと思います。そこからの10年が一番苦しくて、校閲ですね。山根さんを中心に編集部で、作品のさまざまな情報、公開年月日とか長さとか、キャスト、それに解説の細部などを徹底して校閲する。また著者校正をお願いする。それに10年。これで合わせて20年で、最後の2年はラストスパートです。これも長くて、普通の書籍と違って、ラストスパートだけで2年数か月かかりました。ここで出さないと永遠に出ないのではないかと、最後にギアを上げましたが、それでも2年以上かかってしまった、そんな印象ですね。

山根 後半の校閲の10年間は、僕としては、そんなにかかるものとは全く思っていませんでした。例えばこの事典では、ある映画の題名があり、公開年月日、モノクロかカラーか、スタンダードかシネマスコープかなどのフォーマット、その次に長さが出ています。校閲を始めて、映画の長さとはこんなにいい加減なものかと気がつきました。サイレントのフィルムの場合、ある時期まで5巻とか4巻とか巻数でしかわからない。5巻と言われても、1巻が9分なのか8分なのかわかりません。ある時期からメートル数がわかるようになるので、計算すれば分数が出ます。でも、それで分数が決まるかと思うと、違うのです。例えば昔の資料では95分とありますが、計算してみたら95分20秒、切り捨てになっているのです。95分20秒の映画は95分では見られないので、この事典では繰り上げにしています。その上、計算した結果95.1分未満は95分、あとは96分に繰り上げにするとか、いちいち基準を決めないといけない、こんなアホなことで苦労するなんて考えもしなかったので、びっくりしましたね(会場笑)。黒澤明の映画でもメートル数が資料によって違うことがあると発見しました。長さ一つとっても、そういうことがあって、校閲は、めちゃくちゃ時間がかかりました。

鈴木 僕が、舛田利雄を頼まれたのはだいたい2010年頃ですが、この時期になぜこんな大物が残っていたのでしょうか(会場笑)。

瀧本 これは非常に申し上げにくいのですが、最初にお願いした方に書いていただけなかった項目があります。それで、山根さんや鈴木さんに引き受けていただくなど、なかなか思い通りに行かず苦労しました。

鈴木 でも舛田利雄を担当してよかったと思います。小澤啓一とその師匠の舛田監督がつながった。舛田利雄では、この一点だけは書きたかった。アクション映画というものは現在形のはずなのに、舛田利雄が撮ると何かノスタルジックな味が出てくる、これは何なんだろうということを、とにかく1行残ればいいなと思って書きました。その極点が、例えば『赤いハンカチ』ですね。ついでに言うと『狼の王子』や『昭和のいのち』を見直したら、素晴らしかったですね。

山根 そうおっしゃっていただければ、最終的にはよかったことになります(会場笑)。この事典では、どの項目の原稿を誰が担当したかという一覧を巻末に設けて、山根のところにも何人か出ていますが、僕は編集作業をしないといけないので、担当項目はなるべく少なくしたいと、最初から申し出ていました。それでも僕がやるべきだと思ったのは、加藤泰と深作欣二です。この2人は僕がやります、あとはやらないでおきましょう、と。例えば増村保造という監督について、僕は筑摩書房で本も出しているので、書けるわけですけど、当初は他の人に書いていただくつもりだった。けれど、それがうまくいかず、やっぱり増村は僕がやるか、ということになったのです。また、お願いした方に何年も書いていただけないこともあり(笑)、もうギリギリだというので僕が書いた項目もあります。他にも僕が、若い方に押しつけるようにして、「別の執筆者がいたのですが、やってくれませんか」とお願いしたこともあります。なるべく若い方に書いてもらいたかったのです。そういうことをやっていたので、2010年に鈴木さんに舛田利雄を急にお願いすることになったのだと思います。

何が映画のタイトルなのか

鈴木 企画のスタートに戻りますが、1998年、福島さんと相談して、印刷テスト用の仮フォーマットは2000年にはできています。後ほど、フォーマットの変遷を見てもらいますが、仮フォーマットで組んだ後に表記の問題が膨大に出てきて、映画のタイトルとは何かという話に、どんどんなっていきましたね。

瀧本 そうですね。どこからどこまでが作品タイトルなのかと。また事典なので、それを統一的なルールで表記したいわけです。そのルールを作るのがすごく大変で、山根さんたちの経験を元に仮に作ってみるけれども、作品が膨大な塊として押し寄せてくると、適用できない例外がいっぱい出てきて、またルールを作り直す、ということを繰り返しました。

鈴木 山根さんが、「日本経済新聞」2021年7月16日の記事に、田中絹代の『伊豆の踊子』という有名な作品があるけれども、画面では『恋の花咲く 伊豆の踊子』だと書いています。それから『長谷川・ロッパの家光と彦左』と呼称されてきた作品が、画面では『家光と彦左』だけだったなどということもあり、映画のタイトルそのものがなかなか同定できない。山根さんもよく言われますね、映画という不定形なもの、形にならないものは、本当に事典に向かないのではないかと。

山根 小津安二郎監督の『生れてはみたけれど』は、すごく有名だし、皆さんもご覧になってますよね。実は「生れてはみたけれど」だけではなくて、最初に「大人の見る絵本」とついています。けれど『大人の見る絵本 生れてはみたけれど』とは普通言いません。文章でも『生れてはみたけれど』で十分通じるし、正しくないとも思いません。でも事典では、どうするか考えないといけない。『エノケンの頑張り戦術』という中川信夫監督の作品がありますが、これは「エノケンの」も含めてタイトルです。「エノケンの○○」という映画はいっぱいあって、それらが全部タイトルに「エノケンの」が含まれるかというと、そうではない映画もあります。

瀧本 画像を用意したのでご覧ください。最初に「大人の見る絵本」、次の画面で「生れてはみたけれど」と出ます。資料2

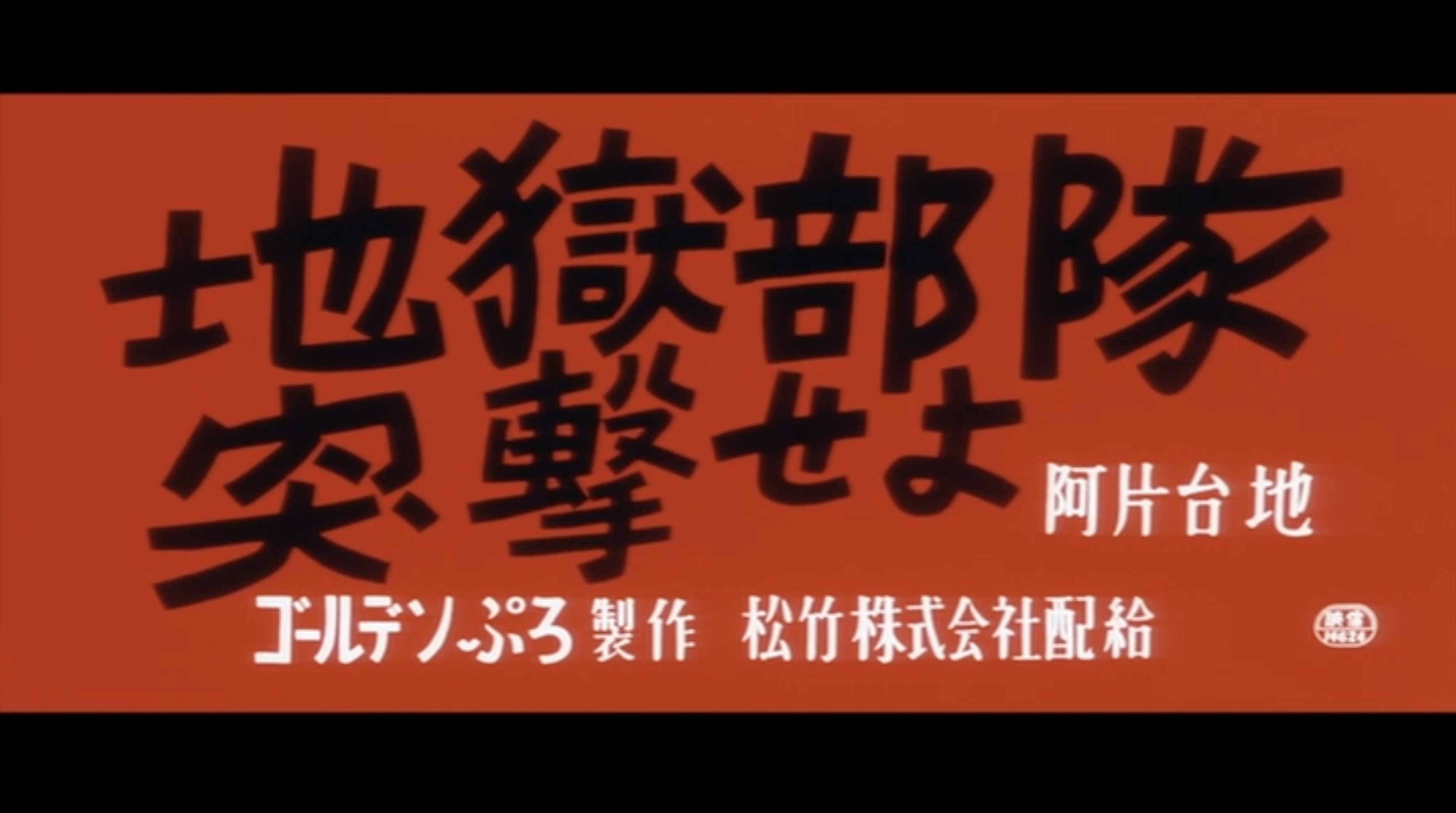

これを事典としてどう記述するのか、どこからどこまでを題名と考えるのかということですね。続けて『阿片台地 地獄部隊突撃せよ』の画像です。資料3

山根 これは加藤泰監督、安藤昇主演の映画ですが、僕は『阿片台地 地獄部隊突撃せよ』と覚えていました。松竹の社史などいろいろな資料でも、また加藤泰自身が書いた原稿も『阿片台地 地獄部隊突撃せよ』となっている。このフィルムは長らく見られなかったのですが、ネガが見つかったので、何年か前に復活上映できたのです。その時に、僕は腰が抜けそうなくらいびっくりしました(会場笑)。この「阿片台地」という文字は、画面では右下にありますが、僕は上にあると思っていたのです。映画のタイトルは、横書きなら普通は左上から読むので、画面通りなら「地獄部隊突撃せよ 阿片台地」となって、作品名五十音順では「じ」で始まることになります。ですが、この事典では『阿片台地 地獄部隊突撃せよ』にしていますね。

瀧本 「阿片台地」の後にスペースを入れて「地獄部隊突撃せよ」としています。

山根 僕の思うに、こういう画面の文字配置はデザインであると(会場笑)。「阿片台地」の文字が、向こうだろうがこっちだろうが、いいじゃないですか。もし真ん中あたりにあったらどうするのかと思います。だから、映画のタイトルはデザインだと言わないと。星マークとか、いっぱい出てくる映画もありますものね。

瀧本 では次の画像、『洲崎パラダイス 赤信号』です。資料4

「赤信号」が中央に大きく配置され、その上に小さく「洲崎パラダイス」という文字があります。

山根 これは川島雄三の映画です。僕はこれを公開時に見ていて、メインタイトルは『赤信号』だと思っていました。だけど今は誰も『赤信号』とは言わない、川島雄三の『洲崎パラダイス』と言います。上下どちらがメインなのか、大きさから見たら『赤信号』がメインですよね。この間、知り合いの若い編集者がこのことに気がついてびっくりしていました。「山根さんの頃は『赤信号』と言ったのですか」と言うので「そうだよ」と。題名の解釈も、時代によって変わってしまうということです。この作品の場合、事典では『洲崎パラダイス 赤信号』にしました。

瀧本 次に、広報の配布物で、題名が微妙に違うという例で、阪本順治監督の『新・仁義なき戦い』です。本編では『新・仁義なき戦い』ですが、宣伝配布物、チラシなどでは、最後に丸(句点)がついています。資料5

山根 この映画がおもしろかったので、僕は映画評を書きました。その直後に阪本監督にお会いしたら「山根さん褒めてくれてありがとう、でも題名が間違ってたよ、あれは最後に丸がつくんや」と言うので、「それは広告のデザインや」とすぐ反論しました。先ほどの画像のように、画面で丸(句点)はついていません。ちなみに北野武の『あの夏いちばん静かな海。』は、画面で丸がついています。『新・仁義なき戦い』の表記ではつける必要はない、そういう例もあります。

瀧本 最終的に、本事典の作品タイトルは、画面表示に関わりなく、角書きふうの前置き部分も、メインタイトルも、サブタイトルも、すべて同格(同ポイント、同書体)にして、それらをスペースで区切るという、フラットな表記方法としました。

本文組版フォーマットの変遷

鈴木 ここで組指定の資料について、瀧本さんから説明してもらいましょう。

瀧本 本文見本組①から④まで、時代と共に本文組版がどういう変遷を経てきたかを示しています。①は2001年、鈴木さんに指定していただいた中では最も初期のものです。B5判、3段組で1段が58行。頁の一番下にノンブルと柱が入っています。資料6

②は2009年、1段の行数は①と同じですが、柱が紙面の上に移動しています。資料7

③は2014年、ここで1段が61行に増えています。資料8

これは編集のプロセスで、文章の分量がどんどん多くなっていき、全体の頁数を一定のところで抑えないといけないということで、1頁あたりの文字収容量を増やすようお願いして、このようになりました。最後に④、最終的な印刷物はこの形で組み上げられています。資料9

なお①から④まで、それぞれ小澤啓一とかマキノ雅弘などの項目がありますが、これらは途中段階ですので、最終の内容とは異なる未定稿です。中身が間違っているところがあるかもしれませんが(会場笑)、内容はあくまで未完成のものとしてご覧ください。

鈴木 行数を増やしたり、1行の文字収容量を増やしたりすることを、編集部は、「締め上げる」と言っていましたね、「また締め上げてください」とか(会場笑)。

瀧本 はい。ただ普通は、事典でも文字数をあまりに詰め込み過ぎると、可読性が下がって、読みづらくなる。紙面がどんどん黒に近づいていくのですが、鈴木さんご指定の組版は、私の印象では、締め上げれば締め上げるほど、読み易くなった感じがあります。これは一体どういうマジックなのかと思います。

山根 3行増えたのに読み易くなっているというのは、本当に不思議ですね。

シリーズものの扱い、出演者の扱い

鈴木 第一部の時間があとわずかなので、シリーズものの難しさについて、少し具体的に聞いてみたいのですが。シリーズものの扱いは結構議論になりましたね。

瀧本 ごく初期の議論から、特にプログラムピクチャーにおけるシリーズはすごく重要だ、シリーズものをきちんと扱いたいという方針がありました。現在のように監督インデックスだとしても、仮に作品名の五十音順配列だとしても、いずれにせよシリーズものはバラバラになってしまう。シリーズがきちんとわかるよう、どのようにするかというのでずいぶん議論しました。結局、巻末にシリーズの索引をつけました。

山根 その方法しかなかったですね。また例えば「駅前」シリーズはたくさん作品がありますが、第1作は井伏鱒二の「駅前旅館」という小説が原作の映画です。この『駅前旅館』の人気が出たので、第2作「駅前団地」を作って、第3作以降ずっと作られていきますが、第2作から冒頭に「喜劇」がつきます。第1作の『駅前旅館』には「喜劇」はついていない。ですから五十音順索引では、『駅前旅館』は「え」、『喜劇 駅前団地』は「き」の項に配列されます。映画はそういう融通無碍なものです。題名もその場その場でこしらえているわけですから。

鈴木 それで校閲に10年かかった(会場笑)。

瀧本 シリーズものは結構大変で、公開年順に並べてみるとある作品が抜けていて、確認すると、その作品の監督が収録されていないと分かり、監督の収録採否を改めて見直すということもありましたね。

山根 出演者にも困りました。最低でも2人、できるだけ4名は入れようということにしていて、その程度ならよいのですが、問題は出演者が増える作品です。例えば忠臣蔵の映画はいっぱいありますが、忠臣蔵では主要人物が10人くらいいる。皆そらで言えるぐらいの有名な俳優たちです。『仁義なき戦い』も群像劇ですから、菅原文太、金子信雄、梅宮辰夫、あと誰か一人、と4人で済ますわけにはいかない。「男はつらいよ」では、マドンナは当然ですが、マドンナが好きな相手は少ししか出演しないけれど入れるべきかどうか。大勢入れられるなら問題はないのですが、限定しようと思った時に、どこまで入れるかというのは、悩みました。しかも「男はつらいよ」についてだけ悩むのではなくて、「男はつらいよ」でこうしたのだからこちらもと、必ず他のシリーズに波及するのです。一つのシリーズだけ特別扱いするのはおかしいので、何か決めようと思うと、いつも今まで作ってきた方針を、もう一回考え直すことになる。東映の時代劇で、市川右太衛門が主演、中村錦之助や大川橋蔵も出ていて、大物として片岡千恵蔵がちょっと出てくる。オールスターキャストで、ちょっと出る大物俳優を入れるのか入れないのか、こういう大物は、広告ではどーんと大きく名前が出ています。出演者を選ぶだけで、長い解説やストーリーを読んで、この人は入れるか、入れなくてよいか、いちいち考えるという(会場笑)、こんなアホな話はいくらでもあるので切りがありません。