かくして、乾隆帝の勅令によって書き写して叢書に収められた康煕帝勅撰の漢字字典『康煕字典』を、早稲田の図書館に籠もり、重たい写真版を10冊以上抱えて来て、改めてそういう眼で閲覧してみた。さすがに、小楷の名手が筆を執り、歴代の書写体を交えて記した序文ほどの自由さはなく、本文の楷書は、ある程度明朝体の字体に従おうとしている。しかし、示された画数というものに触れるほどの筆法、さらに字体の差も生じている。もともと金代以来、画数の数え方というものは必ずしも定まっておらず、その基準には怪しいものがあった。この字書の殿版でさえも、そういう箇所が散見される。

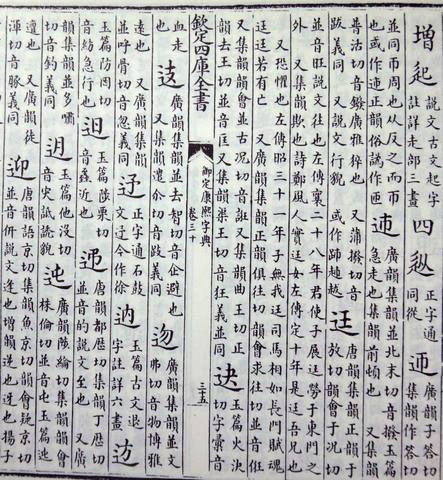

「四庫全書」の大もとである文淵閣版を開いているその時、ふとあるページが目に止まった。講義の前でゆっくりしてはいられない時だったが、目の隅にぼんやりと飛び込んできたのである(図)。面白い用例は、ある段階に至ると、向こうから飛び込んでくる、そんなようなことも起こる。「仏」の異体字「𠏹」の類を必死になって集めていた学部時代の出来事で、そう感じるようになった。

(クリックで拡大表示)

「辵(ちゃく)部」、すなわち「しんにょう」(しんにゅう)の字が並ぶ丁で、右側の面では、見出し字のしんにょうの点が1つしかない。そして版心に当たる柱の部分を挟んで、左側の面では、しんにょうの点が2つになっているのだ。

辵部では、ここがターニングポイントとなって、点の数が分かれている。影印に、加筆がなされるケースが時折見られるが、ここではそんな形跡は見当たらない。本文の小さい字では、ウラ面の最初だけ2点で書いたものの、狭いためか一つの点に戻って、それで済まされ続けているようだ。小さい字は略字で書くということは昔から今に至るまで、一部で行われてきた。その左右の面では、筆跡が僅かに異なっているようにも感じられるが、仔細に見れば同じ人の字であろうと考えられる。微かな筆致の違いは、たとえば一人の筆耕の休憩時間の前後によるものだろうか。

つまり、ちょうどこの1丁(ちょう)すなわち1枚の紙の右左つまりオモテからウラへの変わり目で、点の数をきれいに切り替えたのだろう。これが誰かの指摘によるものか、当人の気まぐれかはわからないが、仮にミスと意識されれば、また校閲者によるチェックによって、はねられれば、当然紙を換えて書き直しとなっていたはずだ。なお、元となったはずの殿版では、もちろん「 」で一貫している。

」で一貫している。

後者は、手書きでは間違いとされることも時折あった。ISO/IECの国際会議に行っていた頃、「 」と「

」と「 」だったかその下が揺れた形だったかを、部首としては区別してともに採用すべきとの提案が中国か韓国辺りからなされ、日本のJISの包摂とは異なる基準に、心中穏やかではなかった。

」だったかその下が揺れた形だったかを、部首としては区別してともに採用すべきとの提案が中国か韓国辺りからなされ、日本のJISの包摂とは異なる基準に、心中穏やかではなかった。

1つの点と2つの点では「氵」と「冫」のような違いがありそうだ、別々の由来をもつ字だったのでは、などと述べる学生たちもいる。2つの点を打って、その下の縦線を揺する形は、楷書として良くないという議論を20年ほど前にJISの委員会で耳にしたが、それは早計、即断ではと感じ、それ以来、用例を集めてきた。

何のことはない、顔真卿など歴代の人々もしばしば書いてきたし、石碑や法帖、宋版などにもいくらでも彫り込まれてきた。「辵」(図版の右端はこの字体を繞(にょう)とする)からの草書的な要素を含む変形として、また点画の構成として違和感は残るとしても、2点を打って下部を折り曲げる筆法は、それなりに書写の伝統を有し、習慣の一つとして認めざるを得ない、と分かってきた。現代人は現代人で、個々に活字体からの類推という別の動機によるものが多いとはいえ、同じ字形が広く保持されている。どちらも同じものとして追認せざるをえない。

さまざまな教科の試験でいずれかを答案に書いて、誤答扱いされることさえ教育現場では起きてしまっている。これでは子供が浮かばれない。そういう認識を抱いており、「常用漢字表の字体・字形に関する指針」にも盛り込まれる結果となった(ただ、1981年以前の表内字については、点2つで書くことは常用漢字には合致しない)。

楷書体では「しんにょう」は、一点しんにょうがよいのか、二点しんにょうがよいのかは、しばしば人を熱くさせるテーマであった。私も、成り立ちから初めていろいろと理屈を説いて例を示して記してきた。この1枚の図版は、そういうことはどちらでもよい、という事実を、身を以て示してくれている。画数さえも気にならなくなるだろう。一目でこだわりを解消させる力を持つ、説得的な実例といえるように思えるが、いかがだろうか。

つまり、国家公務員試験である科挙をはじめとする中国社会の識字者の字形に関しては、手書きに対して最も神経質な王朝となった清代においてさえも、しんにょうの点の数など、「どちらでもよかった」のである。勅撰の叢書『四庫全書』に収められた勅撰の字書『康煕字典』は、それを静かに、しかも雄弁に語ってくれていたのであった。