[意味]

移動手段としてではなく、観光することを目的とした列車。主に内外装を豪華にした車両で、車窓の景色や食事などのサービスを楽しめるようにした鉄道。

*

夏休みシーズンや週末などに各地で運行される観光列車が人気です。観光をするための移動手段として鉄道を利用するのではなく、列車に乗ること自体が観光の主目的となるのが特長。JRほか鉄道各社は、内外装を美しく仕上げ、地域の味覚を楽しみながら旅ができる、そんな列車を競うように運行しています。

新聞記事データベース「日経テレコン」で、日本経済新聞の朝夕刊に「観光列車」が現れた記事を検索すると、1990年代からポツポツと見られ始め、2010年代になると急激に件数が増えます。JR九州が高級志向をとらえた豪華寝台列車「ななつ星in九州」の運行を始めたのが2013年。このころから観光列車が注目されるようになり、報道量も増えました。地方に広がる観光列車だけに、地域経済面(地方版)に掲載された記事が全体の8割超を占めています。

少し古い記事になりますが、2014年4月22日付朝刊に掲載された「エコノ探偵団 観光列車、なぜ増える?」という記事では、各地で大人が楽しめる観光列車が相次いで増えている状況を取り上げ、「時間と手間をかけて自分が探し求める価値を味わうことが消費の対象となる」としていました。いわゆる「コト消費」ですね。

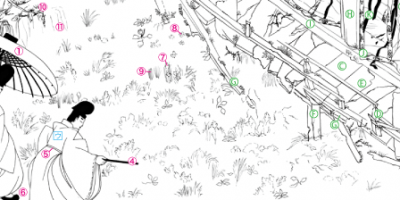

6月下旬に初めて乗ったJR四国の「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」。特急なら1時間強で走る高知―窪川間(72.1キロ)を2時間40分ほどかけて運行しています。地元・高知の食材を使った食事を楽しみながら、田園風景や青く広がる太平洋の姿を目にし、ゆっくりと流れる時間を過ごすことができました。「こんなところにまでこだわっているのか」と思わせる土佐和紙の活用にも驚かされました。記事にあった非日常空間の良さが分かったような気がします。

* * *

新四字熟語の「新」には、「故事が由来ではない」「新聞記事に見られる」「新しい意味を持った」という意味を込めています。