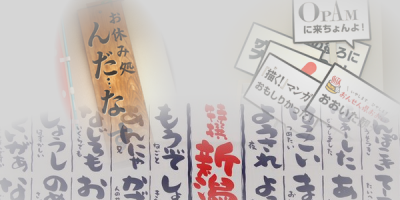

県庁の方が先に校舎に入って話をして下さる。校内に、ウツボの字がたくさんあるので、写真も自由にどうぞ撮って、とのお許しを頂け、それに甘え、個人が特定されないものを記録する。大隈さんの地元だけに早稲田のネームバリューが大きいのだそうだが、大学の名などというものよりも同行してくれた県庁のご威光のほうが大きそうだ。

(写真はクリックで周辺も拡大表示)【 竹巻旧 下は巳か?】

(写真はクリックで周辺も拡大表示)【ソ氾ーシ】

(写真はクリックで周辺も拡大表示)【ハ氾はねないーシ】

校長先生からは元教育長にもお話を、とのお言葉、偶然性は減ってしまうが、かつての電子政府事業のときの現地調査のことを思い出す。また伊能忠敬は、錦の御旗を頂いてからは、全国の地図作りのための測量作業が支障なくスムーズに行えたそうだ。

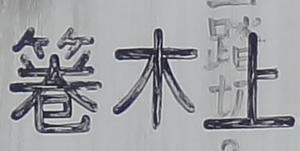

(写真はクリックで周辺も拡大表示)【(右)巻木 電柱には概して誤字・代用字が多い。】

さらに学校の周りで写真を撮ってみたところ、さらに自由な字体の幅の現実が確かめられた。「うつぼ木上踏切」など仮名表記も見られたが、それらは誰でも読めるようにと変えたものだろうか。

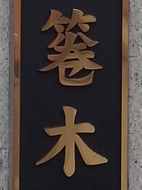

(写真はクリックで周辺も拡大表示)【竹巻】

「うつぼ」というと、海の「鱓 (

( )」の和名「ウツボ」を思い出す。その魚名の語源は、肩や腰に掛けて運ぶ矢を収める容器である「靫」(うつぼ。ゆき・ゆぎ とも)に、長い体が似ているからだという説のほか、空洞すなわち「うつほ」(うつぼ)に喩えうる岩穴に潜む習性からという説もあるそうだ。また、植物のウツボカズラもあるが、これはもっと遅くなっての命名のようだ。

)」の和名「ウツボ」を思い出す。その魚名の語源は、肩や腰に掛けて運ぶ矢を収める容器である「靫」(うつぼ。ゆき・ゆぎ とも)に、長い体が似ているからだという説のほか、空洞すなわち「うつほ」(うつぼ)に喩えうる岩穴に潜む習性からという説もあるそうだ。また、植物のウツボカズラもあるが、これはもっと遅くなっての命名のようだ。

(写真はクリックで周辺も拡大表示)【 ソ巳 構成要素の形に、あらゆる組み合わせが出るか。】

木の空洞が「うつほ」(空穂)と呼ばれたことは、かの『宇津保物語』からもうかがえる(ただ、この作品の現存するテキストには、新しめと見られる語の用例が含まれている)。おそらく「うつろ」「うつお」から生じた武具の「うつぼ」の語が、これらすべての元になっているのだろう。

この語には、古来、漢字表記が定まらず、種々の位相文字(集団文字)が使用された。『伊京集』『天正十八年本節用集』などにすでに「箞」の字種・字訓が現れていた。中古、とくに中世以降、このウツボにはぴったりな漢字が見つからなかったが、仮名表記では満足しない層がいくつもあったようで、「椌」(仙台の地名では、別に「ごうら(ぎ)」)「 」「箜」などそれらしい字のほか、「

」「箜」などそれらしい字のほか、「 」「

」「 」(後に豊竹古靱太夫(とよたけ こうつぼだゆう)の名の表記にも応用された)などの造字も各種の文献上であてがわれていた。天正十七年本『節用集』にも、「日本始テ作之故字ノ説甚タ多シ」として、8種の表記を示している。

」(後に豊竹古靱太夫(とよたけ こうつぼだゆう)の名の表記にも応用された)などの造字も各種の文献上であてがわれていた。天正十七年本『節用集』にも、「日本始テ作之故字ノ説甚タ多シ」として、8種の表記を示している。

『厳木町史』の資料編か何かには、「空穂木」と書いた近世文書もあるとのお話だ。『厳木町史(か村史)』には、明治のガリ版刷りのものもあったが、今回は急なことで出てこなかったそうだ。この地は、幕末から明治初めには、家が15軒程度しかなかったとのことだ。しかし、その後、近隣の炭坑のために、生徒が一学年1800人にまで増え、小学校の近くに文房具店や印刷所まであったと元教育長が話されると、校長は「すごさ~」と方言で驚かれる。今は各学年20人余りだそうだ。校長先生は、子の名をすべて覚えているようで、読みにくい名も読み方を教えて下さった。