島根県松江市に来た。山陰は、鳥取砂丘や出雲大社を訪れて以来となる。

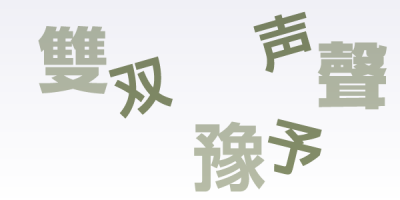

夜、楽しい会の後で、寝床のある方角を目指して歩き出すと、ふと飲み屋の看板に記された字が目に止まった。「 」で「かぶと」と読みもある。これは恐らく『新撰字鏡』にある「

」で「かぶと」と読みもある。これは恐らく『新撰字鏡』にある「 」と関連ある字だ。その平安時代の古辞書には、同訓字に「

」と関連ある字だ。その平安時代の古辞書には、同訓字に「 」、「

」、「 」「

」「 」も出ているのだが、奈良時代には「

」も出ているのだが、奈良時代には「 」をカブトとして国訓で用いたと考えられている金石文での使用例や、「新訳華厳経音義私記」での「

」をカブトとして国訓で用いたと考えられている金石文での使用例や、「新訳華厳経音義私記」での「 」(中国ではヨロイの意)に関する国訓カブトの注記も存在している。「

」(中国ではヨロイの意)に関する国訓カブトの注記も存在している。「 」からは、いわゆる「小学篇」の正体を垣間見ることができそうだ。「甲冑」で、ヨロイとカブトの訓義が日本で入れ替わったという話なども、思い出される。

」からは、いわゆる「小学篇」の正体を垣間見ることができそうだ。「甲冑」で、ヨロイとカブトの訓義が日本で入れ替わったという話なども、思い出される。

(写真はクリックで周辺も拡大表示)【 かぶと 松江で。「鷦」(ささき)という店の看板も近くにあった。】

それとも、「兜」は金属製だからと、店主が造字したものが暗合しただけだろうか。なんでそんな古い字のことを知っているのかと驚かれたが、コピーを取ってカードに手書きしていたお陰か偶然覚えていて、酔眼にも懐かしい。呑んでもこのくらいまでは再現できるものだ。形声は偶然の一致がしばしばあるだろうが、こういう偏の付加や会意はそれよりも少ないといえるだろうか。

(写真はクリックで周辺も拡大表示)【淞北台】

松江市内には淞北(しょうほく)台という地名がある。全国の地名を通覧していた頃から気になっていたので、路線バスに乗り込む。バス停名にもあった。「淞北台団地入口」に着き、降りようとするとこの先に「淞北台団地」もあることに気づく。確かに、そこでは、国内で日常では、ほぼここにしか見られない「淞」という字が生活の中で自然に用いられていた。島根大学の「淞風祭」という学園祭は、あいにくこの年には新型インフルエンザの影響により開催中止となってしまったそうだ。これは、宍道湖を擁する水郷である松江の「松」に「さんずい」を付けたものだろうか。あるいは、「江」の「さんずい」を合字したものか。中国にある漢字だが、むろんそこでの字義は江蘇省の太湖から長江に流れる「呉淞(ウースン)江」(淞江)を指すだけである。

(写真はクリックで周辺も拡大表示)【松江で。淞北台】

近世前後には、隅田川に「濹」(ボク)、淀川に「 」(デン・テン)、桂川に「

」(デン・テン)、桂川に「 」、そして相模には「湘」、四日市には「泗」、徳島には「渭」など、各地で「さんずい」の漢字が造られたり当てられたりしたものだった。漢学者たちが雅を求める余り、中国めかそうとしてかえって和臭を強めたものである。それがまた日本らしい地域色を示す地域文字となったものもある。

」、そして相模には「湘」、四日市には「泗」、徳島には「渭」など、各地で「さんずい」の漢字が造られたり当てられたりしたものだった。漢学者たちが雅を求める余り、中国めかそうとしてかえって和臭を強めたものである。それがまた日本らしい地域色を示す地域文字となったものもある。

(写真はクリックで周辺も拡大表示)【 潟は、やはり氵+写だった。松江で。】

(写真はクリックで周辺も拡大表示)【 潟の臼が「旧」に。新潟などと同様に異体字にも段階がある。煙る宍道湖の近くで。】

松江市内には、東奥谷町で「ひがしおくだにちょう」もあった。「谷」を「たに」、「町」を「チョウ」と読むのは、いかにも西日本である。とくに「や」という訓読みの比率の低い土地柄である。