1900年7月、黒沢は、ひらがな・ブック・タイプライターを、大岩に実演してみせるチャンスを得ました。でも、印字できるのは、ひらがなと漢数字、そして多少の記号だけですから、一般の日本語を打つには不十分です。アルファベットだけで書ける英語と違って、日本語を書くためには漢字が必要です。ひらがなだけでは、全く不十分なのです。しかし大岩は、この機械に、ある可能性を見いだしました。ひらがなではなく、カタカナならば、逓信省での和文モールスの受信に使えるのではないか、と。

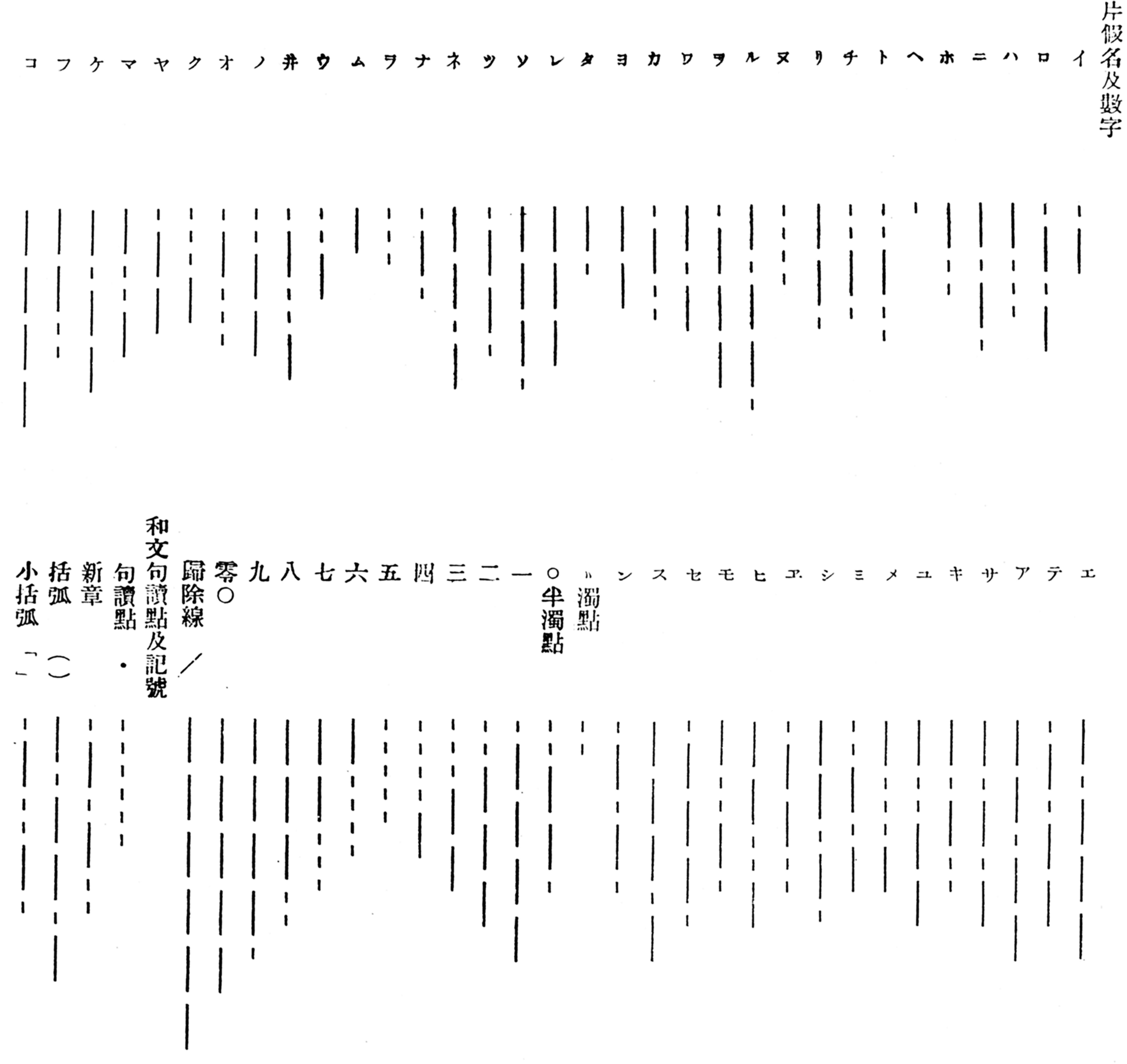

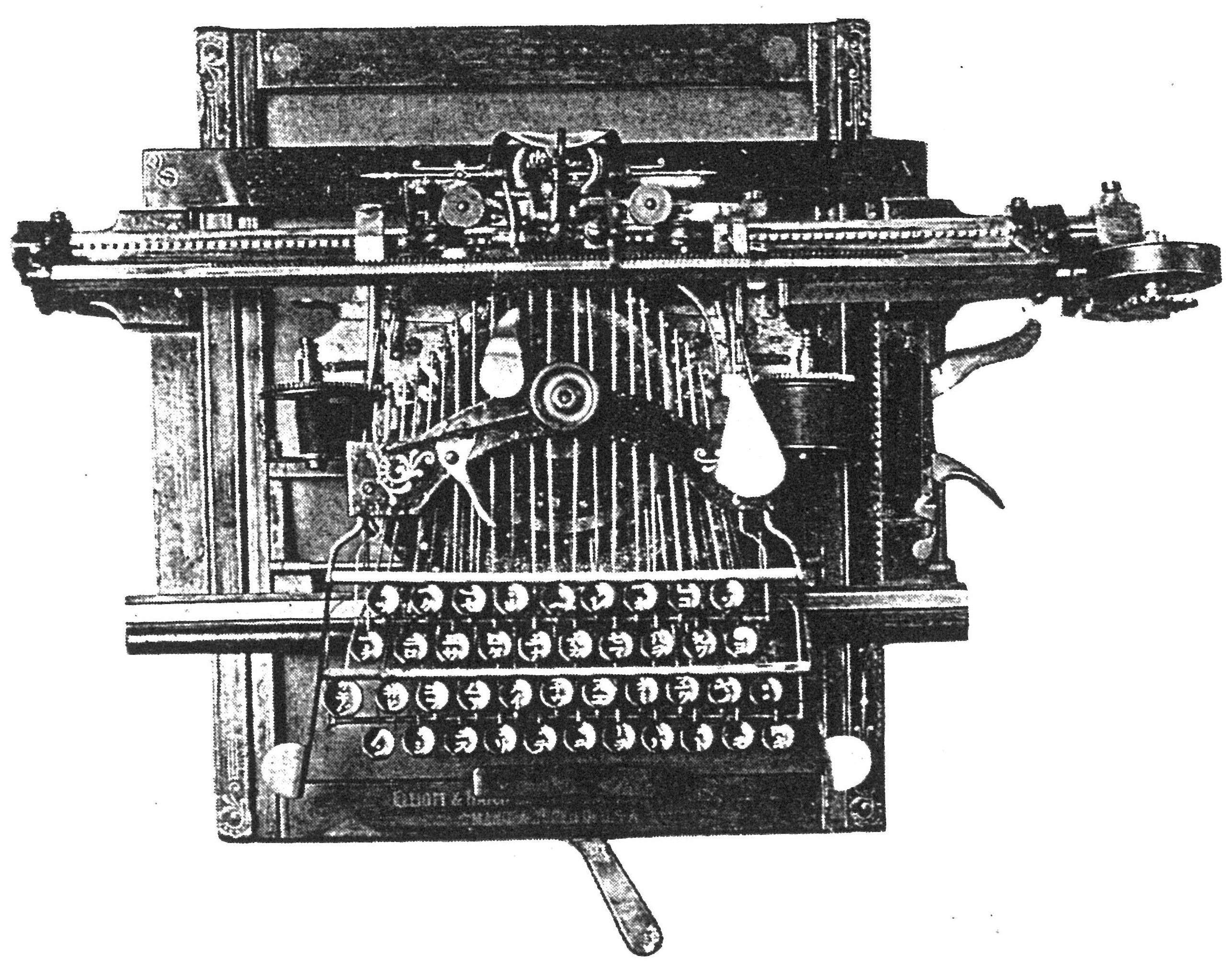

逓信省の和文モールスで使われる符号は、カタカナ48字、濁点、半濁点、漢数字10字と、記号などが5種類ほどです。一般の日本語と違って、漢字は使いません。これなら、タイプライターにも搭載できるはずです。当時、アメリカの電信会社では、欧文モールスの受信側に、タイプライターを使用していました。電文を書き取るのに、ペンではなく、タイプライターを使っていたのです。欧文モールスで出来るのなら、同じことが和文モールスでも可能なのではないか、と、大岩は提案したのです。和文電報は縦書きなので、受信した和文モールスをカタカナ縦書きのタイプライターで打てば、そのまま電報として受取人に配達できるのです。

大岩がニューヨークを発った後、黒沢は、カタカナ・ブック・タイプライターの設計を始めました。ひらがなをカタカナに変えるだけなのですから、活字を入れ換えればいいだろう、と考えていたのですが、和文モールスを調べてみると、それだけでは済まないということに、黒沢は気づきました。濁点の順序が違うのです。ひらがな・ブック・タイプライターでは、たとえば「ぞ」を打つ場合には、濁点を打ってから「そ」を打つ、という設計になっていました。濁点を打つ際には本体が移動せず、濁点と「そ」が重ね打ちされるのです。しかし、和文モールスでは、たとえば「ゾ」は、「---・」の後に「・・」、すなわち「ソ」の後に濁点が来るのです。したがって、カタカナ・ブック・タイプライターを和文モールスの受信に使うなら、「ゾ」は「ソ」の後に濁点、という打ち方になっていなければいけません。半濁点も同様です。

さまざまな試行錯誤の後、黒沢は、濁点と半濁点の印字位置を、一文字分前にずらすことにしました。すなわち、「ソ」を打つと本体が縦書き一文字分移動しているのですが、濁点は一文字前の「ソ」の右上を目がけて打つように、濁点と半濁点の活字シャフトの形状を変更することにしたのです。もちろん、濁点と半濁点を収めたキーは、本体の移動機構と連動しておらず、直前の文字に重ね打ちされます。これで、「ゾ」は「ソ」の後に濁点、という打ち方になります。

ただし、この改造は、非常な困難を極めました。そもそもタイプライターというものは、全ての活字が同じ印字位置に行くよう、精密に設計されているのです。それをあえて、濁点と半濁点だけ別の印字位置に行かせるなど、言語道断とも言える設計変更でした。そして、半年の苦闘の結果、やっと1901年2月にカタカナ・ブック・タイプライターが完成したのです。

(黒沢貞次郎(4)に続く)