1898年12月、黒沢はニューヨークにいました。狂騒のシアトルを後にして、金採掘者たちとは逆方向に、大陸横断列車で東海岸へと来たのです。ブロードウェイ256番地のエリオット&ハッチ・ブック・タイプライター社に、工員としての職を得た黒沢は、ひらがなタイプライターを開発していました。社長のエリオット(George Crawford Elliott)は、ブック・タイプライター(帳簿に直接印字できるタイプライター)の海外進出を狙っていて、極東の日本にも、ブック・タイプライターを販売展開しようと考えていました。そこで、日本人の黒沢に、日本語を打てるブック・タイプライターを、開発させていたのです。

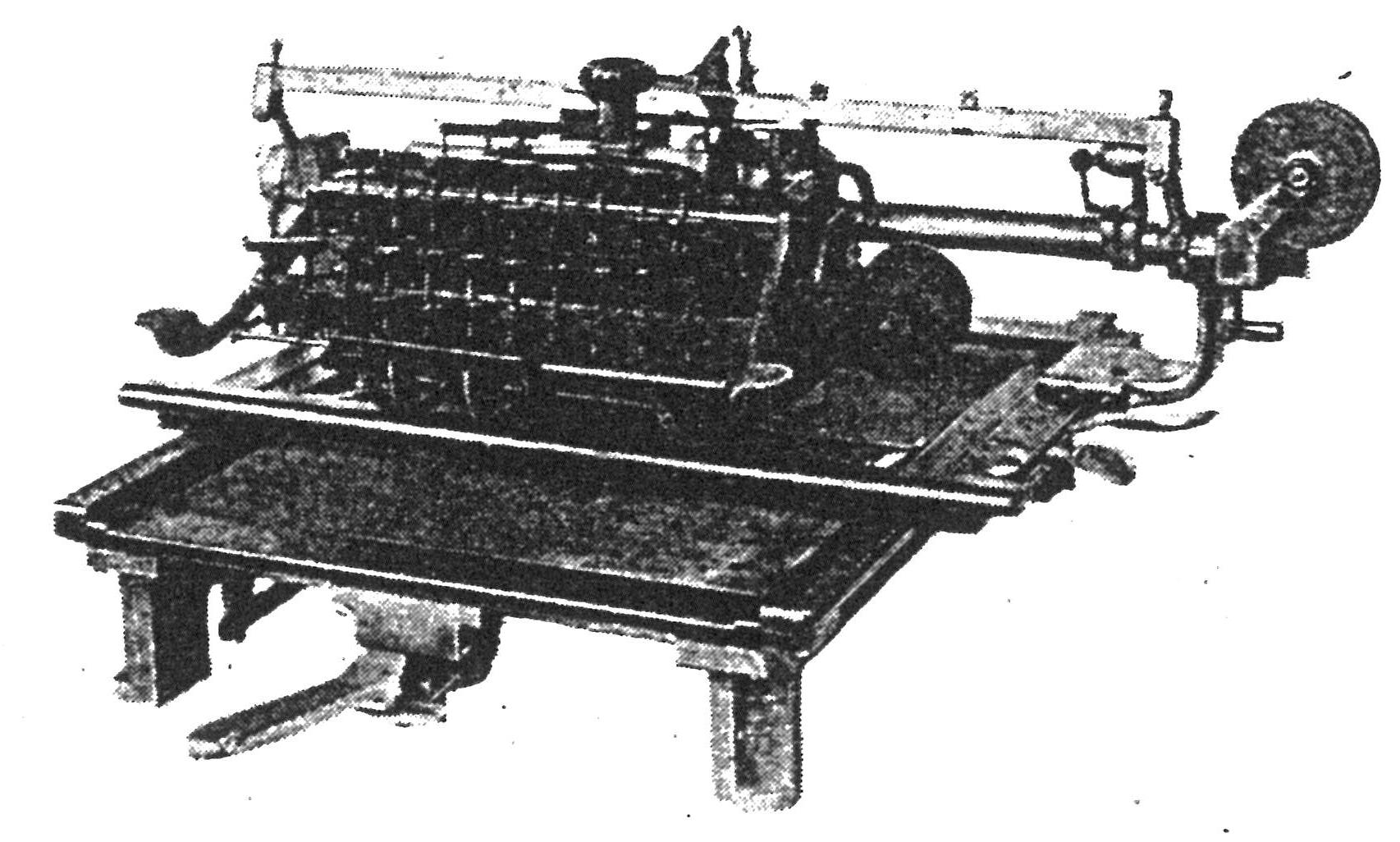

エリオット&ハッチ・ブック・タイプライターは、シフト機構付き41キー(82文字)のタイプライターで、キーを押すと活字棒が下向きに動き、本体下に広げた帳簿の上に印字がおこなわれて、同時に本体全体が1文字分右に移動する、という機械でした。これを黒沢は、ひらがな縦書きに改造することにしました。具体的には、ひらがな活字を、90度回転して使ったのです。この結果、本体が右に動くと、ひらがなの文章が、縦書きで連なっていくようになりました。また、濁点と半濁点を収めたキーは、本体の移動機構と連動しないようにしました。たとえば「ぞ」であれば、濁点の後に「そ」と打つことで、「そ」の右上に濁点が来るようにしたのです。

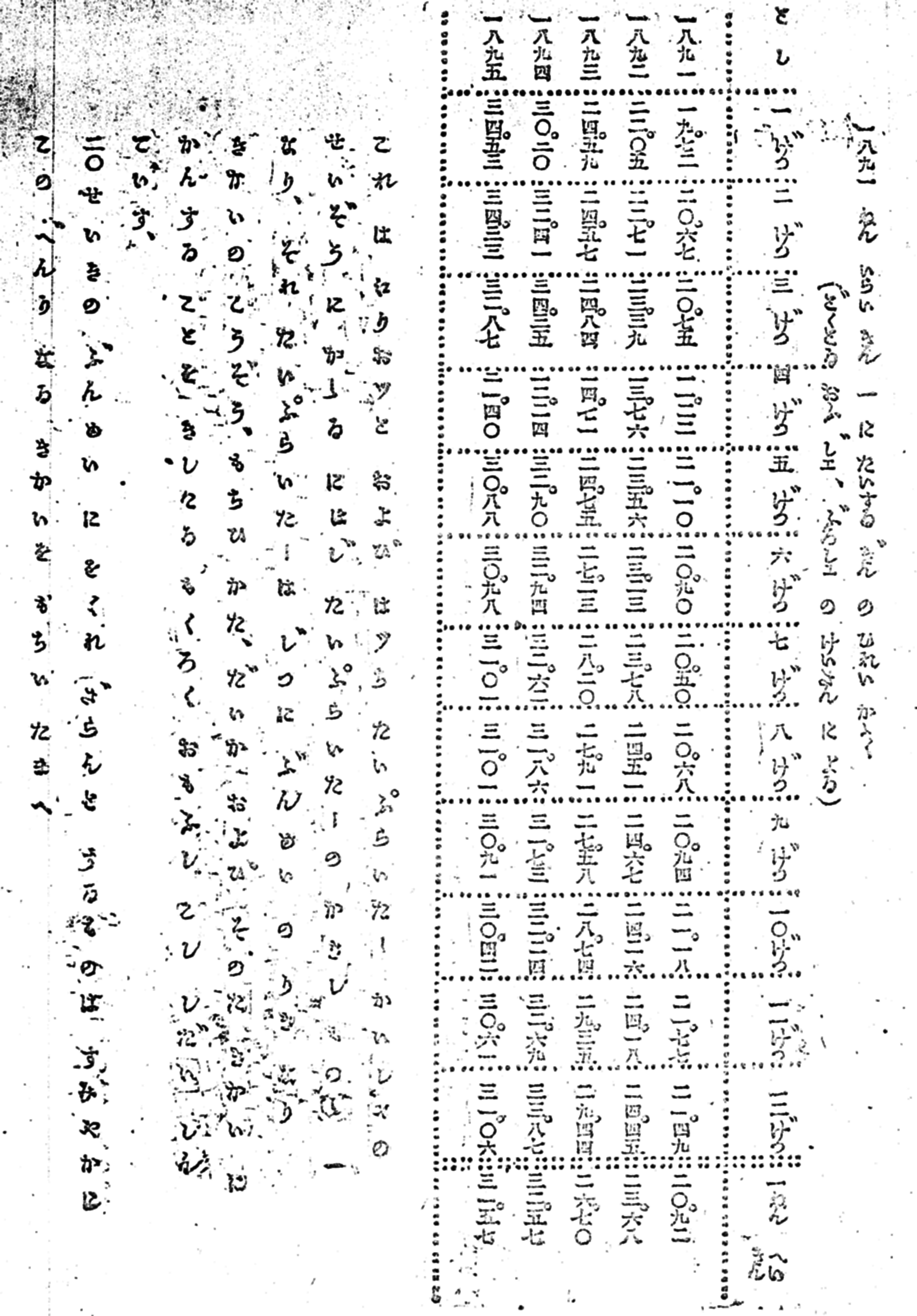

黒沢は、ニューヨークの日本人会を経由して、あちこちで、ひらがな・ブック・タイプライターを見せて回りました。また、ひらがな・ブック・タイプライターを使って、日本の主だった新聞社や学校に、手紙を書きました。日本への売込も図ったわけです。これらの手紙、すなわち、ひらがな・ブック・タイプライターの印字見本は、東京の『時事新報』や東京高等師範学校の同窓会報で紹介されましたが、必ずしも売上には繋がらなかったようです。

エリオット&ハッチ社から南へ徒歩10分、ウォール街60番地に、日本の在ニューヨーク総領事館がありました。ここにも黒沢は、ひらがな・ブック・タイプライターを持ち込んでいました。日本からニューヨークに来た渡航者は、一度は日本総領事館を訪れることになります。そこで、ひらがな・ブック・タイプライターに興味を持ってもらえれば、すぐ近くのエリオット&ハッチ社も、訪ねてもらえるかも知れません。黒沢の策が効を奏したのか、1900年7月、ニューヨークを視察中の大岩弘平に、ひらがな・ブック・タイプライターを見てもらうチャンスが生まれました。大岩は、逓信省通信局の技師で、電信線や電信局の建設を担当しており、この年の欧米視察も、海底ケーブル敷設技術などの実地調査が主な目的でした。

(黒沢貞次郎(3)に続く)