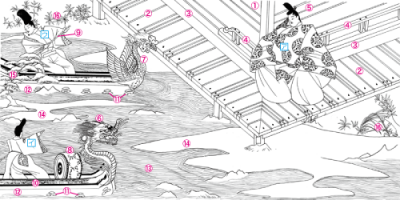

行啓の騒動が一段落したその夜、女房たちが皆疲れてぐっすり寝込んでいる所に、生昌が清少納言を訪ねてきました。生昌は家主ですから、内鍵のない入口を承知していて、戸を少し開け、しゃがれた声で何度も、「そちらに伺ってもよろしいですか」と問いかけます。その姿は灯台の光に照らし出され、部屋の内側からは丸見えです。あまり可笑しいので、清少納言は隣で寝ていた若い女房を起こし、一緒になって生昌を笑い飛ばしてしまいます。

夜間に男が女を訪ねるのは、恋愛関係を結びに来た場合と決まっています。そんな時にわざわざ、「そちらに行ってもいいか」と問う男はいるものか、また、そう言われて、「はい、どうぞ」と答える女はいない。中に入ろうと思うなら、何も言わずにそっと入ってくればいい。それが女房たちの心得ている上流貴族の恋愛作法でした。

宮廷に上がったことのない中流階級の生昌が、そのような立ち居振る舞いを身につけていないのは仕方がありません。清少納言がそれにこだわるのは、御子を宿した中宮が、本来、滞在すべきでない身分の者の家に入らねばならない現実にやるせない思いを抱いているからであり、その憤懣を生昌に向けているのだと考えられます。

生昌への攻撃はその後もさらに続きます。定子はこの時、数え年4歳(満年齢では2歳7カ月)になる長女修子内親王を伴っていました。生昌は、幼い皇女や付添いの女童たちのために、衣服や食膳などの日用品を調達しようと思い、中宮に伺いをたてます。しかし、彼の奇妙な言葉遣いがたちまち清少納言の嘲笑の槍玉にあがるのです。

ここで、女房たちが徹底的に生昌を笑い者にするのはなぜなのでしょうか。長徳の変の時に、配流地から京に潜入した伊周の動向を生昌が道長に密告したので、作者がそれを意識しているのだと考える説もあります。しかし、彼女たちが嘲笑すればするほど、不器用ながらも一生懸命、中宮に奉仕しようとする生昌の実直さは浮き立ち、嘲笑する女房たちの方が理不尽に見えかねません。そうまでして作者が生昌を笑われ者にする意図は何なのでしょうか。

実はこの章段には、生昌に対する女房たちの笑いの他に、もう一つの笑いが描かれています。それは、女房たちの背後に控える定子の笑いです。定子は、生昌をからかってヒステリックに笑う女房たちを諌め、穏やかに微笑んでいます。この章段は、生昌を笑う女房たちを定子が諌めるという話の繰り返しによって構成されているのです。作者の本当の目的は、生昌を笑うことではなくて、中宮定子の姿を描くことにあったと言ってもいいでしょう。

中関白家没落後の日記段には、隆盛期以上に笑いが多く描かれています。その笑いは隆盛期のような充足感に満ちたものではなくて、切羽詰った後宮内に諧謔と一抹の明るさをもたらす笑いです。しかし、それによって中宮定子は以前と変わらぬ存在感を示しています。どんな環境の中にあっても、中宮としての威光を失うことなく、後宮の中心に描かれる定子。かつてのように華やかな衣装や教養に飾られた煌びやかな姿ではありませんが、常に周囲への心配りを忘れず、女房たちを支えて内面的に輝く姿が描かれます。

もし、『枕草子』が書かれていなかったら、現代人は定子に対して、歴史に翻弄され、悲痛な日々に打ちひしがれて最期を迎える悲劇の后というイメージしか持てなかったのではないかと思います。作者は、心の中で生涯敬愛し続けた定子の姿を『枕草子』に書きとめたのです。