これまでご紹介したように、当時の文部省は教科書や掛図、地球儀など学校教材を自ら手掛けることもしていましたが、その視線は家庭教育にも向けられていました。

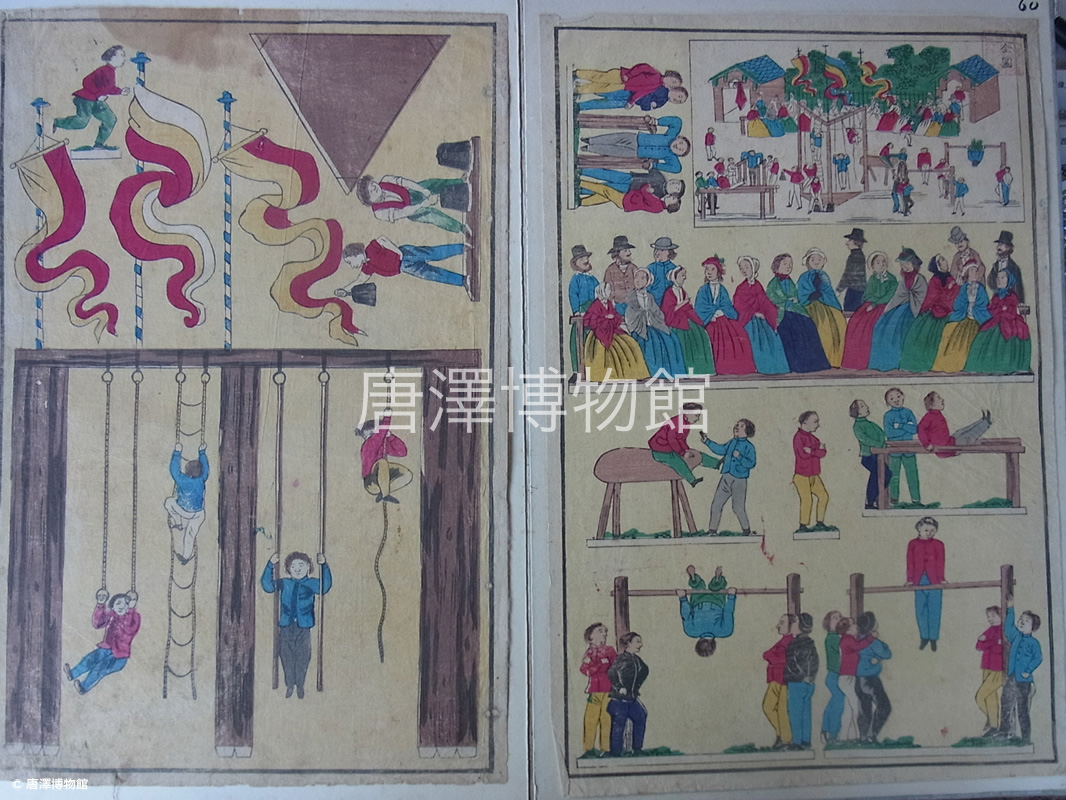

明治6年、「幼童家庭ノ教育ヲ助ル為メニ」「画四十七種製造ノ器二品ヲ頒布ス」との布達を出し、実際に未就学児童向けに47枚の玩具絵(子ども用の錦絵)と玩具2点(カードゲームのような玩具と女児用織機)を製造頒布、その後数年のうちに100種類以上もの教育錦絵を世に出したのです。明治6年といえば全国的に学校が始動した年、その当初から学校だけではなく幼児教育、特に就学以前の家庭教育が大切なことを、欧米に範を取りつつ認識していたことがわかります。

「文部省報告」では、親が姑息の愛におぼれ、子どもを好き勝手に遊ばせ道理の分からない愚かな大人になってから後悔しても遅い、当省が家庭教育の為に欧米列国の先案を模擬して造った絵画玩具を頒布するので、これを用いて徐々に導いていけば、知能も啓発され、徳性は善良となり、就学も順調になる、と発行の意図を高らかに述べています。

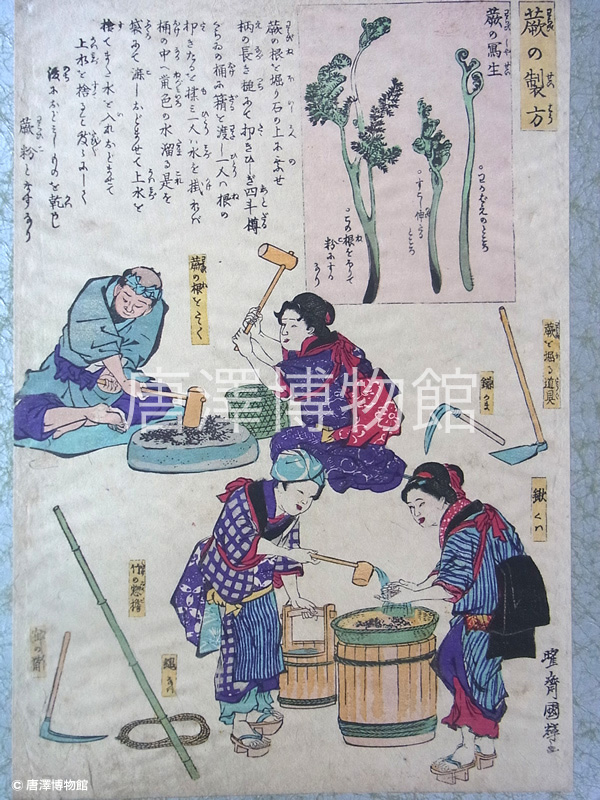

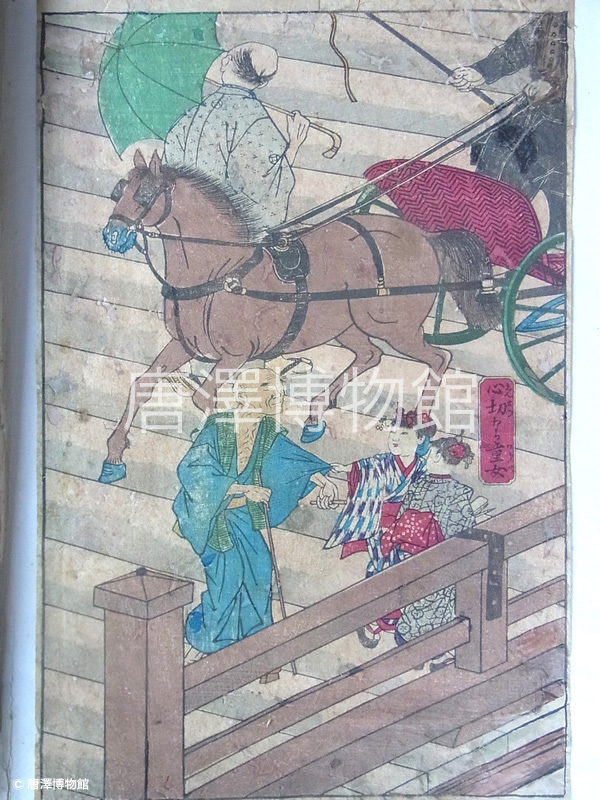

では、そんな教育的効果が高い錦絵とは具体的にどんな内容だったのでしょう。テーマ別に次の6シリーズに分類できます。

1「衣食住之内家職幼絵解之図」(いしょくじゅうのうちかしょくおさなえときのず) 20枚

2 農林・養蚕関係 16枚

3 教訓・道徳関係 11枚

4 「西洋器械発明者の像」 15枚

5 数理・力学関係 24枚

6 切り取って遊ぶもの 16枚

このうち1・2・3は江戸期の文物やモラルを引き継いだ伝統的色彩の濃いもの、4・5・6が開化的傾向の強いものといえます。

具体的な内容を、次回から1つずつ順にみていきます。