双六に描かれた生徒のうち、女子生徒と思われるのは17名です。その全員が和装で描かれており、約3分の1の6名が袴(はかま)を着用しています。女子の袴の着用は江戸期には禁止されていたのですが、欧米式の机と椅子の教場に変わり、着物の裾の乱れを気にしないで済むということで、明治5年に開設された官立の女学校から認められるようになりました(『近代日本学校制服図録』)。

明治8年、元大工町(現・中央区八丁堀)に開校した「城東学校」に通う生徒は肩上げ[注1]をし、黒の掛け襟[注2]をした着物に、着袴(ちゃっこ)[注3]のスタイルで描かれています。明治5年に発行された雑誌には「洋学女生と見え、大帯の上に男子の用ひる袴を着し、足駄(あしだ=高下駄)をはき、腕まくりなどして、洋書を提(ひっさ)げ往来するあり」と当時のバンカラ女学生の風俗が紹介されています(『明治事物起原』)。腕まくりこそしていませんが、文明開化の進む東京ではまさに絵図の彼女のような格好が流行していたようです。

明治9年に向柳原1丁目(現・台東区浅草橋)に開校した「柳北女学校」では、校門の前で出会った友人同士が挨拶を交わしていますが、二人ともに袴を着用しています。しかも傘を差している生徒は、膝下まで丈のある長羽織を羽織っています。この羽織もまた明治となり平民の着用が許されたものの一つです。

さて、前から郵便集配人が駆けてくるのにも関わらず、男性が振り返って見ているのが気になりますね。明治6年に本町1丁目(現・中央区日本橋本石町)に開校した「常盤学校」でも、通りがかりの男性が学校をのぞいていますが、その視線は、やはり袴姿の女子生徒に向けられているようです。

実は当時の女性が着用していた袴は、後世のハイカラ女学生が着用したスカート型の行灯袴(あんどんばかま)とは違い、足を筒状に左右に分かれた中に通す男性用の袴そのままなのでした。女子師範学校の開業式(明治8年)に皇后が行啓された折の裏話に、官から支給された男袴をはいている女生徒を見て「からだの上半分はやさしい若いお嬢さんたちの、下半分は腰板のついた小倉袴(こくらばかま)という異様な姿には、皇后も女官たちも笑いをかみ殺すのに骨が折れ、御所へ帰るなり、心ゆくまで笑った」と伝えられていますが(『おんな二代の記』)、宮中で女官の袴に慣れた人ですら若い女性の男袴姿はさすがに異様に感じられたというのが偽らざる印象だったようです。

マスコミも侃々諤々(かんかんがくがく)、明治7年1月15日の郵便報知新聞が「国辱=女子の袴」の見出しで「近来笑ふべき一事あり、女子にして男子の袴を穿(うが)つ是なり」と男子の真似をすることを非難した投書を掲載すると、その一週間後には「女子の袴 何ぞ国辱ならんや」と女子の着袴は服制改革の一歩との反論を掲載しています。

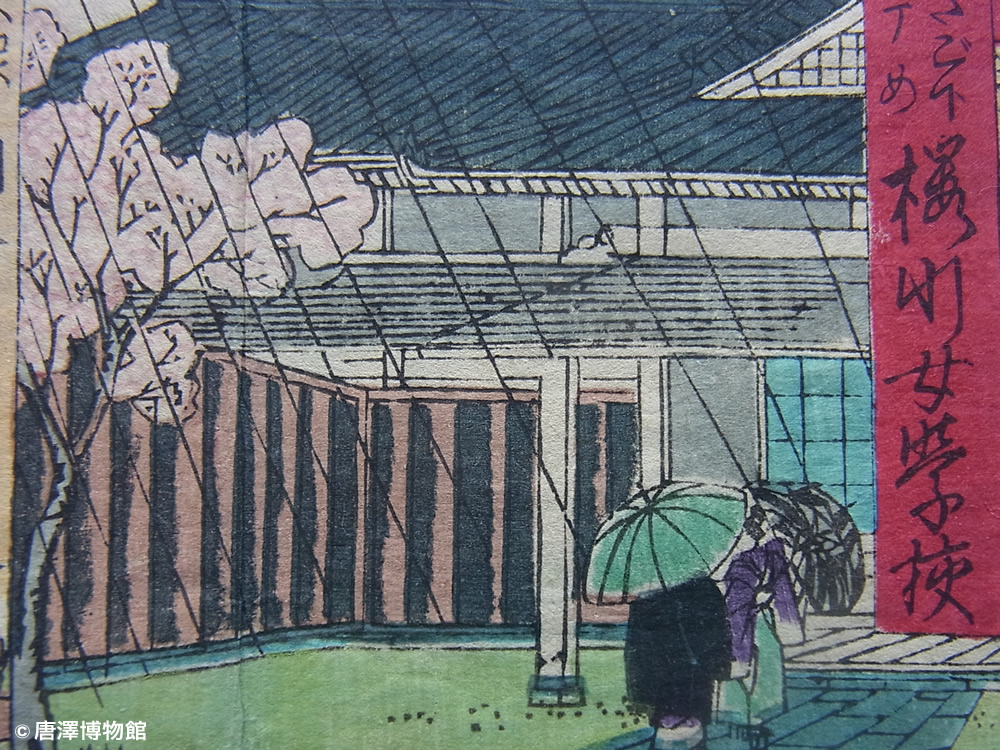

愛宕下(現・港区愛宕)の「桜川女学校」は、明治6年に男女共学の「桜川学校」として設置されましたが、男子生徒を近くの「鞆絵学校」へ移し、明治8年に女子学校として再出発しました。雨が降っているにも関わらず傘を差しつつおしゃべりする2人は、長羽織の着物姿と袴姿の女性です。年かさのようにも見受けられるので教員かもしれませんが、実はちょうどこの頃、後に女子学院の初代院長を務めることになる矢島楫子(かじこ)がこの「桜川女学校」に教員として奉職していました。『矢島楫子伝』には、当時40代半ばの彼女が着ていた服装について次のように書かれています。

「楫子は猿楽町の兄の家から、日々羽織袴(当時は女も腰板つきの男袴を用いたそうだ)を今日の制服の如く着用して、芝の桜川町にある桜川小学校まで通勤する事となった」

世間の評判はともかく、新しい風が吹く明治初年の教育現場では羽織袴の女性が颯爽(さっそう)と闊歩(かっぽ)していたのです。

*

- 子どもの着物で、長めに仕立てた裄(ゆき)を、体の大きさに合わせて肩の部分でつまんで縫い上げておくこと。

- 和服の襟の上に、汚れを防ぐためにつける襟。

- 袴を履くこと。

* * *

◆画像の無断利用を固く禁じます。