[意味]

遺言によって財産を寄付すること。(大辞林第四版〈データ版〉から)

*

「遺贈寄付」への関心が高まっています。「遺贈寄付」とは自分の遺産を特定の団体に寄付する方法のこと。配偶者や子供のいない単身高齢者が増加するなかで、遺産を社会貢献などに活用したいと考える人が増えているようです。

子供や配偶者などの相続人を持たない人が遺言を残さずに死亡した場合、その財産は国庫に納められます。2025年2月11日付の日本経済新聞朝刊社会面に載った「相続人なき遺産1000億円超」という記事によると、相続人不在で国庫に入った財産は2023年度に1015億円と初めて1000億円を超え、10年で3倍にも増えました。国庫帰属分の遺産は何らかの歳出に充てられるとはいうものの、使途は明確には決まっていません。それならば、自らの財産は少しでも希望に沿うように使ってほしいと、「遺贈寄付」を考える人が増えているというわけです。

例えば、生前に財産を寄付するような場合、自身の生活費や今後必要になるお金が足りなくなるとの不安が出てくることがあります。それが「遺贈寄付」ならば、亡くなるまでの生活資金は守られ、死後に残った分だけが寄付されるという安心感につながります。そんなところも「遺贈寄付」を選ぶ理由のひとつになっているのかもしれません。

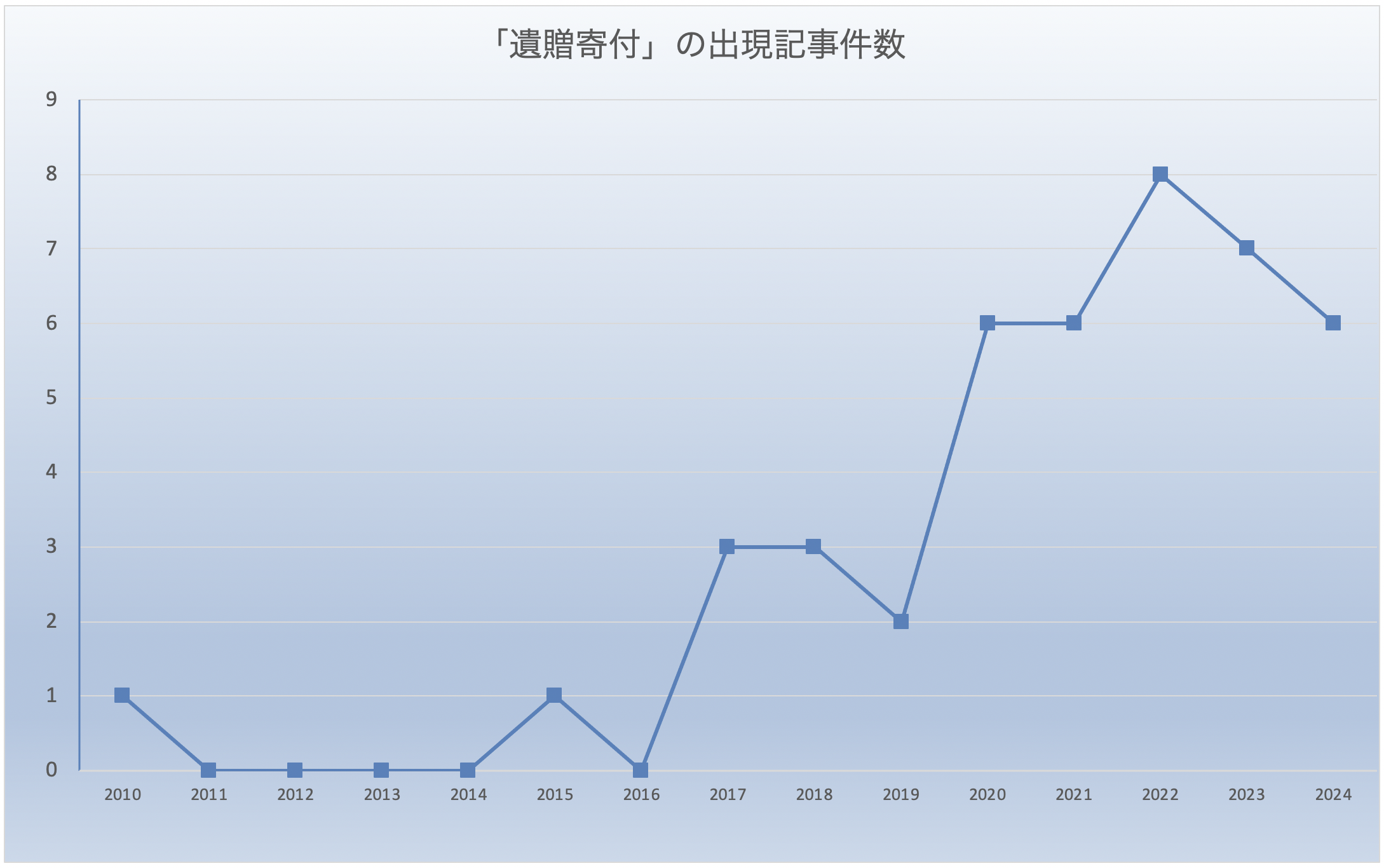

記事データベース「日経テレコン」で、日本経済新聞での「遺贈寄付」の出現記事を検索したところ、初出は2010年と新しく2024年までで計43件で、そのうち地域経済面(地方版)での出現が31件と約7割を占めました。記事の多くは金融機関が地元の大学や動物園などと協定を結び、遺贈信託業務を請け負うといった内容で、「遺贈寄付」の地域循環を目的としたものでした。

寄付先には、生まれ育った地域の自治体を選ぶ人もいれば、社会貢献活動をする団体に決める人もいます。大学の場合、寄付者が研究、その他で使途を指定できるところもあるとのこと。人生の恩返しや未来へ向けた社会貢献など「遺贈寄付」の選択肢は広がっています。

* * *

新四字熟語の「新」には、「故事が由来ではない」「新聞記事に見られる」「新しい意味を持った」という意味を込めています。