[意味]

企業が株主に対して配当以外に提供する製品やサービス。

*

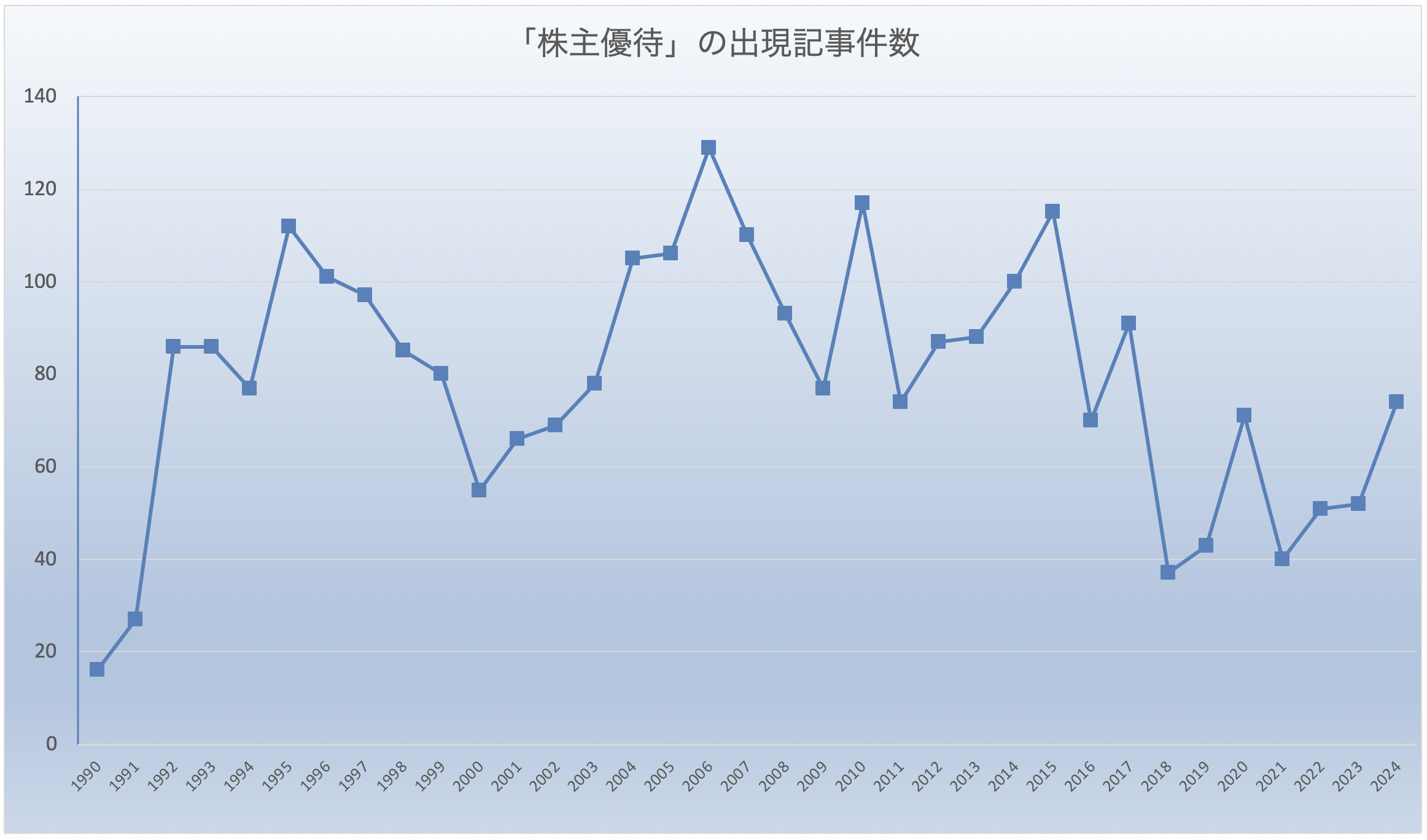

多くの上場企業が決算期とする3月末となりました。今期は株主優待が特に注目されているようで、3月16日付の日経ヴェリタスの報道によれば、2月以降だけで株主優待の新設・再開・拡充を発表した企業は約60社にのぼり、廃止発表は10社程度だったといいます。

記憶に新しいところでは、くら寿司の動向が市場の大きな話題となりました。同社が2024年12月に、店舗で使える割引券を配布する株主優待の廃止を発表すると、株価が急落。個人株主から優待廃止の再考を求める声を多く受けたことから、2025年2月に方針転換し、新たに利便性を高めた食事券を配布することになりました。個人投資家の影響力を示した事例です。

2023年までは株主優待を廃止する企業が増加傾向にありました。理由は「利益還元の公平性」。海外の株主や機関投資家は優待制度を活用する機会が少なく、また優待の内容が保有株式数に比例しないなど、不公平感が根強くあるからです。同様の理由から、くら寿司も廃止へと動いたわけですが、個人株主の不満を無視することはできず、わずか2カ月での再開決定となったのでした。

2024年から非課税枠が拡大した新しい少額投資非課税制度(NISA)がスタートし、個人マネーが株式投資に向かっています。日経平均株価も最高値を更新しました。企業の株式持ち合い解消が進むなかでは、安定した個人株主を増やすための手段として、株主優待の在り方を見直さざるを得ないというのが企業側の本音なのかもしれません。

食事券、商品券、暗号資産(仮想通貨)、地域の名産品……。株主優待を金額換算した「株主優待利回り」に着目する投資家もいます。株主平等原則の観点からは批判されがちな株主優待ですが、より魅力的な優待制度を設けようとする企業は今後も増えていくと思われます。

* * *

新四字熟語の「新」には、「故事が由来ではない」「新聞記事に見られる」「新しい意味を持った」という意味を込めています。