円満字二郎氏の『漢和辞典に訊け!』(ちくま新書)は、漢和辞典になじみがない人にも、その楽しみ方が分かるように書かれた好著です。現在入手できるさまざまな漢和辞典の説明が豊富に引用されており、辞書によって驚くほど性格が異なることが分かります。読んだあと、「新しい漢和辞典を買ってみよう」という気持ちにさせる本です。

同書では、漢和辞典を手に取ったとき、まず、よく知っている漢字を引いてみることを勧めています。たとえば、「庶民」の「庶」、「妥協」の「妥」などという字は、日常的に接していますが、あらためて意味を聞かれると困ってしまいます。漢和辞典を見れば、そうした「知っているようで知らない」漢字の意味が分かります。同書を読むと、「漢字を調べたいときに頼りになるのは、やはり漢和辞典だ」という感を強くします。

『三省堂国語辞典』では、「庶」「妥」など、単漢字の項目は立てていません。漢字の説明は漢和辞典に譲るべきだと考えるからです。ただ、熟語の意味が誤解されやすい場合、理解を助けるために、漢字の意味を記していることがしばしばあります。たとえば、第六版の「号泣」の項目を見てください。

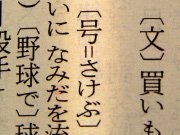

〈〔号=さけぶ〕 1 大声で泣くこと。2 〔あやまって〕大いに なみだを流すこと。〉

「号」が「さけぶ」の意味であることを示しています。この意味を知らないために、今では2の意味で使う人が多くなりました。こうなると、「号」の意味は、情報としてぜひとも必要です(「号泣」の新しい意味については、この連載の第8回で書きました)。

また、「逸話」の項目には、次のように記しました。

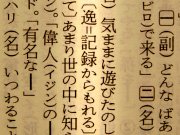

〈〔逸=記録からもれる〕 1 〔ある人物の行動などについて〕あまり世の中に知られていない はなし。〔略〕 2 興味深いはなし。エピソード。「有名な―」〉

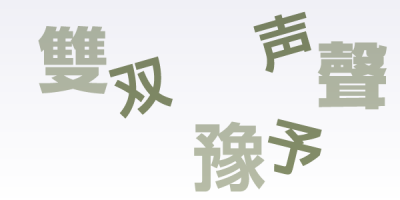

「逸話」は、「有名な逸話」「よく知られた逸話」などと使われることがありますが、これは、「逸」のもとの意味からいえば矛盾していることになります。そのことを示すために、〔逸=記録からもれる〕と記しました。今では、「逸話」の「逸」は、「逸品」などと同じく「すぐれた」という意味に解釈されているものと考えられます。

『三国 第六版』では、このように、熟語を構成する漢字について説明を加えた項目が、全体で100項目ほどあります。熟語の意味を理解するために役立ててください。