●歌詞はこちら

https://www.google.com/search?&q=Heart+of+Glass+lyrics

曲のエピソード

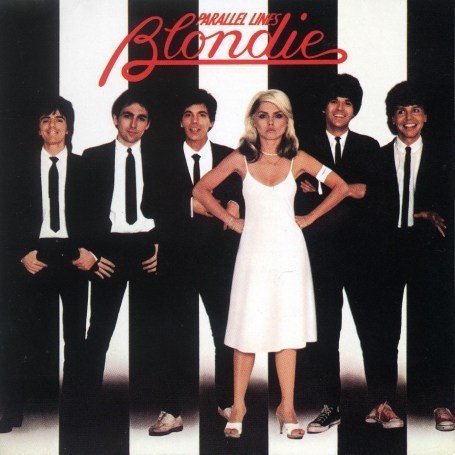

ブロンディは、アメリカのニュー・ウェイヴ・ロック界を牽引したバンドとして認識されているが、筆者に言わせれば、彼ら、もとい(中心人物のデボラ・ハリーに敬意を払うなら)彼女たちの存在は、1970年代半ば過ぎ〜1980年代初期にニューヨークにかすかに残っていたポップ・カルチャーの残り火のようなバンドだったと思う。彼女たちが本国アメリカ以上にイギリスで人気を博したのは、1970年代末に同国で勃興したスカ・ミュージックと上手くリンクしたからだとしか思えない。当時、雑貨屋(当時は“ファンシー・グッズのお店”という赤面モノの呼び方をした)では、モノトーンのグッズが溢れ返っており、ご多分に漏れず、筆者もモノトーンのノートやペンケースなどをせっせと買い集めていた。その残骸は、今も実家の子供部屋に“捨てられないゴミ”として放置してある。そしてブロンディは、間違いなくそうした時代の空気と風潮を醸し出していた。彼女たちがブレイクするきっかけとなった3rdアルバム『PARALLEL LINES(邦題:恋の平行線)』(1978)のカヴァー写真のバックがモロにモノトーン処理になっているのが、何よりの証拠である。

「Heart of Glass」(ゴールド・ディスク認定)はブロンディの3rdアルバムからの2ndシングルで、なかなか本国でヒット曲に恵まれなかった彼女たちに(イギリスでは既に数曲の大ヒット曲––全英No.2「Denis」、同No.5「Hanging On The Telephone」など––を放っていた)初の凱旋ヒット曲をもたらした。イギリス人のスカ・ミュージック愛好家が飛びついたからだろう。ただし、当初、「Heart of Glass」の評判は宜しくなかった。トンがった音楽を標榜していたブロンディにしては、大衆に迎合し過ぎる(これを英語では“sell-outもしくはselling out=大衆に媚を売る行為”という)から、というのがその理由だが、最たる要因は、同曲が“ディスコ・ナンバー”の範疇に入れられてしまったことにある。今なおトンがったオバちゃん(年齢的にはおばあちゃんに近いのだが、今でも大好きな彼女に敬意を表して、決して高齢者扱いはしない)のデボラが、何かのインタヴューで「一度ぐらいダサい曲(=ディスコ・ナンバー)をやってもいいかな、と思った」という主旨の発言をしているのを読んで、快哉を叫んだ憶えがある。彼女はダサいと思いながらこの曲を歌ったのだ。してみると、筆者が高校時代から今に至るまで“気味悪いナンバー”だと思い続けて避けて通っている、ブロンディにとっての最大ヒット曲「Call Me」(1980/全米,全英共にNo.1/ゴールド・ディスク認定)も“ダサい”と思いながら歌ったのだろうか?(同曲のダサさには本当に耳を塞ぎたくなる。もう30年以上も聴いていない)。そうだとしたら、心底、嬉しいのだが……。「Heart of Glass」がディスコ・ナンバーだとするなら、「Call Me」は“デスコ”(筆者と音楽仲間が鼻も引っ掛けないディスコ・ナンバーを呼ぶ際の符牒)に過ぎない。翻って「Heart of Glass」は、極上のディスコ・ナンバーである。なお、曲を作ったのは、デボラ本人と、彼女の長年のパートナーであるクリス・スタイン。

曲の要旨

あたしだって一度は恋をしたことぐらいあるわ。とってもステキな恋愛だった。けれど、恋愛を楽しんでいたあたしは一瞬のうちに臆病者になっちゃったの。真実の恋だと信じていたのはあたしの思い込みだったのね。以来、あたしは恋愛不信になっちゃって、恋することを避けているのよ。どうやらあたしって、純粋に恋をすると、のめり込み過ぎて頭が混乱するタイプみたい。恋愛を楽しんでいるのか有頂天になっているのか、その両方の気持ちで揺れ動いていたのよ。恋愛って複雑な感情をもたらすものなのね。あなたを失ってしまうんじゃないかと、いつも不安な気持ちに駆られているの。あなたはいつものクセで女の心を弄んでるだけなのね。あたしの心はこんなにも感じ易くてもろくなってるっていうのに……。

1979年の主な出来事

| アメリカ: | スリーマイル島の原子力発電所で大量の放射能漏れ事故が発生。 |

|---|---|

| 日本: | 携帯用小型カセットテープ・プレイヤーのWALKMANをソニーが発売。 |

| 世界: | イギリスでマーガレット・サッチャーが同国初の女性首相に任命される。 |

1979年の主なヒット曲

I Will Survive/グロリア・ゲイナー

Tragedy/ビージーズ

Hot Stuff/ドナ・サマー

My Sharona/ザ・ナック

Don’t Stop ’Til You Get Enough/マイケル・ジャクソン

Heart of Glassのキーワード&フレーズ

(a) a heart of glass

(b) mucho mistrust

(c) coulda

最近、阿呆のようにアナログ盤を買い漁っている。例えば、大学進学のため、実家を出る際に処分したR&B/ソウル・ミュージック以外のLP(1979年リリースのフリートウッド・マックの『TUSK(邦題:牙)』、1980年リリースのリンダ・ロンシュタッド『MAD LOVE(邦題:激愛)』など/いずれもUS盤LPで持っていたので、それと同じものを買い直した)、高音質の180g重量盤LP(これは、既に同じLPを持っていても余りの音の良さについつい買ってしまう)、あるいは、学生時代にLPに手が出なくてシングル盤しか買えなかった曲が収録されているLP(CDでは絶対に買わない/あれは当時の筆者が聴いていた音ではない)…etc.。今回、採り上げるブロンディは、高校時代に2枚の日本盤シングル––「Sunday Girl」(全英No.1)、そしてこの「Heart of Glass」––を持っていたのだが、バンドをやっていたクラスメイトがそれら2曲が収録されているLP『PARALLEL LINES』(全米アルバム・チャートNo.6,全英No.1)を持っていたため、それを借りて聴いた憶えがある。カセットテープには録音しなかった。筆者は分厚いヴェールで覆ったかのようなカセットテープの音が大の苦手である。そして最近、¥700という激安プライスで同アルバムのLPを中古で入手した。以来、毎日のように聴きまくっている。デボラの、時に捨て鉢で、時に感情移入タップリのヴォーカルが素晴らしい。マドンナもレディ・ガガも、どこかしらデボラから影響を受けているはず。

実は筆者がブロンディで最も愛聴した曲は先述の「Sunday Girl」である(歌詞のヒネりが面白い!)。が、やはりブロンディが本国アメリカで怨念を晴らした(?)この曲を採り上げておいた方がいいだろう、と思った。音楽に限らず、何事につけても消費大国のアメリカは、自国が産んだニュー・ウェーヴ・バンドの旗手、ブロンディの魅力に気づくのがいかにも遅過ぎた。だからなのか、彼女たちは端っから本国を相手にしていなかったフシがある。「Sunday Girl」のフランス語ヴァージョンが存在するのが、何よりの証左だろう。確かにあの頃のブロンディは、アメリカのディスコに毒されたミュージック・シーンの数歩も先を行っていたような気がする。

この「Heart of Glass」にも、英語圏以外の人々を意識したフレーズが登場する。順番が前後するが、(b)の“mucho”がそれである。スペイン語で「たくさんの、多くの、長い、大変な、大きな」という意味を持つ同単語は、英語の“mistrust(不信感)”とくっついて用いられている。例えば、“numero uno(=ナンバー・ワンの、最高の)”や“loco(=クレイジーな/語源はスペイン語の“loco=crazy”)“といった言葉がアフリカン・アメリカンの人々及びアメリカ人の一部でスラング化して用いられることもあり、スペイン語を語源とするアメリカのスラングは意外と多い。(b)に関して言えば、アメリカで1940年代に既に“many 〜, a lot of 〜”を意味するスラング的用法の形容詞として既に用いられていた。曲中、たったひとつのスペイン語を語源とするスラングだが、深読みすれば、曲を作ったデボラとクリスは、アメリカ国内に暮らすヒスパニックの人々を意識したのではないだろうか。

タイトルにもなっている(a)は、イディオムでも何でもない。が、読んで字の如く、日本語に直すなら「ガラス(細工の)心=感じ易い、壊れやすいもろい心」という意味になる。英語圏では、取り分け恋愛に対して臆病になっている人の心を指す場合が多い。(a)を他の英語に書き換えてみると––

♪a fragile heart

♪an easily-affected heart

♪a (too much) sensitive heart

となるだろうか。日本語の「ガラス細工のようにもろい」という表現に似ていて、実に興味深い。

問題は(c)である。これは、主にアフリカン・アメリカンの人々が話すいわゆるエボニクスで多用される言い回しで、解体するなら“could have+動詞の過去分詞形=実現されなかったことを表す場合の言い回し)”で、「〜していたなら〜できたのに=実際のところはそうできなかった、そうはならなかった」という意味である。(c)が登場するフレーズでは、「あたしたち、上手くやっていけたはずなのに」と歌われている。つまり、この男女は恋愛関係を上手く築けなかったということ。“could’ve”の発音とスペルが簡略化されて(崩れて、と言ってもいい)最終的にこうなった、という究極の形が(c)。これと似たようなものに、以下の言い回しがある。

●woulda=would’ve=would have

●shoulda=should’ve=should have

筆者はR&Bやラップ・ナンバーで過去に数え切れないほどそれらの言い回しを見聞きし、また、聞き取って訳してもきたが、高校時代にブロンディの「Heart of Glass」の日本盤シングルを手にした時、その意味が解らなかった。何故なら、高校時代に愛用していた5種類の英和辞典で調べても、いずれにも載っていなかったからである! よって、拙著『アフリカン・アメリカン スラング辞典』でわざわざエボニクスの一種として立項した。が、この砕けた言い回しは、アフリカン・アメリカンの人々ばかりが使うとは限らない、ということを、今から30年以上も前に「Heart of Glass」は教えてくれていたのだった。当時はインターネットもなく、調べる術[すべ]などなかった。拙著で立項したのは、そのことに対するせめてもの意趣返しである(苦笑)。

そろそろ古希に手が届こうかというデボラは、今でも絶好調に“トンがって”いる。もしかしたら、その風貌とは裏腹に、彼女は“heart of glass”の持ち主かも知れないが、もしそうだとしても、その分、彼女の魅力が増幅されるだけだ(デボラさん、可愛らしいです!)。それほど筆者は、高校時代に彼女の全てに心酔した。でき得るなら、彼女のように年齢を重ねてみたいものだ。ただし、筆者の心はガラスでできてはいないけれど。