いつもおっとりと大阪弁をしゃべっていた丹生夫人が、今日は東京弁を早口でまくし立て、見守る幸子に「何だか人柄が急に悪くなったようだ」と感じさせてしまう。なぜ今日の丹生夫人はうかうかと東京弁をしゃべって『東京人』キャラを発動させ、自分の印象を悪化させてしまったのか?――これが前回の問題であった。

この問題の答の一部は、前回の文章に出ている。

もともと丹生夫人が東京弁がうまいのは、東京人とのつき合いが多いからであり、今日、丹生夫人がことさらに東京弁で通しているのも、一緒に会話している相良という「何から何までパリパリの東京流の奥さん」につき合っていると思えるふしがあるのである。このように、私たちは会話相手のことばにつられ、引きずられるということがある。

実際、そういう幸子自身だって、後日、再び東京弁をまくし立てる丹生夫人と話していて、「いくらか東京弁に釣(つ)り込まれ」てしゃべるという場面がある(『細雪』下巻, 1947-8)。そもそも幸子という人は、洪水騒ぎの折とはいえ、隣りに住んでいるシュトルツ夫人というドイツ人に「(あなたの娘さんの学校は無事だと聞いた。)あなた安心ですね」とか「(あなたの妹さんの安否がわからないそうだが)あなたの心配、わたし分かります。わたし、あなたに同情します」とかカタコト日本語で言われて、その都度「ありがとございます」とカタコト日本語で答えてしまうぐらい、釣り込まれやすい人なのである(『細雪』中巻、1947)。

もっとも、相良夫人を交えた問題の会話では、幸子は東京弁に釣り込まれていない。むしろ「こう云う夫人の前へ出ると、何となく気が引けて、――と云うよりは、何か東京弁と云うものが浅ましいように感じられて来て、故意に使うのを差控えたくなり、却(かえ)って土地の言葉を出すようにした。」とある。

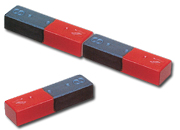

このような、相手と違った方向に行こうとする動きを、磁石のN極どうし、あるいはS極どうしが離れ合い、反発し合う様子にたとえて「反発」と呼んでおく。「反発」は、磁石のN極とS極が引き合うように相手と同じ方向に行こうとする「釣り込まれ」とは対照的ではあるが、私たちの日常のコミュニケーションには「釣り込まれ」同様、よく観察される。第8回で述べた、「相手が『姉御』キャラで来るなら、まあいいや。私もふだんは『姉御』キャラだけど、ここは『妹』キャラでいくか」というような『キャラ』かぶりを避けようとする動きも、「反発」の一つと言える。

では、幸子が釣り込まれることがあるとはいえ、反発することもある東京弁に、なぜ丹生夫人は(少なくとも描かれているかぎりでは)反発することなく、やすやすと釣り込まれるのだろうか?(さらに次回につづく)