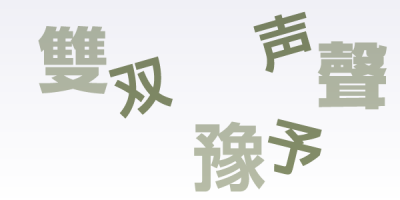

今回の改訂で追加した項目に「うねめ」があります。「采女」とは、古代を中心に宮中で天皇・皇后のそばに仕え、日常の雑役にあたった女官のこと。一方、三重県の地名にある「うねめ」は似た字の「釆女」と書きます。「采(サイ。とる。部首、木または爪)」と「釆(ハン。わける。部首、のごめ)」は別字ですが、どちらも情報機器では「うねめ」の変換候補に挙がることから、注意喚起の意味で載せることにしました。

記事中に地名が出てきたら、校閲記者は地図などの資料を用いて文字や場所を確認します。インターネットで検索しチェックすることもあるでしょう。ただし、同じ「うねめ」と読み、字が異なる「采女」と「釆女」の存在を知らなければ、誤入力を見落とすおそれがあります。ふたつの「うねめ」を知り、「采」と「釆」の違いを確認できれば、校閲の仕事としては十分。しかしながら、言葉に携わる仕事をする者としてはさらに一歩踏み込んだことができないかと考えました。

三重県四日市市には「釆女町」と「釆女が丘」があり、鈴鹿市にあるのが「釆女が丘町」。隣接する両市の地名は、雄略天皇(ワカタケルノミコト)に仕えた女官(采女)の出身がこの地域だったことに由来するといわれます。そうであれば、なぜ「采女」でなく「釆女」なのでしょうか。固有名詞だからと言ってしまえばそれまでですが、「かゆいところに手が届く!」とうたう用字用語辞典ならば、語の例示だけでは物足りず、もう少し情報が欲しいところです。

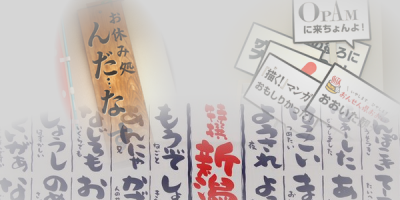

字の違いについては、既存の辞典類を見ただけでは分からなかったため、地元の資料を探してみました。奈良時代の文献まで遡った詳細な調査に基づく清水弘子さんの「〈うねめ〉のこと」(『三重の古文化 第99号』所収)によれば、本来は「采」のはずが、古くから似た「釆」と混用され、明治以降に活字表記する際に、理由ははっきりしないが公文書で「釆」のほうが採用されたのだといいます。行政では「釆」を使い、市内の標識・看板などでは「采」(旧字を含む)と「釆」が見られるとのこと(写真参照)。現在の正式な地名が「釆女」ではあっても、地元には由緒ある「采女」の表記を用いたいという思いの人が存在します。行政的な正しさと歴史的な正しさを用字用語辞典としてどう記述すればよいのか。

最終的に「釆女」には「雄略天皇に仕えた采女の出身地だったことが地名の由来だが、表記は釆女」との注を入れました。この地名を校閲するならば「釆女」が正解であったとしても、歴史的には「采女」も正しい表記であることを記録しておきたかったからです。わずか2行にすぎない説明文ですが、そんな思いを込めてみました。