岡本綺堂(1872-1939年)の「半七捕物帳」シリーズで、『講談倶楽部』昭和10年7月号に発表された「幽霊の観世物」を読んでいると次のようなくだりがありました。

お半は変死の当日、浅草観音へ参詣すると云って、朝の四ツ(午前十時)頃に家を出た。女中も連れずに出たのであるから、出先のことはよく判らないが、まず観音に参詣して、そこらで午飯(ひるめし)でも食って、奥山のあたりでも遊びあるいて、それから仁王門そばの観世物小屋へ入り込んだのであろう。その死体の発見されたのは、夕七ツ(午後四時)に近い頃であった。(2001年、光文社、『時代推理小説 半七捕物帳(五)新装版』、194頁)

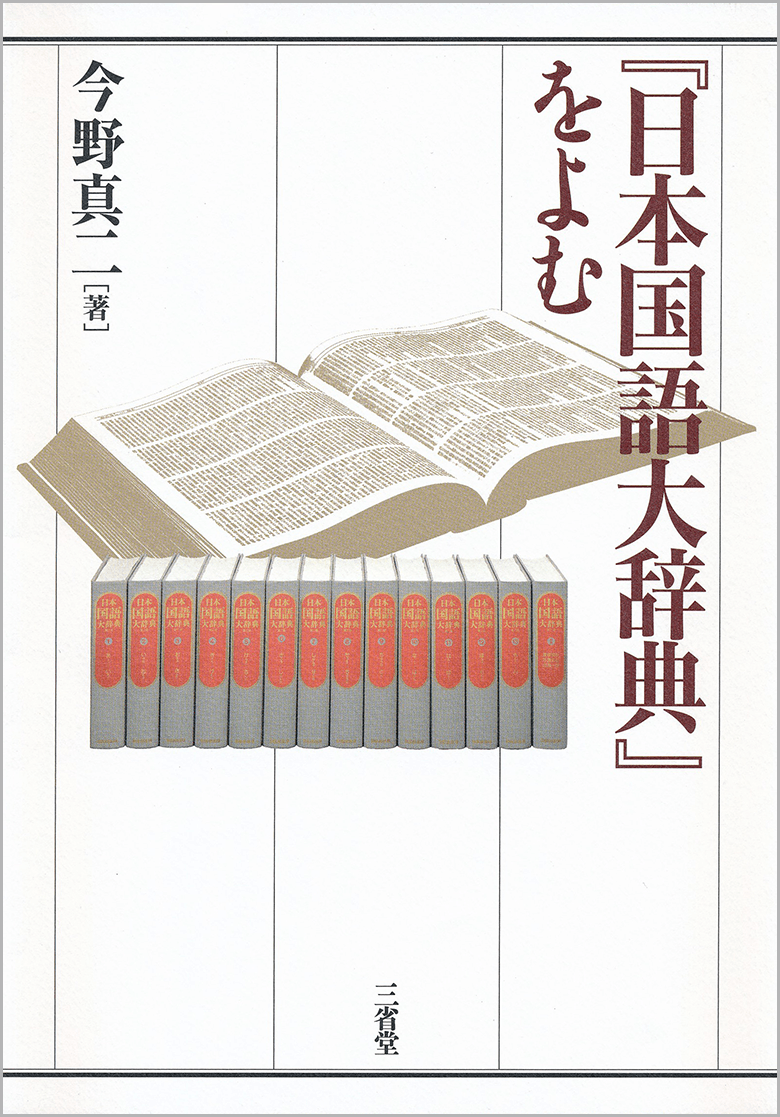

ここでは「奥山」という語が使われていますが、「浅草奥山」という形で使われることもあります。「半七捕物帳」に限らず、捕物帳の世界では浅草界隈が事件の舞台になることが少なくないので、いろいろな捕物帳に「浅草奥山」が出てきます。「浅草奥山」とあっても、ああ浅草だなぐらいに思うことが多いですし、それでさしつかえはないともいえます。しかし、ちょっと考えてみると、浅草に山はないので、この「奥山」は何だろうということになります。『日本国語大辞典』は「あさくさおくやま」を見出しにしています。

あさくさ‐おくやま【浅草奥山】東京浅草の観音堂裏手の俗称。江戸時代から見世物小屋が並び、奥山見世物と呼ばれたが、のち、多くは六区に移転。

観音堂の裏手あたりを「浅草奥山」と呼んでいたということですね。やはり浅草に山はないということですね。

さて、『日本国語大辞典』を読んでいると次のような見出しがありました。

あずかり‐やま[あづかり‥]【預山】〔名〕(1)「あずかりばやし(預林)」に同じ。(2)預かることを山の名のように表わしたしゃれことば。*黄表紙・龍宮巻〔1789〕「帰りは明石で南一片の御回向にあづかり山さ」

『日本国語大辞典』は「あずかりばやし」を「江戸時代、領主の支配下にあって、藩士または村方三役に管理保護を委託し、反対給付として雑木、下草などの採取を許した山林。藩によっては預かり主に造林を行なわせ、成木を両者で分収する場合もあった。地方によって分散山、割合山、守前山などともいう。あずかりやま」と説明しているので、「あずかりやま」は山であることになります。しかし(2)はどうでしょうか。「アヅカル(アズカル)」と言えばいいところを、「アヅカリヤマ(アズカリヤマ)」と言うということで、「ヤマ」には何も意味がないことになります。そう思って『日本国語大辞典』を調べてみると、まだまだ「山ではない山」がありました。使用例を省いて語釈のみを引用します。

ありがた‐やま【有難山】〔名〕「ありがたい」の意をしゃれていう語。意味のない「山」を添えていうしゃれの一つで、近世、主に江戸で行なわれた。また、「山」を受けて「山桜」「山猫」などと続けていうこともある。

しこため‐やま〔名〕しこたま貯(た)めることをしゃれていう語。意味のない「山」を添えていうしゃれの一つ。

ただとり‐やま【只取山】〔名〕ただで手に入れることをしゃれていう語。意味のない「山」を添えていうしゃれの一つで、主に江戸で行なわれた。只取山のほととぎす。

のみこみ‐やま【呑込山】〔名〕承知すること。引き受けること。意味のない「山」を添えてしゃれていった語で、江戸で主に用いられた。呑込山のほととぎす。

江戸時代中期頃に出版された「赤本(あかほん)」という、草双紙があります。ごく短い話で、子供向けの絵本のようなものです。その赤本に「たゞとる山のほとゝぎす」という題名で、宝永(1704-1711)頃に出版されたものがあります。題名は知っていたのですが、その意味についてはあまり考えたことがありませんでした。今回、ただのしゃれことばのようなものだということがわかり、おおげさに言えば、長年の疑問が氷解しました。

2025年1月5日から始まった、NHK大河ドラマ「べらぼう」では、蔦屋重三郎が「ありがた山の寒がらす」と言っていました。

それにしても、ただ「アリガタイ」「ノミコンダ」と言えばいいところを「アリガタヤマ」「ノミコミヤマ」と言うことがしゃれなのかどうなのか、と思わないでもありません。「シコタメヤマ」も、ほんとうに「シコタマタメル」のしゃれだとすれば、なんだか複雑なしゃれということになります。そうかと思うと、次のような見出しもありました。

あたま 掻(か)く山(やま)(閉口して「あたまを掻(か)く」を、音の類似で「天(あま)の香具山(かぐやま)」にかけていうしゃれ)閉口すること。

「閉口して頭をかく」ことを「アマノカグヤマ(天の香具山)」にかけるって?なんでそこにかけるのでしょうか。この見出しには使用例があげられていないので、「アタマカクヤマ」という言い回しがいつ頃使われたのかがわかりません。しかし、「アマノカグヤマ」をみんなが知っていなければ、かけていることがわからないはずです。しゃれ、ということからすれば、やはり江戸時代頃でしょうか。「山ではない山」をきっかけにして、いろいろなことを想像してみるのも楽しいですね。