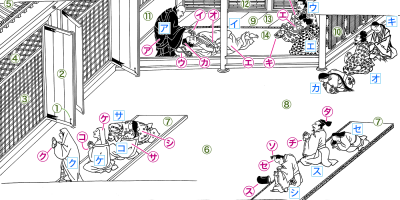

前回読んでいたくだりについて、まだ検討を終えていない点がありました。続きを見てみることにしましょう。まず、改めて現代語訳を掲げてみます。

例えば、天文学では、銀河のそばに■のようなものがある。星でもなければ世界でもなく、細かい霧斑である。これは、恒星のようになにかの役に立つものではない。つまり、このようなもの〔役に立たないものについて〕知ることが、「消極(negative)」ということである。

(ただし、■は前回掲示した図が入ります)

問題は「霧斑」でした。これはなんでしょうか。

銀河のそばにある点々状のものということで私が連想したのは、現在でいう「星雲(nebula)」です。

西先生が「百学連環」を講義した頃は、西洋流の天文学に関わる用語自体も、訳語を試行錯誤する途上にあったと思われます。あるいは江戸時代の天文学で使われた言葉との関係なども追跡すると面白そうですが、いまはその暇がありません。ただ、西先生の「霧斑」という表現を理解するのに参考になりそうな文献を二、三覗いておくことにしましょう。

一つは、エドウィン・ハッブル(1889-1953)が1936年に刊行した『銀河の世界(The realm of the nebulae)』です。「百学連環」講義の半世紀以上後の書物ですが、こんな記述が見られます。

天文用語の星雲(nebula)は、太陽系のふちの外にある天球上の恒常的な、雲のような斑点のことを表わす言葉である。これらの天体のとらえ方は頻繁に変わったが、その名前は生き残った。かつては、すべての星雲が星の集団か系であると信じられていたが、後にいくつかは、ガスや塵でできていることが明らかになった。新しい理論が発達し、いろいろな新しい名前が提案されたが、一般には生き残っていない。

(ハッブル『銀河の世界』、戎崎俊一訳、岩波文庫、1999、37-38頁)

ご覧のようにハッブルは、「星雲」を「雲のような斑点」と表現しています。西先生の「霧斑」を「霧のような斑点」と言い換えてみれば、両者が同じものを指しているように思えてこないでしょうか。

桜井邦明氏の『新版 天文学史』(ちくま学芸文庫、2007)によれば、ヨーロッパにおける星雲の研究は、18世紀末のウィリアム・ハーシェル(天王星の発見者としても知られます)やシャルル・メシエたちによる星雲のカタログ作成で本格化し、19世紀を通じて続けられ、20世紀に大天体望遠鏡ができて急速に発展したということです。

その過程では、後に星雲ではないと分類される天体も星雲に数え入れられることもあったといいますから、なにを星雲とみなすかという定義も変化してきたのでしょう。そのことは、上のハッブルの言葉からも窺えますね。

もう一つ、今度は日本で書かれたものを見てみましょう。おそらく明治末期に書かれた横山又次郎講述『天文學大意』という書物があります。

この講義がいつ行われたものなのか、同書からは不明なのですが、著者の横山又次郎(1860-1942)の生没年や表紙に見える「東京專門學校史學科第一回一學年講義」といった文言から、19世紀末頃のものではないかと推測できます。

東京専門学校とは、現在の早稲田大学の前身で、1882年(明治15年)創立、1902年(明治35年)に早稲田大学へと改称しています。また、東京専門学校の文学部に史学科が増設されたのは、1898年(明治31年)のこと。横山の講義がいつのものなのか、『早稲田大学百年史』を繙けば特定できると思われますが、読む機会に恵まれず、未確認です。

それはさておき、この本の中に「霞雲星」という項目があります。「霞雲星」という周囲を微白色の光に取り巻かれた恒星について述べた後で、こんな具合に説明が続きます。

又天ニ星霧ト稱スルモノガアル、星霧トハ矢張リ微白色ノ一小光デ、其ノ大多數ハ強力ノ望遠鏡デナケレバ見エヌノデアル、斯カル星霧ハ最強力ノ望遠鏡ヲ以テ見レバ六千以上アルノデアル、星霧は極メテ遠距離ニアル多數ノ星デアル、又星霧ノ如キモノデ多數ノ星デナク霞ノ如キモノヽミヨリナレルモノガアル、之ヲ霞點ト云フノデアル、底デ霞雲星ト星霧ト霞點トノ三者ハ一目シテハ似テ居ルモノデアルガ實際ハ相異ナルモノデアル

ここで「星霧」とは、たぶん「星雲」のことでしょう。さらに「星ではなく霞のごときもの」として「霞點」なるものが挙げられていますが、これは宇宙塵や星間ガスなどの星間物質を指しているように思われます。

この説明では、西先生の「霧斑」にも通じる「星霧」という表現が見えますね。およそ以上のことから、「霧斑」とは「星雲」のことではなかろうかと推測したのでした。

ただ、西先生が「こ〔霧斑〕は恒星の如き用を助くるものにあらされは」というふうに、霧斑を恒星とは別のものと捉えているところを考えると、「霧斑」が「霞點」と同じものを指している可能性も否めません。当時、星雲の正体をどのように捉えていたかということも関わってくるはずですが、「百学連環」の講義記録の範囲では、そのことは分かりませんでした。

いずれにしても、天体を表現するために「雲」「霧」「霞」といった気象用語が流用されるのは、面白いことだと思います。

さて、「霧斑」という謎の言葉をめぐって穿鑿して参りました。といっても、ここで重要なことは「霧斑」の正体そのものではありません。西先生は、positive result と negative result の違いを説明するために、「恒星」と「霧斑」を対照させているのでした。「霧斑」というものは、恒星と違ってなんの役に立つか分からない。そういうものを知ることが「消極(negative)」ということだというわけです。

negative について、まだ腑に落ちたとは言えません。この話題については、もう少し説明が続きますので、次回、続けて見てゆくことにしましょう。