前回に続いて漢籍からの引用が続きます。漢文がそのまま引用されている箇所は、下の現代語訳に示した読み下し文をご覧になってから見直すと、馴染みやすくなるかもしれません。こんな具合です。

孟子曰ク居天下之廣居、立天下之正位、行天下之大道、得志與民由之、不得志獨行其道、富貴不能淫、貧賤不能移、威武不能屈、此之謂大丈夫、との語の如く、其眞理を得るときは天下の高位高官に昇り、天下の政權を執るも何そ恐るゝことあらん。富貴何そ心を淫たすことを得ん。貧賤何そ心を移すことを得む。威武爭テか心を挫くことを得んや。是卽ち眞理を得るにありて、其元たる行大道にあり。其大道卽ち眞理なり。

(「百學連環」第40段落第22文~第27文)

一旦ここで区切りましょう。上記のうち、「淫たす」には「ミ」とルビが振ってあります。では、現代語に訳してみます。漢文の部分は、一旦読み下し文に移してあります(小林勝人訳注の『孟子』岩波文庫版に拠ります)。

孟子はこう言っている。「天下の広居に居り、天下の正位に立ち、天下の大道を行い、志を得れば民と之に由り、志を得ざれば独り其の道を行い、富貴も〔其の心を〕淫す能わず、貧賤も〔其の節を〕移うる能わず、威武も〔其の志を〕挫く能わざる、此れをこれ大丈夫と謂う」と。このように、真理を得たなら、天下の高位高官に昇って天下の政権を執ったとしても、恐れることはなにもない。富や地位によって心が乱されてしまうこともない。貧しく身分が低いとしても心変わりしてしまうこともない。権力や武力の争いで志を挫かれることもない。つまり、真理を得るに際して、その元である行いが、正しい道にあるからだ。その正しい道こそが、要するに真理なのである。

ご覧のように『孟子』からの引用です。これは、「滕文公章句下」に見える一節で、「大丈夫」とはどういう人物かという議論がなされているくだり。その文脈を少し覗いておきましょう。

景春という人が、大丈夫というのは、その人がひとたび怒ると諸侯が恐れをなし、その人が安居していれば平穏になる、そんな人のことではないかと問いかけます。これに対して孟子は、そうじゃないだろうと、本当の大丈夫とはどういう人物であるかを説くわけです。

上の現代語訳では読み下し文にした箇所を、やはり小林勝人氏の訳文によって、いまいちど眺めてみます(一部、漢字をかなに開いて引用しています)。

まことの大丈夫とは、いわば、仁という天下の広い住居におり、礼という天下の正しい位置にたち、義という天下の大道を行なうもので、志を得て世に用いられ〔卿・大夫ともな〕れば、天下の人民とともにこの正しい道を行ない、志を得ないで民間におるときには、自分ひとりでこの道を行ない、いかなる富貴〔で誘惑して〕もその心をとろかし乱すことはできず、いかなる貧賤〔で責め苦しめて〕もその操を変えさすことはできず、いかなる威光や武力〔で圧迫して〕もその志を枉げさすことはできぬ。こういう人こそ、まことの大丈夫というものである。

(『孟子』、小林勝人訳注、岩波文庫、下巻、p.233)

以上を要約すれば、大丈夫とは、富や地位に惑わされたりせず、権威や武力に屈したりせず、正しい道を行う人、というほどの意味になりましょうか。たしかに、景春の描いた大丈夫像とはまるで違っています。

さて、西先生は、『孟子』を漢文で引用した後で、それをもう一度丁寧に噛み砕いてみせ、最後に孟子の言う「大道」と「真理」とを結びつけています。真理を得ようと思えば、正しい道を行っていなければ得られない。だから、その正しい道こそが真理なのである、という具合です。

ここでもまた、西先生は、西洋学術における「真理」を説明するために、聴講生たちにとって、いっそう馴染みが深いであろう漢籍の知を援用し、「大道」という概念に連環させています。

この骨法は、漢籍の教養が失われて久しい現代においては、そのままでは通じないものかもしれません。いえ、漢文の読み方であれば、高校の古文漢文の時間にも習うことでしょう。しかし、ここで西先生がやってみせていることは、そういう次元のことではないのです。

ちょっと想像してみましょう。いま、西先生が居室で「百学連環」講義の準備をしているところです。手もとには帳面と筆があり、そこには真理や truth についてのメモが見えます。先生はといえば、先ほどから思案中。「さてさて、この話を皆に深く感得してもらうには、やはり彼らもよく知っておる話に譬えるにしくはないだろう。どのくだりがこれに相応しいか……お、あれだ、あれだ……」

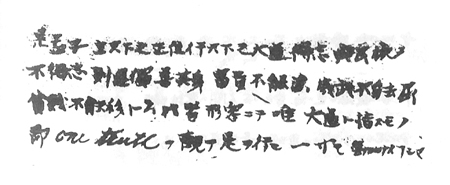

西先生は、さらさらと筆を動かし横書きで漢文をしたためます。見てみると、そこには「是孟子立天下之正位、行天下之大道……」と、先ほど私たちが読んだ文章が綴られています(図)。

この想像の場面のポイントは、「あ、あれだ」というところにあります。「この真理なるものを説明するために、漢籍から別の例を並べよう」という問題に取り組んでいる。このとき、記憶のなかから、「あ、『孟子』のあのくだりがいいぞ!」と思いつく。つまり、連想を働かせているわけです。

これは一見すると至極当たり前のことのように見えてしまうかもしれません。しかし、かつて読んだ漢籍について、いま自分が取り組んでいる問題に相応しい部分を思い出せるとは、一体どういうことでしょうか。

それは、その文章を、記憶に刻み込まれるほど繰り返し複読し、自在に思い出せるほど自家薬籠中のものにするような読み方によって、初めて可能になることだと思います。実際、江戸時代の教育方法を調べてみると、そのようにして漢籍をものにしていた様子が窺えます。

もちろん、ここに書いた西先生の脳裏での出来事は、まったくの想像です。しかし、西先生が、「たしか『孟子』のあの辺に、なにか関係する話があったな」と書物を繰ってメモを取ったのだとしても、「真理(truth)」と『孟子』を脳裏で連環させたことに違いはありません。

そして、ものを読み、解釈する際、誰の脳裏でも、こうしたことが生じていると思われます。ただ、そこに違いがあるとすれば、目の前に置いている文章を見て、そこから何を連想できるかということです。そもそも記憶のなかに連想の種がなければ、思い出すことはできません。『孟子』を読んだことがない人には、西先生のような連想はできない相談です。また、私のように通り一遍読んだことがあるだけでも、そんなふうには参りません。ここには、ものを読むということの大きな秘密が横たわっているのだと思います。