古本屋のかたわら、出版業にも進出した亀井忠一。彼ははやくから印刷に関心をよせていた。

明治21年(1888)9月、三省堂は『ウェブスター氏新刊大辞書和訳字彙』という辞書を初めて単独出版した。一方、当時のライバル大倉書店が同年1月、三省堂より8か月先駆けて『附音挿図和訳英字彙』を刊行した。両書の制作時期は重なっていたのだが、組版もまた、京橋滝山町にあった汽関社印刷所という同じ印刷所に依頼していた。

『ウェブスター氏新刊大辞書和訳字彙』(1888)

たがいに先に出版したい思いが強く、印刷所をめぐっても激しい競争がくりひろげられた。仕事を急かし、工賃をせり上げるだけではあきたらず、植字工(組版をする職人)にごちそうして懐柔策をとり、相手の進行状況を探りあった。

やがて「他社用に流用しない」という約束のもと、忠一が汽関社印刷所に製作鋳造を依頼していた三省堂用7号活字を、汽関社印刷所の経営者・島田用定が無断で大倉書店の辞書に使い、トラブルとなった。忠一は大倉書店の編集主任・島田豊に発行の延期を直談判もしたが、着手がはやくページ数も少なかった大倉書店の辞典のほうが先に刊行された。

明治21年(1888)11月、三省堂に佐分利鉄太郎[注1]が入店する。佐分利はライバル大倉書店の英語辞書の活版長(組版の職長)をつとめたひとで、当時、弱冠20歳。同年6月にいったん東京築地活版製造所に移籍した後、忠一に請われて三省堂に移籍した。忠一は、自前の印刷所をもちたかったのだ。彼は「どんな出版物でも目先の利益だけにとらわれるのではなく、良質な書物を出版したい、ていねいな仕事をしたい」と強くおもい続けてきた。

佐分利を得た忠一は、明治22年(1889)、神保町の店舗の4、5軒先に最初の印刷所をつくった。さあこれで自分たちで印刷まですべて手がけるのだと始めるが、3年後の明治25年(1892)4月10日、4200軒以上を焼いた神田の大火でうしなってしまう(この火事で、三省堂だけでなく、東京堂や冨山房など、神保町一帯が焼失した)。

明治31年(1898)11月、それまでの仮工場から、神田三崎河岸に工場を移転。それと前後して、木活字の名手・臼井という種字彫刻師を雇いいれ、絶えずこの老人に彫刻を依頼して、三省堂の独自書体「辞書用七号活字」を製作した。忠一の四男・寅雄(後の三省堂社長)はこの「辞書用七号活字」について、後に「当時としては他の追随を許さぬ立派な字母[注2]であった」といっている。

神田の大火から4、5年後には、三省堂の印刷所は、編修所とならび、出版事業を支える両輪のひとつとなっていた。出版社が印刷所、製本所を自営することはそう多くない。しかし忠一は自営の印刷工場にこだわった。彼には、「よいものは必ず、美しい」という信念があった。書物を美しく仕上げるためには、外形だけでなく、内容や印刷の美しさが大切だと考えていた。その印刷を他社にまかせていては、思いどおりの書物をつくることはむずかしい。だから自社工場が必要だった。

忠一は暇を見ては印刷所に顔を出し、工員に質問し、励ました。「最良のものをつくるためには時間と手間、金を惜しむな」が口癖で、印刷設備の改善や製品改良にかける費用は惜しまなかった。

『三省堂の百年』(三省堂、1982)には、こんなエピソードも書かれている。

三崎河岸に工場を新設してからは、忠一はほとんど毎日工場を見舞い、「むら取り」や「見本刷り」にまで細かく注意するようになり、工員を閉口させることもしばしばだった。出来栄えが気に入らぬと、何度でも得心のいくまでやり直しを命じた。極端の例では、でき上がりかけた地図の原版を、工員の目前で砕いた、との狂気じみた逸話さえ伝えられている。だが、反面、すぐれたものができると手放しで工員を賞めちぎることもした。

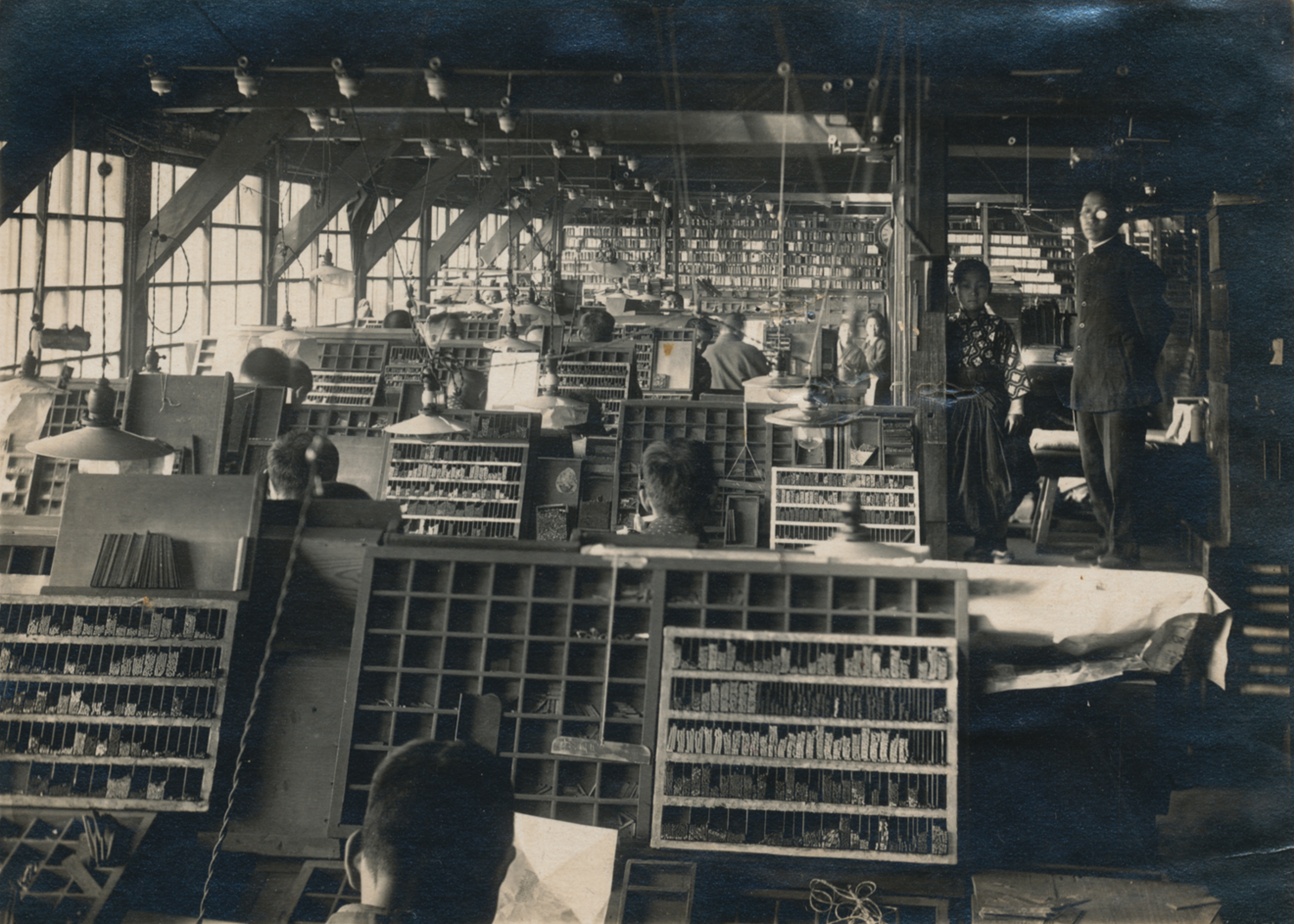

明治43年(1910)ごろ、三省堂の印刷工場には男女合わせて120人の印刷工がいたという。当時の機械設備を考えると、40人ぐらいで十分な規模であったはずで、かなり多めの人員で仕事をしていたことがわかる。

そのため、採算は度外視され、印刷工仲間では、三省堂の工場に入ることを“別荘行き”と称していたといわれる。

忠一がいかに印刷にこだわっていたかがうかがえるエピソードである。

明治31年(1898)年に設立された三崎河岸印刷所

三省堂印刷所植字部

三省堂印刷所印刷部

※写真はすべて『三省堂の百年』(三省堂、1982)より

[参考文献]

- 亀井寅雄 述/藤原楚水 筆録『三省堂を語る』(三省堂、1979)

- 『三省堂の百年』(三省堂、1982)

[注]