小動物の死の3つ目,イモリ(蠑螈)のエピソードは以下のように語られます。

(88) 自分は蠑螈を驚かして水へ入れようと思った。不器用にからだを振りながら歩く形が想われた。自分は踞(しゃが)んだまま、傍(わき)の小鞠(まり)ほどの石を取上げ、それを投げてやった。自分は別に蠑螈を狙わなかった。狙ってもとても当らないほど、狙って投げる事の下手な自分はそれが当る事などは全く考えなかった。石はこツといってから流れに落ちた。石の音と同時に蠑螈は四寸ほど横へ跳んだように見えた。蠑螈は尻尾を反らし、高く上げた。自分はどうしたのかしら、と思って見ていた。最初石が当ったとは思わなかった。蠑螈の反らした尾が自然に静かに下りて来た。すると肘を張ったようにして傾斜に堪えて、前へついていた両の前足の指が内へまくれ込むと、蠑螈は力なく前へのめってしまった。尾は全く石についた。もう動かない。蠑螈は死んでしまった。 (編集部注:ルビは実際には傍ルビ)

描写方法については以降の回で言及しますが,スローモーションのように綿密に記述されます。それまで傍観者であった語り手がはじめて死を引き起こす行為者(動作主)となってしまうところです。小さなイモリ相手に小まりほどの大きな石を投げてはいかんだろうと思いますが,語り手は頓着しません。そのせいでイモリを死なせてしまいます。三谷はこの出来事を「死の原因」ととらえました。

しかし,ここではハチとネズミの死のシーンを「死の前後」「死の直前」というふうに単純に時間軸の上でとらえてきました。ならば,イモリのエピソードを同様に時間軸上に並べてみるととどうなるでしょうか。

(88) のシーンは,生から死へと移行するまさにその瞬間をとらえています。(86) のハチと (87) のネズミのところでは語られることのなかった「死の瞬間」が,すさまじいほどの集中力をもって(しかし,いたって何気なく)描かれているのです。

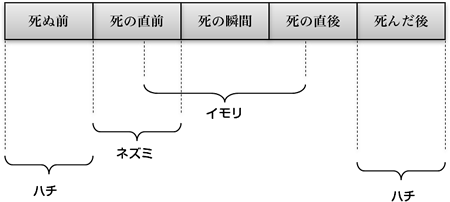

ということは,ハチのエピソードは「死の前後」,ネズミのそれは「死の直前」,そしてイモリは「死の瞬間」をそれぞれ表していることになります。つまり,生から死へと移りゆく変化の過程を3つのエピソードでほぼすべてカバーしているのです。

(やれ死んだ後だ,やれ死ぬ前だと言い立てるのは,あまり気の進むものではありませんが)図示すると次のようになります。

(89)

図では,「死の直後」のところに若干のギャップが生じています。もっとも,ネズミにしても何にしても「死の直前」に何らかの出来事を引き起こすことはできますが,「死の直後」には何の行動も起こせません。死んだ後には出来事らしい出来事が起こりにくいので,そこにギャップが生じるのも仕方ないかと思います。

このようにとらえると,「城の崎にて」は生から死へ至る一連の過程をカバーして終わるという構造を持っていることが分ります。そして,その語りの順序は,死の外側(「死の前後」)から核心(「死の瞬間」)へ,という経路をなぞります。死の周辺から中心に至って終わる,それがこの作品が内在する構造です。

小動物の死の3つのエピソードは,表面上,語り手が経験した時間的順序によって緩やかに結びつけられています。ハチの死に気づいたのは「ある朝の事」で,その後,「蜂の死骸が流され、自分の眼界から消えて間もない時」にネズミの死に際に遭遇します。そして,「そんな事があって、また暫くして」イモリの死に立ち会います。

しかし,3つのエピソードは単に時間的順序によってつなぎ合わされているのではありません。死の周辺から核心に至って終わるという,作品の主題にもかかわる記述順序によっても結びつけられています。「城の崎にて」で描かれたエピソードは,順序の動かしようのない,緊密なまとまりを持っているのです。