ところが、ポーター電信学校に納入された「The American Type Writer」には、大きな問題点がありました。薄い紙になら印字できるのですが、ぶ厚い紙には全く印字できなかったのです。「The American Type Writer」は、原稿用紙の裏を活字棒が叩き、それによって持ち上がった原稿用紙の表面がカーボン紙に当たって、原稿用紙の表面に文字が印字される、という仕掛けでした。この仕掛けでは、薄い紙には印字できても、電文書き取り用紙には印字できなかったのです。

ポーターとショールズは、この問題点を即座にデンスモアに伝えました。しかしデンスモアは、シカゴにもミルウォーキーにも出向くことができませんでした。コリー・マシン社での仕事が山積みになっていた上に、父親ジョエル(Joel Densmore)の特許出願まで手掛けていたデンスモアは、ペンシルバニア州を離れることができなかったのです。やむなくデンスモアは、「The American Type Writer」を改良して、ぶ厚い紙でも打てるように、と手紙でショールズに指示し、いくつかのアイデアを示しました。ただ、簡単には改良できないだろう、ということはデンスモアにも分かっていました。それは、印字機構そのものの変更を意味していたからです。少なくとも間接印字ではなく、活字棒が原稿用紙に直接印字するような仕掛けに、しなければなりません。

デンスモアとショールズは、ほぼ毎週のように手紙をやり取りしていたものの、「The American Type Writer」の改良は、なかなか進みませんでした。ショールズの仲間のうち、グリデンはミルウォーキーに残っていましたが、ソレーはニューヨークへと移って行ったようでした。その上ショールズは、以前に発明した『ページ番号を印字する機械』を改良し、その特許を勝手に取得(United States Patent No.91277)したりしていて、「The American Type Writer」の改良はそっちのけであるかのように、デンスモアの眼には映りました。

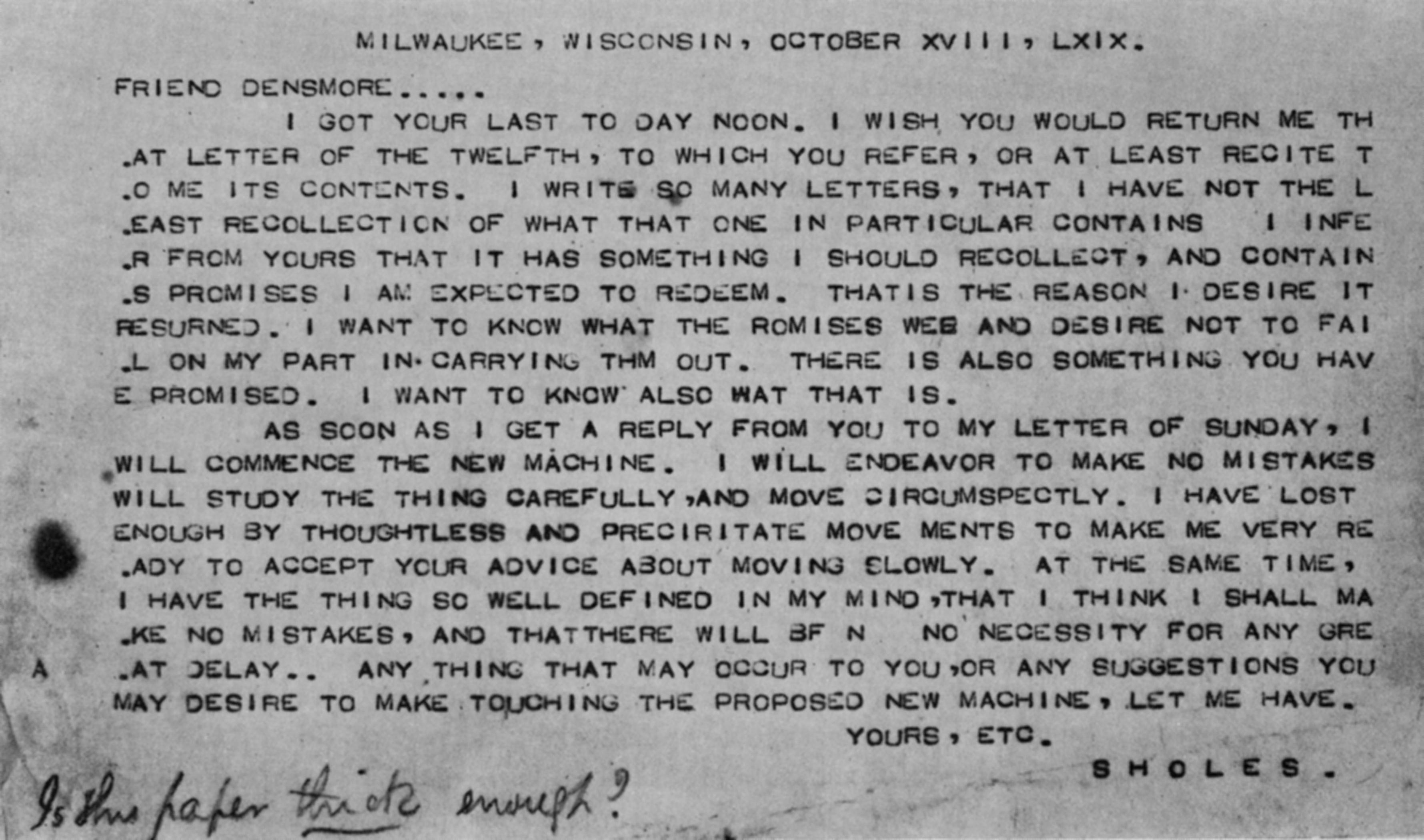

けれども、ショールズの「The American Type Writer」の改良は、かなり遅い歩みではあったものの、それでも、デンスモアの要求に応えるものへと、着実に進んでいました。1869年10月18日付けのショールズからデンスモア宛の手紙は、それを如実に示していました。この手紙に、ショールズは「Is this paper thick enough?」(この紙なら十分ぶ厚いだろう?)と、手書きで書き添えていました。紆余曲折はあったものの、どうやら必要な改良は、あらかた整ったようでした。

ショールズからデンスモア宛の手紙(1869年10月18日)

(ジェームズ・デンスモア(8)に続く)