大日本印刷からの依頼で国産ベントン彫刻機2台を完成させた津上製作所は、毎日新聞社からの注文を皮切りにこれを量産化し、一般販売を開始した。昭和24年(1949)9月20・21日の2日間で、毎日新聞社に納められた量産第1号機、2号機のお披露目となる展示会が同社大会議室でおこなわれたことは、本連載第55回でふれたとおりだ。

この展示会は、毎日新聞社内へのお披露目であると同時に、津上製作所の宣伝の場でもあり、毎日新聞社外からも人がおとずれた。来場者のひとりが、岩田母型製造所で営業部に所属していた髙内一(1927-)[注1]だった。

岩田母型製造所(以下、岩田母型)は、岩田百蔵[注2]が大正9年(1920)、兄の茂助とともに立ち上げた、母型と活字の製造販売所である。創立時の名称は、岩田活版母型製造所(現・イワタ)。個人経営として創立され、昭和22年(1947)10月23日に株式会社となった。個人経営時は敷地が130坪ぐらいだったのが、法人化にあたって設立した新工場は1000坪だったというから、規模のおおきさがうかがえる。[注3]

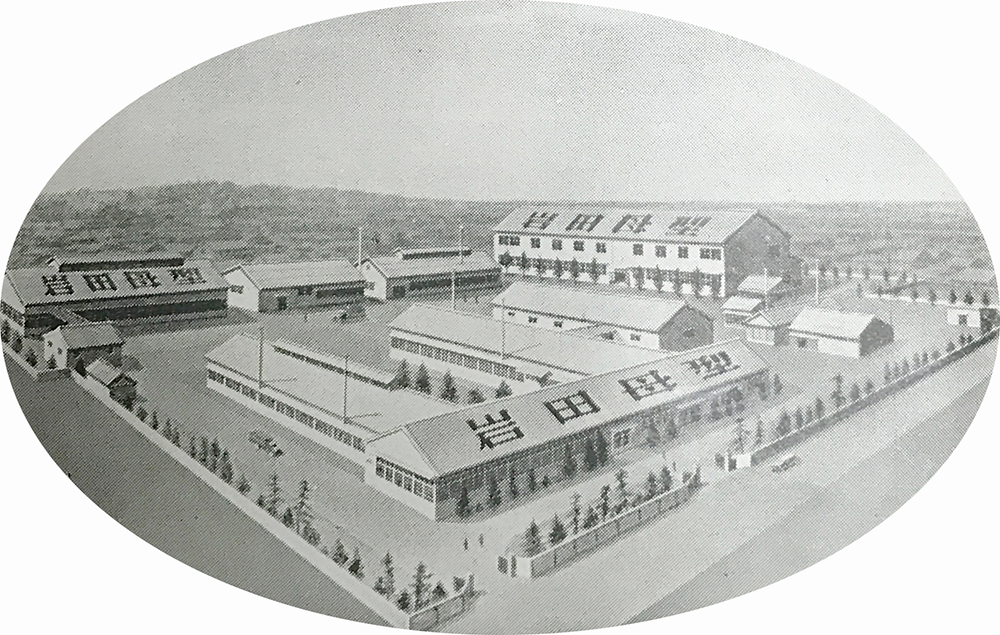

岩田母型の工場。奥の2階建ての建物の1階にベントン彫刻機が設置され、2階にはデザイン室、暗室、仮眠室などがあった(『活字母型書体標本』岩田母型製造所、1955)

岩田母型は当時、おもに電胎母型と、その母型をもちいて鋳込んだ活字を製造販売していた。毎日新聞社と岩田母型は戦前から懇意にしており、同社顧問の種字彫刻師・村瀬錦司が岩田母型法人化の際、技術顧問として取締役に就任していた(毎日新聞社顧問と兼務)。そのため、展示会開催にあたり声がかかったのである。

展示会のことを知った岩田百蔵は、当時入社2年目だった営業部の髙内に、これを見てくるように命じた。なぜ髙内だったのか。それは彼が東京高等工学校(現・芝浦工業大学)の出身だったからだ。前職の国有鉄道技術研究所では試作部に所属し、北海道のラッセル車の改造などの図面を引いていた。[注4] そんな髙内ならば、機械の見きわめに向いているだろうという判断だった。

じつは岩田百蔵は、三省堂の細谷敏治とも懇意にしていた。戦後、岩田が三省堂・今井直一に母型製造の技術指導をたのみに行ったことがあった。昭和23年(1948)前後のことだろうか。今井は細谷に「母型のつくりかたを指導してやってくれ」とつたえた。岩田母型は東京・大森にあり、細谷の自宅の近くだった。それで細谷は、出社の途中でときどき岩田母型に立ち寄っては話をしていた。

「岩田百蔵さんは、人柄のいいひとでね。岩田母型には地方の印刷所もみんな、母型をつくってくれと注文がきた。電胎母型でずいぶん儲かったんじゃないですかね。工場ちかくの自宅で、たんすにぎっしりとお札が詰まっているのを見せてもらったことがありますよ(笑)」(細谷)

細谷はベントン彫刻機の話もしていたが、岩田母型では電胎母型が好調だったため、「岩田はそのころ、ベントンを入れる気はなかった」という。[注5] しかし、毎日新聞社から展示会のことを聞いたときに岩田が興味をもったのは、細谷から話を聞いていたことも関係しているかもしれない。

毎日新聞社でおこなわれた展示会の様子が、『株式会社岩田母型製造所四十年史 岩田百蔵回顧録』[注6]に書かれている。

この展示会には沖電機が毎日新聞社の援助によって完成した遠距離操作のテレタイプも出陳されて、それぞれ実演してみせた。多くの印刷関係業者、活字業者、母型業者も参観した。

テレタイプの送受信実演も、またベントン彫刻機による母型彫刻もそのまわりには参観者の群が、幾重にも垣を築いた。(中略)ベントン彫刻機の下に置いたパターンの大きな文字の上を移動するフォローア(指示針)にしたがってマテ材に縮少(ママ)して文字が彫刻されてゆく、精巧な装置に参観者のすべてが感嘆の吐息を洩らした。しかし、大部分の観衆はただ感嘆するだけであった。その機械をただちに母型の製作に利用しようなどと考えているものはほとんどなかった。国産とはいえ、その価格が高価であることも、その原因の一つではあったけれど、従来の手彫刻で間に合っているのだからという考えが圧倒的であったのかもしれない。『株式会社岩田母型製造所四十年史 岩田百蔵回顧録1920~1960』[注7]

「高価」と書かれているベントン彫刻機の価格は、毎日新聞社の購入金額で1台100万円だった。

展示会からもどるなり、髙内は岩田百蔵に「すぐにでもベントン彫刻機を入れるべきです」と報告した。

「電胎母型のおおもととなる種字の彫刻師は、徒弟制度のもと師匠に教わり、一人前になるまでに10~15年前後の修業が必要です。あまりにも時間がかかりすぎる。しかしベントン彫刻機で彫刻をおこなうオペレーターの養成は、指導すれば1カ月ぐらいである程度彫れるようになります。これからはもう、種字を一本一本手彫りする時代ではないんじゃないかとかんがえたんです」(髙内)[注8]

これを聞いて、岩田百蔵はすぐにベントン彫刻機の導入を決め、まずは2台、津上製作所に注文した。『岩田百蔵回顧録』には、このように記録されている。

母型彫刻にはすぐれた腕をもっている人を得なくてはならない。しかし、技術の優れた人が、かならずしも、素行が正しいとはいえない。否、腕のすぐれた人ほどいわゆる名人気質で扱い難い人物が多い。一組の母型を制作するのに相当長い時日を必要とし、しかも同一人の手に依らなければならぬだけに、その間にはさまざまなトラブルの起ることが多い。岩田は過去において幾つかの苦い経験を持っている。

このように人間の技術に全面的に依存しなければならぬ母型の製作方法は、何とか改める必要のあることを痛感していた時であっただけに、岩田はパターンを忠実に模写できてしかも、細心の注意さえ怠らなければ、ほとんど熟練を必要としない。女工員でも容易に操作できるということが魅力であった。『株式会社岩田母型製造所四十年史 岩田百蔵回顧録1920~1960』[注9]

しかしあたらしい機械を入れるにあたって、岩田母型の社内はけっして満場一致の賛成ではなかった。髙内は、副社長の岩田茂助を筆頭に、種字彫刻師や電胎母型の職人から敵視された。ベントン彫刻機による彫刻母型がメインになると、彼らは仕事をうしなってしまうからだ。「髙内は金ばかり使う」と批判され、ときには、「月夜の晩ばかりじゃねえぞ」と、夜道には気をつけろという脅しをかけられた。しかし髙内は、ベントン彫刻機の導入は会社の発展に不可欠なことであると、けっしてかんがえをひるがえさなかった。[注10]

ベントン彫刻機の納品までは、半年ほどかかる。機械が到着したらすぐに母型彫刻ができるよう、準備をすすめなくてはならなかった。髙内が営業部から配置転換となってベントン研究室がもうけられ、機械と書体の両面から準備がすすめられた。

まず、パターンを制作するための原字制作だ。髙内は、機械の図面を引いたことはあっても、原字を書いたことはない。岩田母型のなかにその経験のあるひとは一人もいなかった。大日本印刷の秀英体など、よいといわれる活字をジャバラ式写真引伸機で拡大し、研究した。

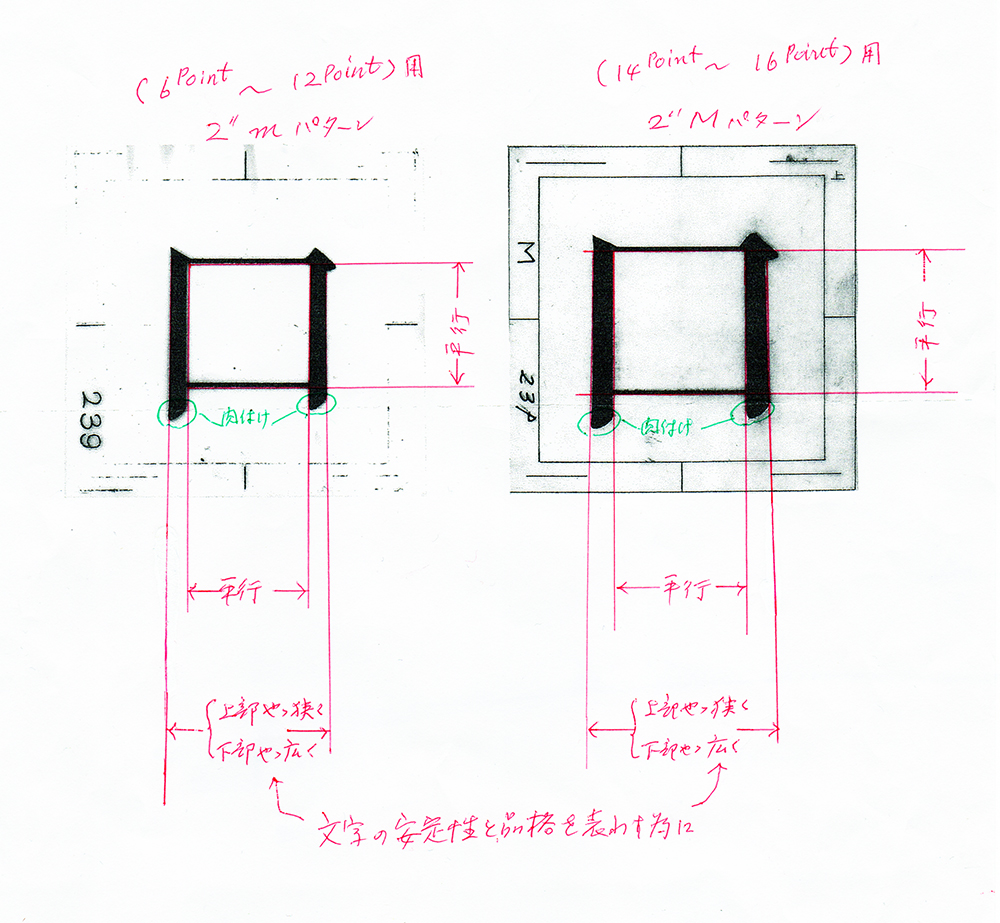

「たとえば『口』という字は、縦横2本の線の内側は水平垂直になっていますが、それぞれの線の外側に肉付けをしており、上部の線幅がやや細いのにたいし、下部はやや広くなっています。そうすることで、文字に安定性と品格が生まれるのです。(下図参照)

「口」を明朝体で書くときの線幅の調整の解説。縦横の線の内側は直線だが、外側に下に行くほどわずかに広がるよう肉づけしている(髙内一氏作成、2020年10月)

種字彫刻師はそういうことがちゃんと頭に入っているからそうやって彫るんだけど、それを言葉にして教えてくれたりはしない。だから活字を拡大して、どういう形になっているのかを見ながら、そういうコツを自分でつかむしかありませんでした」(髙内)[注11]

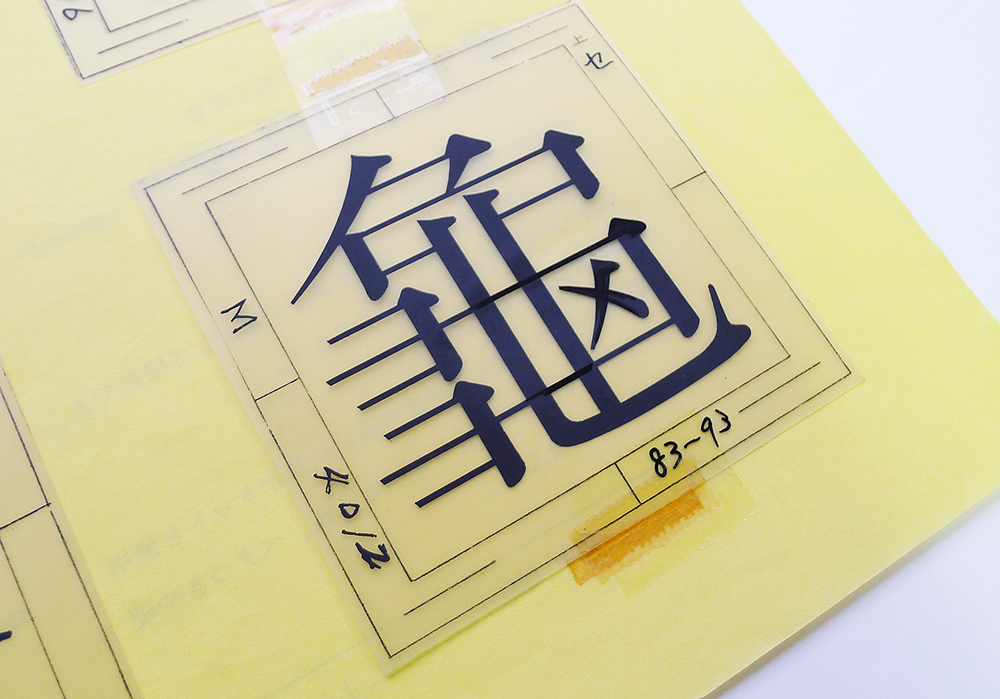

岩田明朝体の14〜16ポイント明朝用原字(岩田母型製造所、1950年代前半か/髙内一氏所蔵)

約2インチ角の方眼紙に烏口や筆で原字を書く方法については、毎日新聞社の技術部と情報交換をして把握していった。原字を書く仕事は岩田母型では「筆耕」と呼んだ。どう書けば効率的かをかんがえ、3人一組で書く方法におちついた。3人をそれぞれ「DA」「DB」「DC」という役割にわけた。

まず、種字彫刻師が彫った種字をジャバラ式写真引伸機にうつしだし、それをトレーシングペーパーに写し取って(この時点では左右逆文字)、規定の原字用紙に鉛筆で、左右正しい向きで清書する。[注12] これが「DA」。それをもとに烏口で輪郭を墨入れするのが「DB」、最後に細筆でそれを塗りつぶすのが「DC」。ひととおり終了すると「DA」にもどり、監修作業をおこなって完成となる。最初は「DC」の塗りつぶしからはじめて文字の書き方を勉強し、CからB、BからAへと格上げしていく。この3人組を最終的に5グループつくった。[注13]

岩田母型は、文字をデザインすることでは素人でした。僕と同様、工業学校出身の社員たちが原字を描いたんです。僕は工業学校時代、書道を習っていましたが、それと書体設計はどれほど関係あるか……、多少は役に立ったかな。

雪朱里『印刷・紙づくりを支えてきた34人の名工の肖像』(グラフィック社、2019)[注14]

こうして岩田母型は、昭和28年(1953)に岩田明朝体を発表した。のちに日本の新聞や書籍において6割以上のシェアを占めることになる、岩田母型の象徴となる書体である。

いっぽう機械の使い方については、ときおり津上製作所の技術営業も様子を見にきたが、なにより髙内は、津上製作所の仕様書を熟読した。

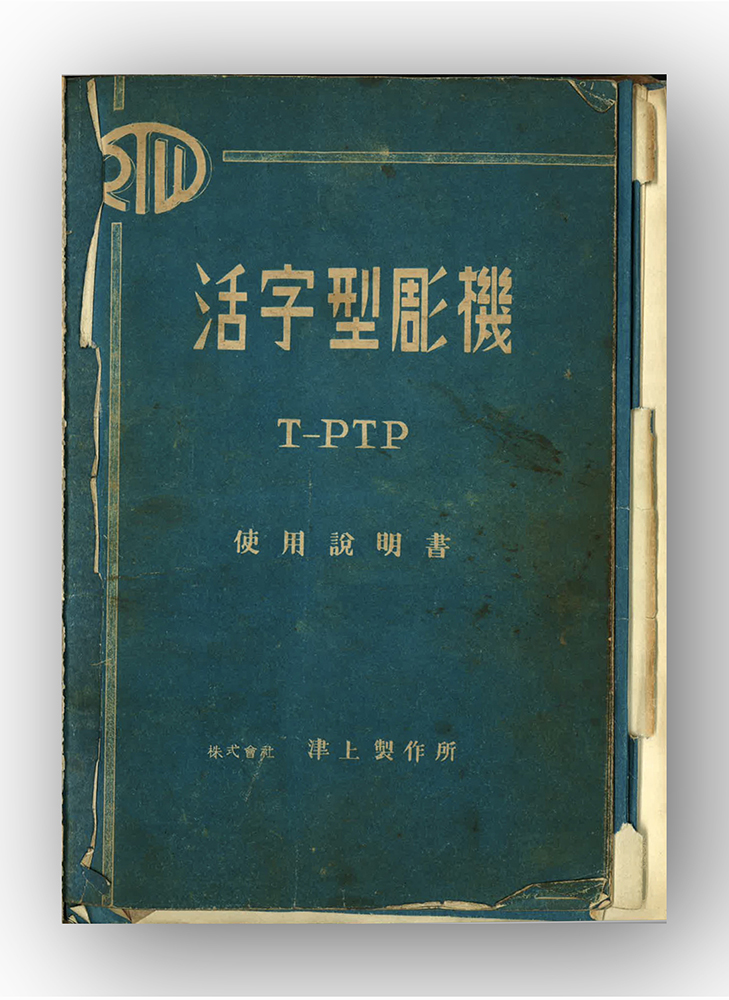

『活字型彫機使用説明書』(1949~1950年代前半か/毎日新聞社所蔵)

「それを読んでわかったのですが、津上製作所の仕様書は、われわれのような母型自体を製造販売する商売には向いていないんです。仕様書どおりだと、ベントン彫刻機1台で1日に15~20本しか母型が彫れない。津上製作所ではそれがふつうだとおもっていたんですね。しかし、商売をするには1日50本は彫れなくてはだめなんです。そのためにはどうしたらいいのかということを機械の到着前から研究しました」(髙内)[注15]

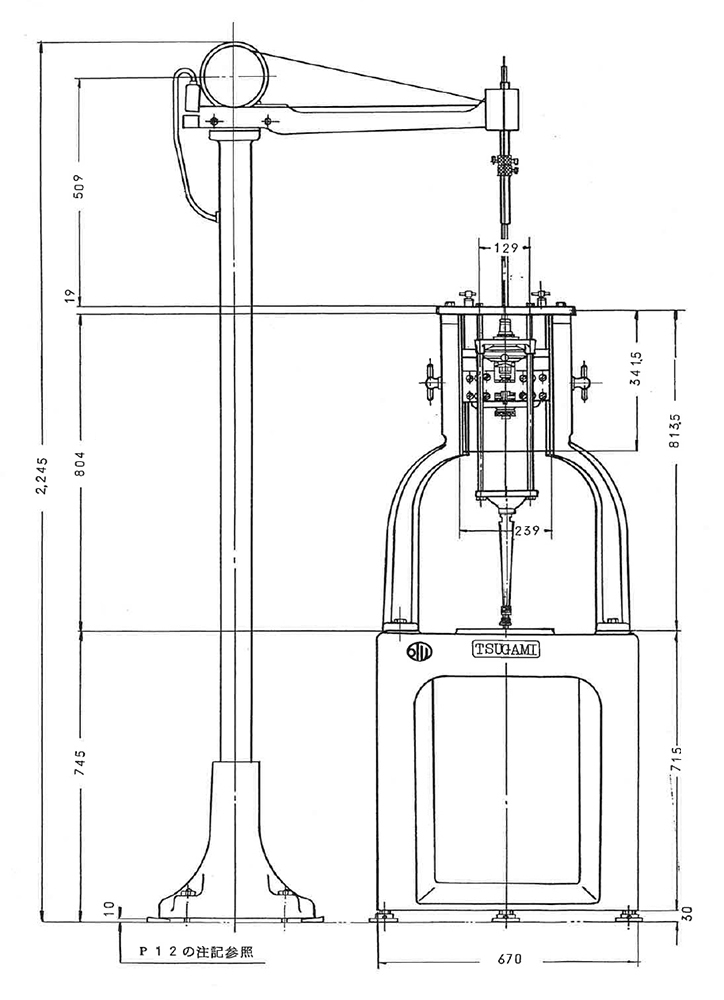

岩田母型に最初の2台のベントン彫刻機が入ったのは、昭和25年(1950)3月だ。1台85万円、高さは約2m、機械本体の重量は1台500kg、駆動モーターとポスト(支柱)も500kgあったので、合わせて約1tという重さだった。

『活字形彫機取扱説明書』(津上製作所、1968/髙内一氏蔵)

機械の使い方において髙内が見直したのは、おおきくわけて彫刻工程、カッターの研磨方法と使用方法、フォロワーの使用方法の3点だった。津上製作所の仕様書では、彫刻工程は粗彫り、中彫り、仕上げの3段階となっており、段階ごとにカッターとフォロワーの両方を取り替えることになっていた。髙内はこれを、フォロワーは取り換えずに彫る方法をかんがえた。フォロワー交換の手間はかからないが、かわりに彫刻工程は粗彫り、中彫り2回、仕上げの4段階とし、そのつどカッターを取り換えた。津上製作所のマニュアルでは刃先の形状は4段階それぞれ異なっていたが、岩田母型は仕上げ彫りのカッターとおなじ形状のカッターで彫れるようにした。[注16]

つぎの転機は昭和27年(1952)だった。図書印刷がアメリカからコットレルという大型の活版輪転印刷機を導入し、新設する沼津工場に入れること[注17]、それを機に活字をポイント制に切り替えるということで、3.5ポイントから28ポイントまで、合計20万本の母型の注文が岩田母型に入ったのだ。納期は6年後の昭和33年(1958)。岩田母型のベントン彫刻機は5台に増えていたが、しかしその5台をフル稼働したところで、6年間で20万本はとうていまにあわない。そこで図書印刷に立て替えてもらってあらたに5台を追加し、ベントン彫刻機を合計10台にした(機械の立て替え金は、母型1本あたり15円分と金額を決めて、返却した)。しかし、さらに綿密に計算すると、10台でも6年間で20万本は不可能だった。

そこで岩田母型は、作業時間を延長するため、まず彫刻部門を2部制に、さらに最終的には3部制にした。1部が朝の8時から17時、2部が17時から23時。3部は23時から午前3時までにして、会社で仮眠をとってから始発で帰宅した。これで、10台の機械で30台分の生産能力となる。最終的に、昭和36年(1961)までの9年間をかけて30万本前後の母型を完成させ、図書印刷に納品した。

岩田母型の彫刻母型は、登場するなりおおきな反響を呼んだ。昭和30年代の岩田母型の書体見本帳には、その好評ぶりがうかがえる文章が掲載されている。

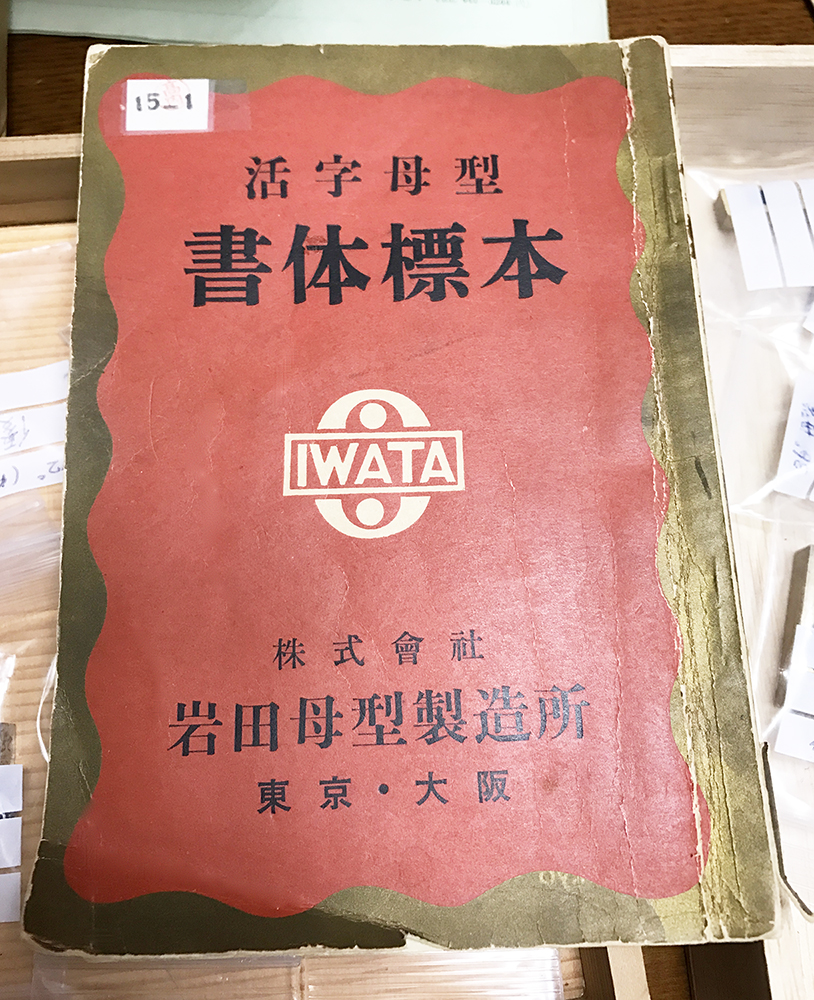

『活字母型書体標本』(岩田母型製造所、1955/髙内一氏蔵)

本社は四年前にベントン彫刻機とその原字版製作の設備をして、新母型を印刷界に提供いたしました処、俄然多大の反響を呼び、予想外の人気を集中、岩田のベントン母型なるものは、大きな賞賛を得ました。この余波は母型界と活字界に波紋は拡大して、今日ベントン彫刻母型が活版印刷界の寵児と持てはやされて、書籍雑誌出版界の印刷を風靡する盛観となりました。

『活字母型書体標本』(岩田母型製造所、1955)[注18]

岩田母型では、従来の手工業を改良進歩一日に精進して、ベントン彫刻機を率先設備し原字版の作成を、完成し新鮮味溢れる、ベントン新書体を発売いたしました処、時宜に適合してベントン活字の評判は物凄く流行をしまして、人気を集中致しましたため印刷界を刺激して、戦前より字面も八ポ中心の小型が流行する事になりました。

岩田母型のベントン母型の大流行は、我が活版印刷界に於て、同業者も次第に増加して、活字印刷と云えば知るも知らぬもベントンと指名される程、著名の存在になったのでございます。書籍雑誌及一般活字印刷物は、機械的に美しい読みよい活字になった事は、ベントン彫刻機の賜物であり文字の美しさ、均斉さは岩田母型永年にわたる、文字版下書き、文字のスタイル研究の成果であります。

『岩田母型活字書体見本』(岩田母型製造所、1959)[注19]

ベントン彫刻機による彫刻母型の製造は、岩田母型を国内随一の母型業者へと押し上げていった。

(つづく)

[参考文献]

- 『株式会社岩田母型製造所 岩田百蔵回顧録 1920(大正9年)~1960(昭和35年)』(岩田母型製造所/発行年不明)

- 『活字母型書体標本』(岩田母型製造所、1955)

- 『岩田母型活字書体見本』(岩田母型製造所、1959)

- 『印刷百科辞典』(印刷時報社、1952)

- 雪朱里『印刷・紙づくりを支えてきた34人の名工の肖像』(グラフィック社、2019)

[注]

なお、『岩田百蔵回顧録』では岩田母型が毎日新聞社の展示会に行ったのは1950年2月と記されており、筆者が髙内一へのインタビュー(2017年11月27日)で聞いた「1949年9月」と時期が食い違う。岩田母型にベントン彫刻機が最初に入った時期については両者とも「1950年3月」で一致しており、髙内自身が展示会に行ったこと、展示会のあと機械が届くまでの間、半年間で準備を進めたと話していたこと、また、展示会後すぐに注文したとしても翌月納品はむずかしいだろうという推測から、本稿では髙内説(岩田母型が行った展示会は1949年9月)を採っている。