昭和24年(1949)9月、新聞各社により構成された新聞協会工務委員会は、新聞紙面に新15段制を採用し、戦前から戦後にかけて極端にちいさくなり可読性をそこねていた本文活字をおおきくすることに決めた。組版ソフト上で自由に文字のおおきさを変更できるデジタルフォントとことなり、当時の活字による活版印刷においては、本文書体のおおきさを変えるには、使用するすべての字種を「活字というモノ」としてつくり直すことが必要だった。準備にも相応の時間がかかる。

毎日新聞社は、昭和26年(1951)1月1日から、東京、大阪、中部、西部の四本社で一斉に新活字に切り替えるべく、昭和24年(1949)末ごろから、新15段制用活字(新五号)の準備研究にとりくみはじめた。書体からすべてあたらしく、導入したばかりのベントン彫刻機で一からつくる最初の活字である。書体設計を決めるにも苦労があった。

原字制作は村瀬錦司が中心となったが、研究段階で、村瀬による「ひらがな」の原字をやりなおすことになったこともあった。『毎日新聞百年史―1872-1972』(毎日新聞社、1972)にこんな記述がある。

ここで本社における活字書体の決定の手順を記録しておきたい。活字の寸法が決定すると直ちに書体見本刷りの作成に取掛かる。まず活字の仕様度を加味し、漢字は字画の少ないものも多いものも取り混ぜ百字ぐらいの文章を作る。そしてこれに要するかなおよび漢字の種字を設計する。つぎにパターンを作り、ベントン彫刻機によって母型を彫刻する。つぎにカスチングという手回し鋳造機で種字を鋳造し、これを仕上げ、この種字から電胎母型を作る。この母型によってトムソン活字鋳造機で必要数の活字を鋳造する。この母型によって一ページ大の新段数に合わせた大組を作る。紙型鉛版の工程を経て輪転機にかけ印刷する。この印刷されたものを編集、営業、印刷の幹部に配布、検討会を開催する。種字設計関係者はこの検討会に出て意見を聞く。この検討会は読者の立場で意見を述べる。ここに出される意見はまちまちであり、必ずしも意見の一致が得られるわけではない。設計者はこれらの意見を加味してやり直す。そして再び各工程を経てつぎの見本刷りが作られ検討会を開催する。こうして、たとえそれが素人の集まりであっても、意見というものは集約されてくる。特に活字全量の三四%以上を占めるひらがなについては、慎重に検討される。この検討会が何回か行なわれた時に、時の技術部長の長谷川は設計者の村瀬に対し、ベントンのパターンを設計する前に、以前と同じようにボディーにひらがなを直刻してほしいと要求した。そしてこれは成功した。感覚的な問題であろう。そしてこの直刻されたかなは好評を得たのである。後にこれを写真的に拡大しパターンを作った。こうして前後五回の検討会によって、新十五段制に対する書体の設計方針が決定されたのである。

『毎日新聞百年史―1872-1972』(毎日新聞社、1972)[注1]

「百年史」のこの記述(同書・技術編の執筆は古川恒)について、当時、毎日新聞社技術部副部長をつとめていた古川恒は昭和44年(1969)11月8日開催の「母型に関する座談会」で、実は村瀬の字をやりなおすよう伝えてほしいと長谷川にたのんだのは自分だったと告白している。というのも、パターン用の原字を村瀬に書いてもらったものの、書かれた文字がそれまで種字として彫刻していた文字と、どうもちがうと感じたからだった。

村瀬さんは今までね、彫刻してくれた時はね非常に良かったんだけれども、ベントンで直刻するとね、どうもその思った味が出て来ない。これは大変村瀬さんに対して申し訳のないことだけれども村瀬さんにもう一ぺん彫ってもらおう、それで彫ってもらったものをですね活字にしてそれを写真に伸して、それから改めてベントンのパターンてものをそこから作ってったらいいんじゃないですかということで、(後略)

毎日新聞社「母型に関する座談会」(1969年11月8日開催)

村瀬があらためてひらがなの種字を彫刻し、それを撮影して拡大する。それをスタッフがトレースしたものを原字として、パターンをつくったというわけである。

こうした準備期間を経て、昭和25年(1950)、毎日新聞社はベントン彫刻機による新五号の母型彫刻に着手した。研究ではなく、仕事としての母型彫刻はこれがはじめての書体となった。なお、毎日新聞社の記録「ベントン導入日誌」(1949年9月12日-1951年2月22日)を見ると、昭和24年(1949)12月24日には「新五号彫刻」の文字が、また「母型に関する座談会」では昭和25年1月23日から新五号(一倍明朝)の母型彫刻に着手しているとふれられているが、『毎日新聞百年史―1872-1972』によると、〈昭和二十五年五月から現在の(筆者注:当時)十五段制の母型彫刻に着手した〉とされている。[注2]

昭和26年(1951)1月1日に毎日新聞各社でいっせいに使われはじめた新15段制活字は、ベントン彫刻機による母型でつくられた活字として、注目をあつめた。

読みやすいという点では評判は概して良好であった。しかし従来の手彫りに較べ、ひらがなに若干のアンバランスな字が目についた。そしてこれらは順次修正していった。

『毎日新聞百年史―1872-1972』(毎日新聞社、1972)[注3]

なお、毎日新聞社には昭和24年(1949)9月12日に津上製ベントン彫刻機量産第1号、第2号が納入された後、10月15日にのこりの3台が入荷。これは同年12月29日に荷解きされている。さらに昭和27年(1952)3月7日に毎日新聞社としての第6号機が、昭和28年(1953)5月4日におなじく第7号機が納入され、膨大な活字量を日々必要とする新聞印刷の現場で活躍した。

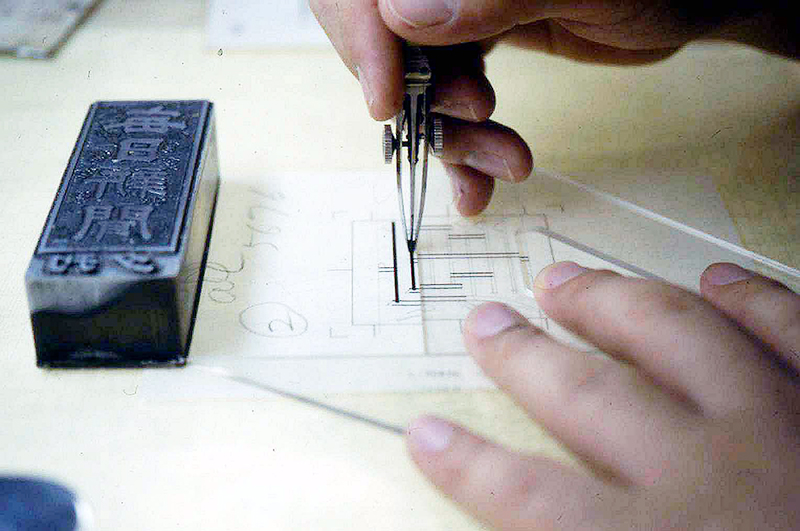

原字制作工程。烏口で墨入れしているところ(写真提供:小塚昌彦氏)

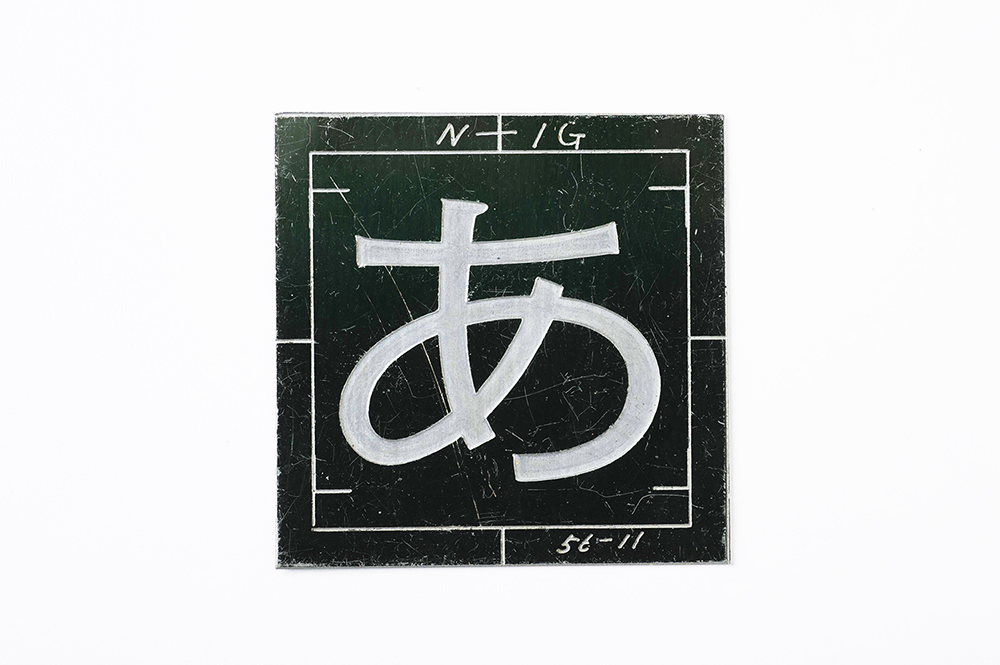

ベントン彫刻機で使用するパターン。文字部分を腐食してへこませている(写真提供:小塚昌彦氏)

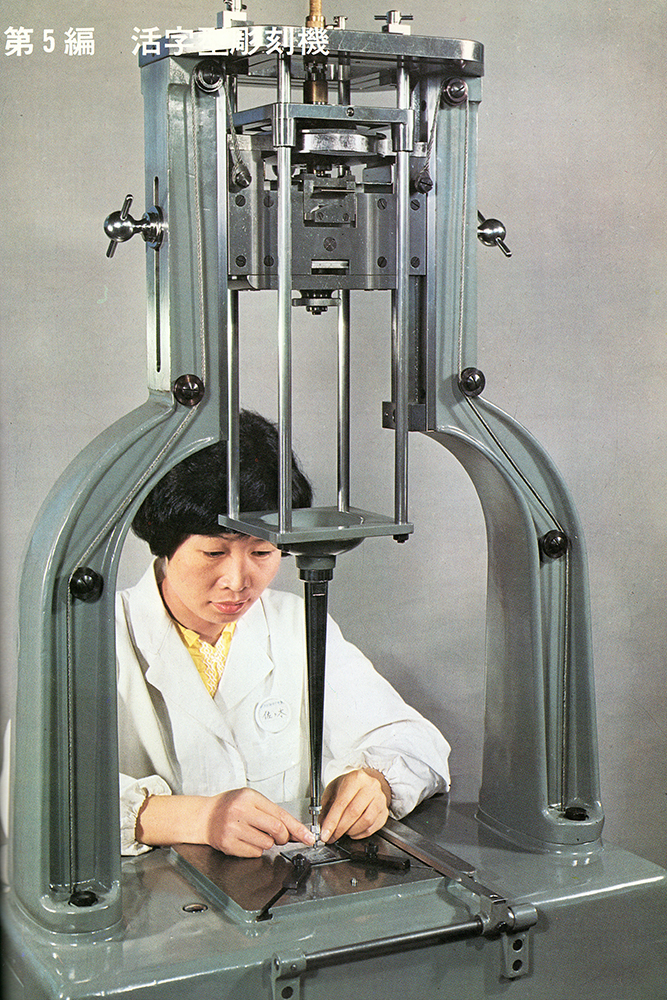

ベントン彫刻機で製作した彫刻母型(写真提供:小塚昌彦氏)

「ベントン導入日誌」を見ていると、とくに最初の1年間、津上製作所の技術者が入れ替わり立ち替わり何度も毎日新聞社を訪れ、動作確認や修理受付、メンテナンスをおこなっていることがわかる。また、大日本印刷が見学におとずれることもあり、交流が続いていたこともわかる。[注4] パントグラフ建設小委員会を立ち上げた直後に工場見学で警戒され、おもうように話が聞けなかったという三省堂の細谷敏治とは、昭和28年(1953)6月29日の朝日新聞科学欄に細谷が設立した日本マトリックスが和文パンチ母型の開発に成功したと報じられたのを見た古川が、技術部長の長谷川に命じられ、三省堂神田工場内にあった日本マトリックスをたずねて、毎日新聞社のパンチ母型への協力の約束をとりつけている。[注5]

ところで、津上製作所がベントン彫刻機の量産をかんがえ相談されたとき、毎日新聞社の古川は「だいたい200台は売れるでしょう」と答えた。実際はどうだったのだろうか。

昭和46年(1971)11月に発行された津上製作所の総合カタログ『PRECISION TSUGAMI』という本がある。A4判176ページ・上製・布クロス装のりっぱな本だ。この本に「活字型彫刻機」としてベントン彫刻機が掲載されている。そこには、〈活字母型を彫刻する機械で、昭和23年11月に開発され、以来、改良を重ね、今日までに約350台を生産し、大手新聞社を始め、著名書店、活字製造関係の各社に納入され、また中国などの各国にも多数輸出されている〉[注6]とある。古川の予想を上まわる台数が販売されたのだ。

津上製作所の綜合カタログ『PRECISION TSUGAMI』に掲載されているベントン彫刻機(津上製作所、1971)

なお、ベントン彫刻機の国産機は、大日本印刷・三省堂・津上製作所で開発されていたのとほとんど並行して凸版印刷、すこし遅れて朝日新聞社でも企画されていたと、大日本印刷鋳造課母型係の大住欣一による「ベントン型母型彫刻機設置の経過およびその後」に書きしるされている。

凸版は築地活版にあったベントンが既に入っており、之を若干改良して東邦機械に製作せしめ、朝日新聞は同社高田氏の発案で(同氏の津上製作所時代の職長が当時の不二越精機工場長となって居られたので)不二越精機で十台の試作機を製作せしめている。之とは別に岩橋氏式なるものが製作中(光電効果による自動式)なることも聞いたが、その後東邦のものは凸版に入り、不二越のものも朝日に三台入ったが不二越はその後解散し東邦の機械も他社に普及せる話をきかぬ。岩橋式についてもその後耳にしていない。ただ津上製のみ引続いて毎日、朝日、読売の三新聞社、日本タイプライター、東京機械、中川機械の三機械メーカー、岩田母型、三省堂、印刷庁(筆者注:印刷局)に設置せられるに至っている。

大住欣一「ベントン型母型彫刻機設置の経過及びその後」(大日本印刷、1951)[注7]

ここにはしるされていないが、大阪で活字・母型の製造販売をおこなっていたモトヤも、津上製のベントン彫刻機を多数導入している。[注8]

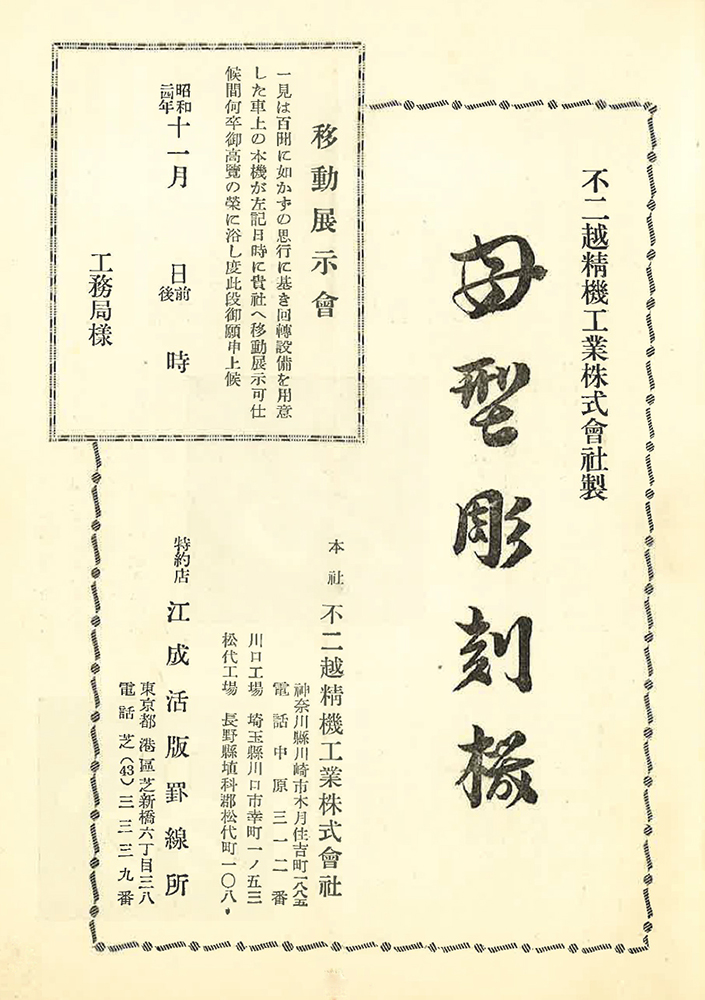

大住も書いているように、不二越精機による母型彫刻機(ベントン彫刻機)は昭和24年(1949)11月に登場し、車にのせての「移動展示会」がおこなわれた。これは毎日新聞社の「パントグラフ建設小委員会」のメンバーも見学したようで、11月14日に〈不二越製活字パントグラフ展示会見学(移動展のため、読売前にて実演の時見学〉と「ベントン導入日誌」にしるされている。[注9]

このときのパンフレットとおもわれるのが、下の写真だ。「不二越精機工業株式会社製 母型彫刻機」、「移動展示会」の文字が見られる。回転設備を用意して車上に母型彫刻機をのせ、移動しつつ実演をしたようだ。特約店は江成活版罫線所となっている。なかに掲載されている、江成活版罫線所・江成一による「本邦精機界の最高峰 不二越精機の陣容と私の使命」によれば、工作機メーカーであった不二越精機が〈終戦と共に縮小、再生産の苦難を乗り越えて蘇生第一の逸品が本機であります〉[注10]とある。津上製作所とおなじく、不二越精機も、終戦後、GHQによって工作機械の製造が禁止され、あらたな活路として、国産ベントン彫刻機の製造にのりだしたようだ。しかし残念ながら、不二越精機製のベントン彫刻機はあまり普及しなかったようである。

不二越精機工業株式会社製「母型彫刻機」移動展示会パンフレット(1949/資料提供:鈴木秀男氏)

こうして国産ベントン彫刻機は量産され、活字の現場におおきな変革をもたらしていった。

(つづく)

*

※本連載第54-56回については、元毎日新聞社 小塚昌彦氏、鈴木秀男氏に資料のご提供ならびに取材にご協力いただきました。心より感謝申し上げます。

[参考文献]

- 『毎日新聞百年史―1872-1972』(毎日新聞社、1972)

- 毎日新聞社技術部 古川恒「パンドグラフ建設に関する記録」(毎日新聞社、1949)

- 毎日新聞社「母型に関する座談会」(記録:毎日新聞社 社史編集室 古川恒、1969)

- 毎日新聞社「ベントン導入日誌」(1949年9月12日-1951年2月22日)

- 小塚昌彦『ぼくのつくった書体の話 活字と写植、そして小塚書体のデザイン』(グラフィック社、2013)

- 『PRECISION TSUGAMI』(津上製作所、1971)

- 不二越精機工業株式会社製「母型彫刻機」移動展示会パンフレット(1949)

- 『書体』(モトヤ商店、1955)

- 『印刷百科辞典』(印刷時報社、1952)

[注]