昭和24年(1949)夏に津上製作所から量産第一号のベントン彫刻機が納品されると知らされていた毎日新聞社では、同年4月に「パントグラフ建設小委員会」というチームをつくり、その受け入れ準備をすすめていた。7月、そのチームの一環として「種字教室(のちに種字研究室)」が立ち上げられた。ベントン彫刻機で母型を彫刻する際に型となるパターンの、さらにおおもととなる原字を書く部門である。いまでいう書体デザイン部門だ。[注1]

チーフは村瀬錦司(1892-1962)。村瀬は種字彫刻や木版を手がけていたひとで、読売新聞社製版部、竹久夢二の木版画の彫師を経て大正7年(1918)、内閣印刷局に入局。活字の改刻や、ベントン彫刻機用の原字制作を手がけた。その後、星製薬印刷部・図案部技師、新潮社での装丁、広告版下の作成などを経て、昭和7年(1932)、岩田母型製造所の紹介で毎日新聞社に入社し、毎日新聞活字の種字彫刻、改刻を手がけていた。[注2]〈毎日新聞の字体の綺麗さっていうのは全部村瀬さんに負うところが多い〉[注3]と古川が語っていたように、毎日新聞社の活字の礎を築いたひとである。

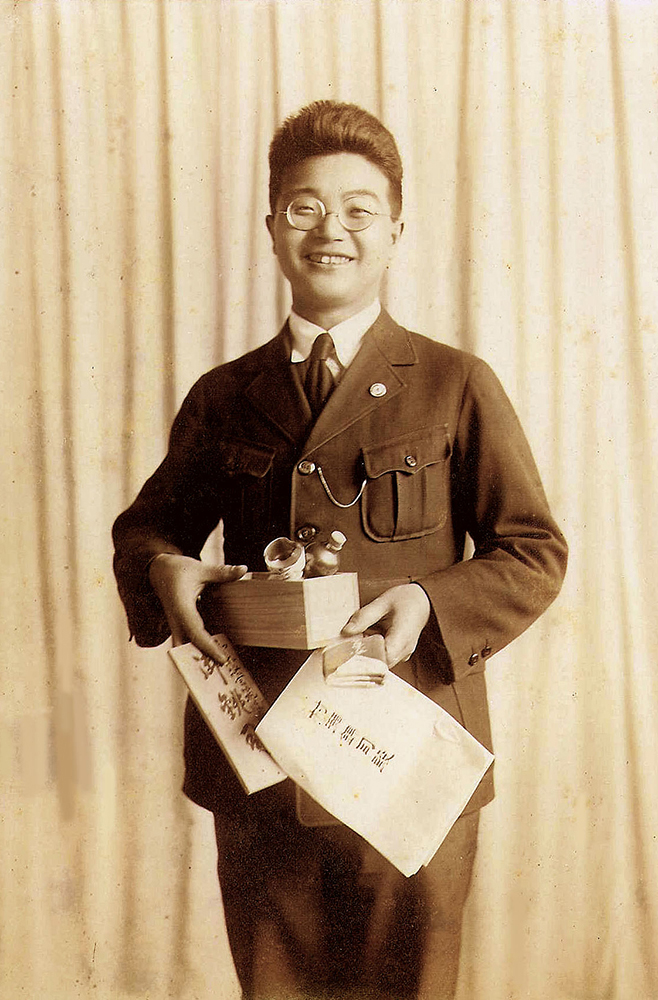

印刷局勤務時代、若き日の村瀬錦司(写真提供:小塚昌彦氏)

古川によれば、毎日新聞社がベントン彫刻機を導入すると知らせたとき、村瀬はとても喜んだという。

村瀬さんは私(筆者注:古川)にこれで私が嘱託としてずっと今までいたかいがあった。自分は彫刻よりもデザインが専門なんだ。このベントンはデザインしてそれを素人でも彫刻できる機械なんだから、今度こそ自分の腕が発揮できる。非常に有難いということを私にお話し下さいました。私共もそれを非常に期待してたわけです。

毎日新聞社「母型に関する座談会」(1969年11月8日開催)[注4]

種字とはそもそも角柱状の黄楊や金属材(鉛合金)に、活字の原寸大・左右逆字で文字を手彫りするものである。2インチ(=5.08cm)角というおおきさの紙に鉛筆でおおきく文字をスケッチし、烏口や細筆で仕上げる原字制作とは、おなじ「活字のおおもとをつくる」といっても、まったくことなる作業だ。しかし村瀬は印刷局で原字制作の経験があったため、毎日新聞社では、彼の指導のもと、数人のスタッフをあつめて原字制作にあたることになったのである。

種字は、種字彫刻師が手彫りしていた(彫刻:清水金之助氏/写真提供:小塚昌彦氏)

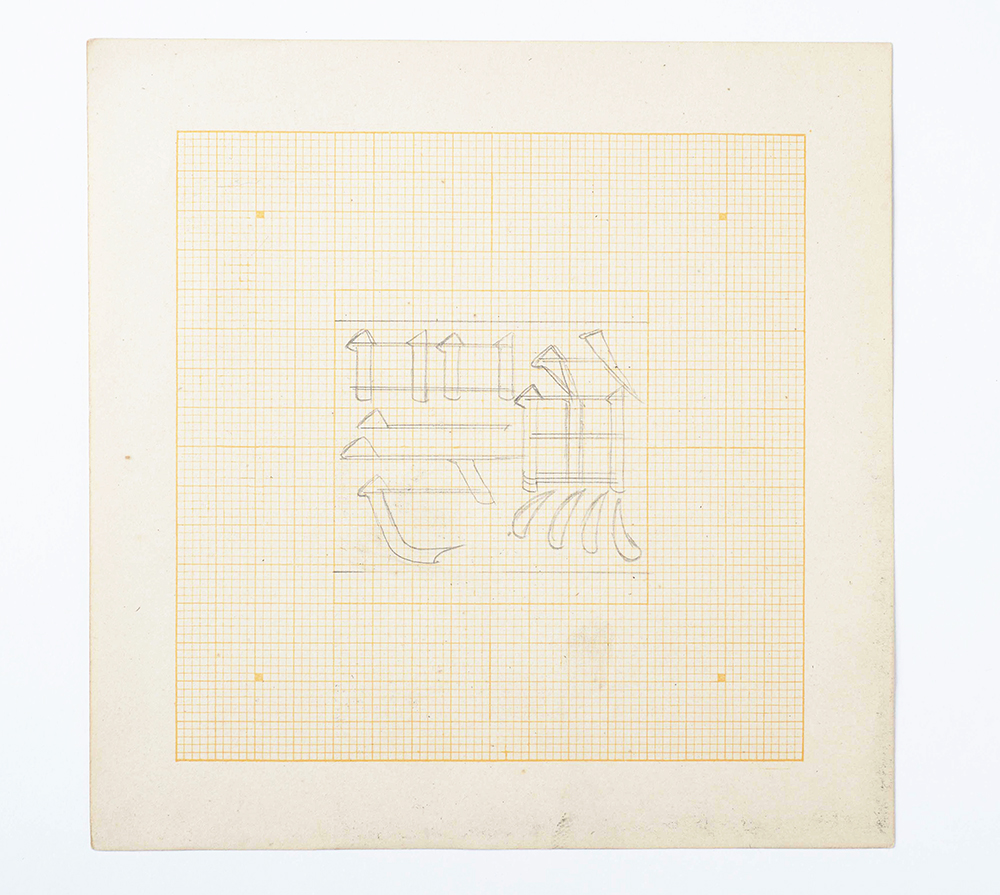

村瀬錦司による原字デッサン(鉛筆描き)。ベントン彫刻機のパターン用の原字は左右正字で2インチ角に描けばよかったが、もともと種字彫刻師だった村瀬は左右逆字で彫っていたため、原字も左右逆に描いた。スタッフがこれを左右正字にトレースし、墨入れした(写真提供:小塚昌彦氏)

毎日新聞社の活版工程機械化の中心となった技術部副部長の古川恒が〈デザインにいい人を得なけりゃいけない〉[注3]とかんがえて集めたのは、加賀谷薫、小塚昌彦、広瀬行信らだった。加賀谷は昭和23年(1948)6月に毎日新聞社東京本社に入社し、活字部母型係で電胎母型の製作にたずさわっていた、達筆で知られた人物だった。小塚は昭和22年(1947)6月、東京本社に入社。加賀谷とおなじく、活字部母型係で電胎母型の製作をおこなっていた。社内で壁新聞を制作しており、その絵心からデザインへの適性を見出された。広瀬は昭和21年(1946)1月に毎日新聞社東京本社編集局の事務課に給仕(事務補助員)として入り、その後、調査室付きでしごとをしていた。上司から「器用でまじめ」と評価されていた人物で、そのうわさを聞きつけた古川が、他の部署にとられるまえに呼んでしまおう、と声をかけた。[注6]

文字をデザインするというあたらしい部門へのさそい。当時まだ「デザイン」「レタリング」という言葉もあまりつかわれていない時代だった。[注7] 声をかけられた若いスタッフたちは、心をおどらせたにちがいない。しかし一方で、上司から念をおされた。出世コースからははずれるかもしれないぞ、ということだった。スタッフの一人だった小塚昌彦は、デザイン部門にさそわれたときのことをこう書いている。

「もし君が会社組織の中で出世昇進を望むのなら、やめておいたほうがいい。この仕事は一生かけての専門職のようなものだから。一週間あげるから、家族ともよく相談して返事をするように」と。

当時は郷里熊本まで郵便が届くのに三日ほどもかかっていたでしょうか。電話も一般には手の届くものではなかったし、母に相談するには一週間では無理でした。夜道を歩き、星空を仰ぎながら、ずいぶんと考えたことでした。しかし所詮一人で考えたところで将来が見えるはずもなく、自分の血が騒ぐように思える、望む道を行くことに決めたのです。

小塚昌彦『ぼくのつくった書体の話』(グラフィック社、2013)[注8]

加賀谷、小塚、広瀬の3人は、それぞれ決意をかため、種字研究室の一員として原字制作にたずさわることになった。前回から本稿の基礎資料のひとつとしている、昭和44年(1969)11月8日開催の毎日新聞社「母型に関する座談会」で、種字研究室の立ち上げのときの様子がくわしく語られている。

加賀谷 (前略)私が二十四年の七月にまあ村瀬錦司さん、当時そのうお師匠さんですが、そこにまあ、トレーサーのような形で弟子入りしたわけですね。でまあ当時あすこは四階ですか、旧館の四階のま、物置に以前なっていたところをようやくま捜し当ててこしらえたんですが、一応看板は麗々しく一枚看板に、「種字研究室」と書いてありまして、そこにまあ小塚君といっしょにまあ行ったわけですけれど、もうたしか今使っているセクション・ペーパー(筆者注:方眼紙)と同じなんですけれど、それにですね、デザインの枚数がかなり積んであったように記憶しております。しかしまあトレースの道具というのは一つもありませんで、まあ君等いろいろ考えて買いに行けということで、まあそれから全然知識のない者がまあ、筆とか墨とかすずりとかまあ何でもいいから高いもの買ってしまえばいいというようなことでどうも、デパートなり専門店なり買いあさったわけですが、まこのいきさつは小塚君あたりもよく知っておるんで、……

小塚 それじゃ加賀谷さんと補足しあいながら、その辺のお話したいと思うんですけれども、(中略)ともかくそういう形で今の四階の物置きへ行きまして村瀬さんにお会いして今のお話の通り……たしかあの高橋信幸さんも一緒だったですね。で大体そういう製図関係のことは高橋さんが詳しいんで、それにならって今言われたように何でも高いもんを買え(笑)……今から考えると非常にあの何ていうか良き時代だったと思うんですけれども、ますずりなんかも端渓とまではいきませんが、日本橋の三越まで行きまして紫端渓位は(笑)……これ今だに重宝していますが非常に良いものです。でそういうことでいろんな形でやってましたけれども、まあその当時(中略)調査室にいた広瀬君……たしか秋ころでしたか、だったと思うんですが時々顔を出しました。一緒に村瀬さんの話を聞きました。あるいは村瀬さんが、先ず書体を覚えなきゃいけないということで、今も残っているんですけれども、大体15cm角位、漢字の明朝体をたしかあれで五、六十枚はあったと思うんですが、それを鉛筆書きにしまして、それをお手本にして、5cm角に書けということでこういう大学ノートにですね、それぞれ三人が全部鉛筆で書いて墨入れをして見せて、……採点はしませんでしたけれども、添削していただいて……で実際にトレースをしながら書体を……あるいは明朝体の勉強をしていった、そういう経過だったわけです。それが二十四年の夏ころです。

毎日新聞社「母型に関する座談会」(1969年11月8日開催)

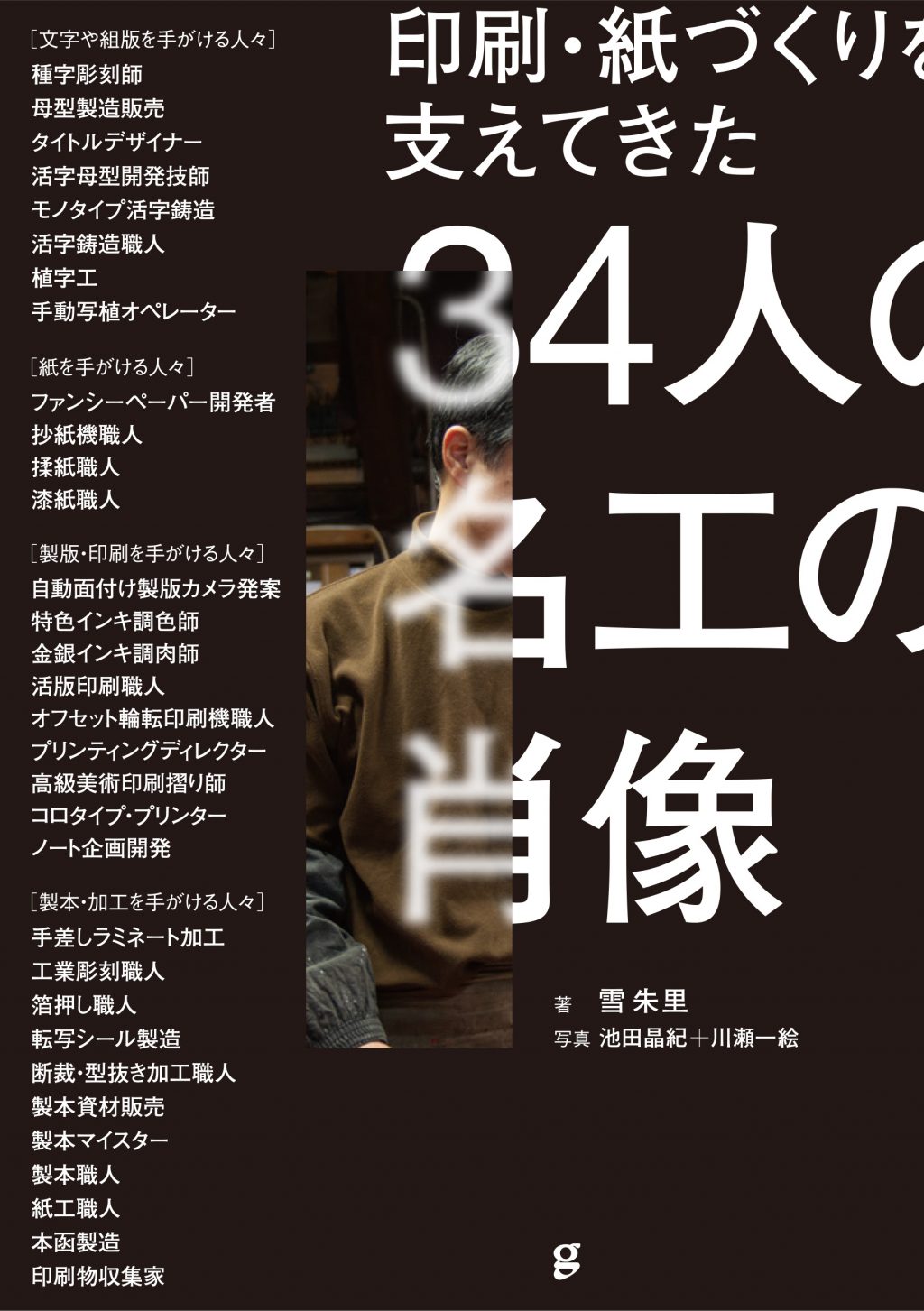

村瀬錦司が種字研究室のスタッフの勉強用につくった教本(写真左)と、スタッフ(広瀬行信)の練習ノート(写真右)(写真提供:小塚昌彦氏)

こうして原字制作の準備をすすめるなか、同昭和24年(1949)9月12日、津上製作所から2台のベントン彫刻機が届き、同社立ち会いのもと、毎日新聞社工務局長室に搬入され、梱包がとかれた(当初は7月末から8月にまず1台納品予定だったのが、実際は9月に2台納品となった)。津上製の量産機第1号、2号である。

翌9月13日、2台を仮取り付けし、部品の整理などをはじめた。塗装の不完全だった1台を直すなどしたうえで、9月19日には5階の大会議室にベントン彫刻機を移動し、試運転をおこなった。じつは津上製ベントン彫刻機のお披露目として、9月20・21日の2日間で展示会を開催することになっていたのである。[注9]

毎日新聞社で津上製作所製ベントン彫刻機 製品(量産化)第1号・2号導入記念の展示会の記念写真。昭和24年(1949)9月20日、毎日新聞社 5階会議室にて。前列左から4人目より、渡瀬亮輔工務局長、斉藤雅人局次長、村瀬錦司顧問、ほか津上製作所役員・関係者、後列左から2人目より、田辺光明、小塚昌彦、荻野高正、古川恒技術副部長、長谷川勝三郎技術部長、加賀谷薫、高橋信幸(写真提供:小塚昌彦氏)

このため毎日新聞社では、機械到着後、あわただしく準備がすすめられた。組み立てや配線などをすすめながら、展示会でなにをおこなうのか、そもそも機械はどううごかすのか、カッターの研磨はどうするのかなど、実習や試運転がおこなわれた。

そうしてむかえた9月20日の展示会。古川はこのお披露目の場で、津上製作所の技術者に、社内工務局の幹部や社員にむけて、ベントン彫刻機がどういう機械なのかをかんたんに解説してもらおうとかんがえていた。おおきな技術革新をになう機械だからだ。ところがその場で、古川の予想外のことが起きたのだ。その場にいた全員にたいして、詳細な技術講習会がおこなわれたのである。

機械導入に当って特に津上製作所の技師を招いて講習会を開催した。その最初は社内展示の時、その会で行われた。その時はたしか局の幹部ばかりでなくわれわれはもちろん機械を見に来たもの全員がその講習を受けるはめになったと記憶する。なにしろ昭和24年9月といえば朝刊はまだペラであり夕刊のない時なので、暇なもの全員が機械を見に来たという感じだった、はめになったとは妙な表現だが、実は私共の意図したのは、いわば導入に簡単な機構の説明をしてもらい、後でこの機械の関係者に講習してもらうつもりであった。ところが津上の技師はそれが講習会と思われたらしく用意された図面を掲示し、黒板に計算式を書きながら、カッターの研磨から切削に至るまで相当長時間にわたって述べられた。私共にとっては大変有益であったが、簡単な気持ちで来られた方々は度胆を抜かれた様子であった。私はその時これは困ったことになったと思った反面、何だかむずかしい恐しく精巧な機械が入るんだなという印象付けには非常によい機会になったとも考えた。

毎日新聞社「母型に関する座談会」(1969年11月8日開催)を受けて古川恒による感想

こうしたハプニングはあったものの2日間の展示会はぶじにおわり、ベントン彫刻機は別の部屋に移動した(最終的には東京本社1号館4階の元保安課宿直室が彫刻室となった[注10])。その後、社内外でいくつかの展示会に参加したようで、この直後の10月にも三越で開催の「新聞展」に彫刻母型と活字を出品している。[注11]

毎日新聞社はその後、準備研究として原字制作、機械の据えつけや使用法をふくめた母型彫刻、パターンの制作、彫刻用のマテ材やカッター材とその研磨法などの研究をおこなった。

毎日新聞社をはじめとする新聞社には、ベントン彫刻機に注目するおおきな理由があった。昭和24年(1949)9月、新聞協会内に設けられた工務委員会が、活字および段数の改正を決めたのだ。戦前から戦後にかけて、紙やインクの資源不足と統制により、新聞はペラ1枚(2ページ)だっただけでなく、かぎられた紙面にできるかぎりの情報を載せられるよう、活字サイズは限界までちいさくなっていた。たとえば毎日新聞では、サイズのもっとも小さかった昭和24年(1949)3月1日~翌25年12月31日、本文につかわれていたのはわずか縦1.93mm×横2.51mmの活字だった。[注12] 新聞協会工務委員会はこうした状況をかんがみ、〈各社とも現用活字が可読の限界を越えており、用紙事情好転を機に、活字および段数の改正の必要性を痛感していたので、活字寸法を協定して決めることに一致した〉。[注13] あたらしい活字は15字詰15段組(活字サイズは縦2.24mm×横2.79mm)。工務委員会では新15段制実施の時期を昭和25年(1950)10月以降と申し合わせたが、おおくの新聞社が全面的にこれに切り換えたのは昭和26年(1951)1月1日付からだった。[注14]

毎日新聞社は昭和24年(1949)末ごろから、新15段制用活字(新五号)の準備研究にとりくみはじめた。書体からすべてあたらしく、そしてベントン彫刻機で一からつくる最初の活字が、この「新五号」となった。

(つづく)

[参考文献]

- 『毎日新聞百年史―1872-1972』(毎日新聞社、1972)

- 毎日新聞社技術部 古川恒「パントグラフ建設に関する記録」(毎日新聞社、1949)

- 毎日新聞社「母型に関する座談会」(記録:毎日新聞社 社史編集室 古川恒、1969)

- 毎日新聞社「ベントン導入日誌」(1949年9月12日-1951年2月22日)

- 小塚昌彦『ぼくのつくった書体の話 活字と写植、そして小塚書体のデザイン』(グラフィック社、2013)

[注]