昭和23年(1948)のある日のこと。大日本印刷の依頼をうけて、日本ではじめてベントン母型彫刻機を完成させた工作機械メーカーの津上製作所(現ツガミ)は、毎日新聞社を訪ねた。詳細な日付は不明だが、おそらくは11月初旬に大日本印刷にベントン彫刻機を納入したあとのことだとおもわれる。

津上製作所から来たのは、技師長の徳川と社長室付の川上。訪問先は毎日新聞社の役員だった。川上は元毎日新聞記者であり、ベントン彫刻機のことで意見を聞きたいと訪ねてきたのだ。しかしその役員は活字分野に明るくなかったため、くわしい社員を紹介した。毎日新聞社技術部で副部長をつとめていた古川恒だった。

古川は昭和2年(1927)6月15日に東京日日新聞社(当時)に入社し、約10年間にわたり活字鋳造にたずさわったのち、輪転課を経て技術部の所属となった。戦後、モノタイプ[注1]やベントン彫刻機の導入といった活版工程の機械化に活躍したひとである。古川からの依頼で小池式ストリップ・キャスター(条片鋳造機)を開発した小池製作所の社史には、〈(前略)朝日新聞の松本(筆者注:秀四郎/出版印刷部長)、読売新聞の手島(筆者注:真/活版部長)とともに三羽ガラスと呼ばれたほど、活版工程機械化について造詣が深かった〉と書かれている。[注2]

津上製作所の相談とは、こんな内容だった。津上製作所では、大日本印刷からの依頼で、三省堂所有のアメリカン・タイプ・ファウンダース(ATF)製ベントン彫刻機をスケッチして、ベントン彫刻機をつくった。もしこの機械を量産し、販売したとしたら、日本で売れるものだろうか、と。

当時の日本では、ベントン彫刻機の実物を見たことのあるひとはすくなかったものの、戦前から印刷局、東京築地活版製造所(のちに凸版印刷へ)、三省堂がもっていたため、その機械の原理については知られていた。そこで古川は、津上製作所の問いにこう答えた。

「アメリカの活版工程機械化の過程をしらべてみると、ライノタイプ[注3]やモノタイプといった自動鋳植機が登場した際、ベントン彫刻機によって正確な母型ができて、機械化がひじょうに進んだという歴史がある。ちょうどいま日本でも、モノタイプが話題となっており、活版工程機械化に関心があつまっている。そんな折にベントン彫刻機が国産化されるということは、アメリカの歴史をかんがみても、とても意義のあることだ。われわれはひじょうに歓迎したいし、もしそういう機械が販売されれば、毎日新聞としてもすぐにでも買いたい。5台はほしいとおもいます」[注4]

毎日新聞社 のモノタイプ(写真提供:小塚昌彦氏)

「他の新聞社ではどうでしょう?」と津上製作所に聞かれると、古川はさらにこう答えた。

「ほかの新聞社のことはわからないが、いずれもほしいにちがいない。そうかんがえると、新聞関係だけでまず100台は堅いのではないか。さらに、大日本印刷が発注したことからもわかるように、一般の印刷会社もほしいだろう。くわしくはわからないが、これもまあ100台ぐらいではないだろうか。つまり、合計200台ぐらいは売れるのではないですか」[注5]

これは津上製作所にとって、おどろくべき数字だった。一度社に戻りしらべたところ、毎日新聞社で聞いたことはどうやら本当らしいとの結論にいたり、ベントン彫刻機を量産して一般販売することにきめた。

津上製作所は測定機器で世界有数のメーカーだったが、ちょうどこのころはGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)により工作機械製造禁止令が発令され、それまでつくっていたような機械がつくれなくなっていた時期だった。同社の沿革をみると、昭和21年(1946)6月から〈研削盤、転造盤、ミシンの生産を始める(工作機械製造禁止令発令)〉[注6]と書かれている(工作機械製造禁止令は昭和25年までつづいた)。このため、あらたな製品を模索していたものとかんがえられる。

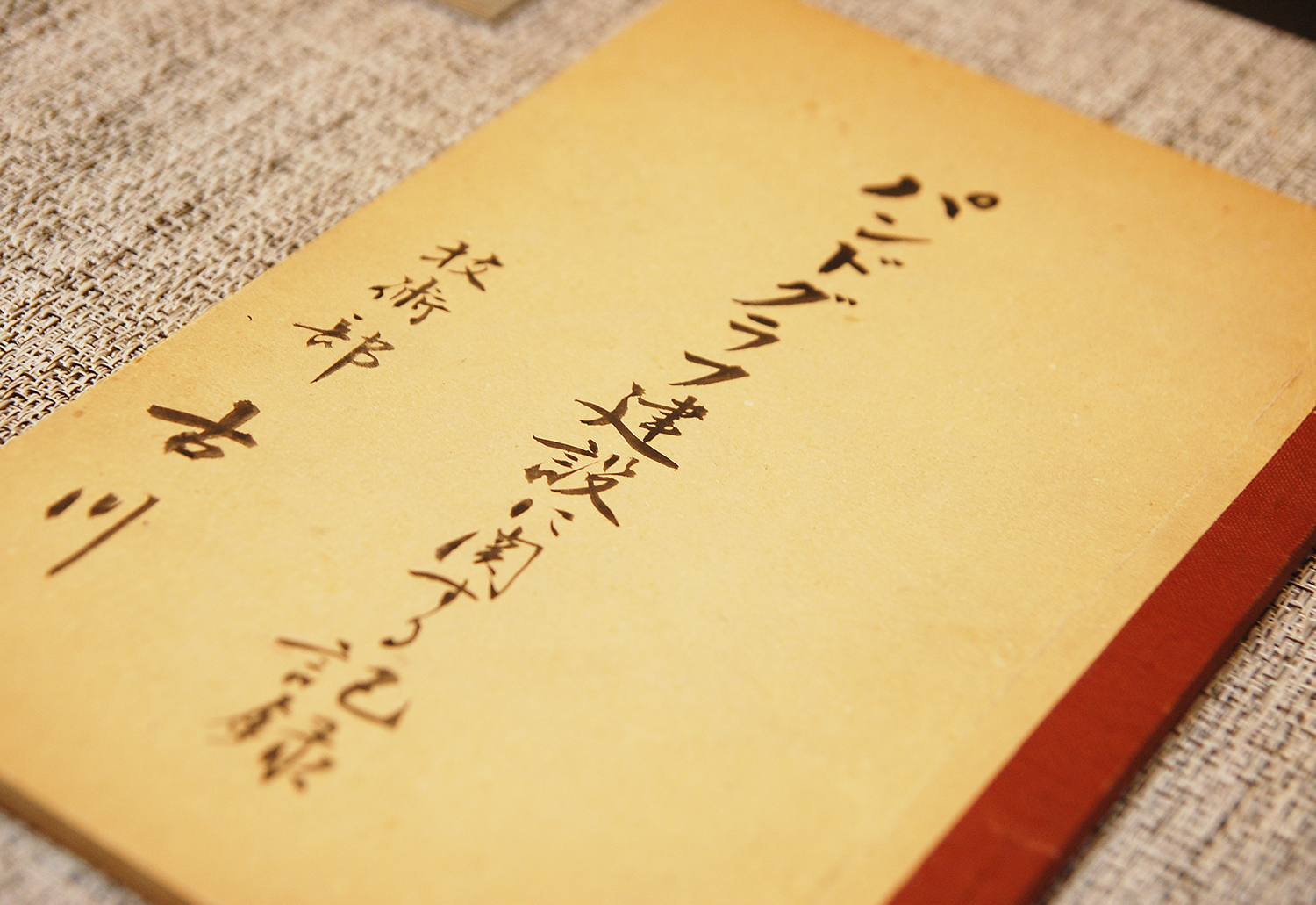

津上製作所が製品化(量産化)を決めたと聞いた古川は、すぐに上司に購入を申請し、毎日新聞社としてさっそく5台を発注した。さらに毎日新聞社は、ベントン彫刻機をむかえいれる準備にとりかかった。まず昭和24年(1949)3月30日、社内に「パントグラフ建設小委員会」という〈奇妙な名前のチーム〉[注7]をたちあげた。「ベントン彫刻機」でなく「パントグラフ」としたことについて、古川による「パンドグラフ建設に関する記録」(1949)[注8]に〈津上製作所の特殊事情によりベントン彫刻機の名称を用いず、パントグラフなる用語を用いる事〉としるされている。特殊事情とはおそらく、オリジナル機の開発元であるATFへの配慮だろう。パントグラフ建設小委員会では、工務局次長の齋藤が委員長、技術部長の長谷川が副委員長を、古川は幹事をつとめた。

毎日新聞社技術部・古川恒がベントン彫刻機導入までの記録を綴った「パンドグラフ建設に関する記録」(1949)

毎日新聞社にとって、ベントン彫刻機の導入は、日本にまだ数台しかないあたらしい機械を入れる、おおきな技術革新だった。はじめての経験ばかりで、どうやってものをつくっていけばよいのかわからない状態で仕事を進めなくてはならない。パントグラフ建設小委員会を3月30日に立ち上げた古川は翌4月1日、委員会のメンバーと5人で、ベントン彫刻機活用の先駆者である三省堂の見学にむかった。古川は見学の場で、その意図をこう説明した。[注9]

自由競争に備え新聞の印刷美を要求されるとき原料の制限による紙インキ等の制約を受け、結局活字の質の向上が問題になり、詰まるところは母型の問題になって来る。三省堂は世界的にも有名な優良印刷をされているところで、殊にその書体と優秀な母型には我々の学ぶところが非常に多いので、見学させていただきたい。

古川恒「パンドグラフ建設に関する記録」(毎日新聞社、1949)

昭和24年(1949)は戦前からつづく用紙統制によって、新聞は朝刊わずか2ページ、つまりペラ1枚の時代だった。夕刊もない。昭和16年(1941)11月から用紙統制が解除される昭和26年(1951)1月1日前まで、6年2カ月にもわたり、新聞はペラの時代がつづいていた。[注10]そうした紙やインキの制約のなか、けっきょく大事なのは活字の質の向上であり、それはつまり、質の高い母型がもとめられているのだと、古川はかんがえていた。

三省堂の印刷工場(神田工場)見学は、植字・鋳造・鉛版・製本・ベントン彫刻機の順におこなわれた。古川は鋳造現場で、スケールつきの顕微鏡で活字の寄り引きを数字的に決定しているのを見て、〈さすがにベントン彫刻母型を使用することによって優れる神経を示すものとして感嘆〉[注11]している。

さて、いよいよベントン彫刻機の見学だ。ベントンの案内役は、三省堂・細谷敏治だった。細谷から約30分にわたる説明を受けたが、細谷は毎日新聞社の一行にたいし多少の警戒を見せたため、〈必ずしも期待した成果は得られなかった〉[注12]。しかしいくつかわかったことを、古川は記録している。たとえば、下記のようなことだ。

方眼紙は三省堂製の吋(筆者注:インチ)二十等分のものを使用している事。原字の設計は右方眼紙に鉛筆にて定規を用い書いている事。亜鉛版の焼付のためには右の方眼紙に鉛筆書きせるものをトレーシングペーパーにトレースする事。パターンは正確に心を出すために左図の如きトンボを入れる事。パターンは別に錆止めの如き処置を講じていない事。パターンは8P(筆者注:ポイント)9Pの如きは共通に使用し6P、12Pの如きは共用し得ない事。カッターの材料はハイス、炭素鋼を使用し炭火にて直焼入(油)している事。個人によって好みがある事。

古川恒「パンドグラフ建設に関する記録」(毎日新聞社、1949)

三省堂の神田工場見学でおもうような収穫がえられなかった古川は、今度は津上製ベントン彫刻機導入の先達である大日本印刷に見学に行くことを決めた。次こそ実りある見学をとかんがえたのだろうか。毎日新聞社内でパターンを試作し、それを持参して見てもらうことを同1949年(昭和24)4月25日に急に決めた記録がのこっている。毎日新聞社嘱託の種字彫刻師・村瀬錦司から、できるだけの種字をもらって清刷りをとり、写真で所定の大きさに引き伸ばす。これが4月26日朝まで。一方、同日昼までに製版に依頼して、清刷りを所定の大きさに引き伸ばす。これらをもとにして、28日朝までに村瀬に版下を依頼する(活字のままではパターン用の版下が書けないので、一度活字の清刷りをパターンの大きさに引き伸ばして、パターン用の原字を書いてもらったのだろう)。この版下で29日朝までに製版でパターンをつくった。そしてそれをもって大日本印刷に見学に行ったのが、4月30日のことである。見学には、古川をふくむ4、5人で向かった。

大日本印刷に自社でつくったパターンを渡して見てもらったところ、「不完全で試練を要す」といわれてしまった。そこで古川らは見本用のパターン製作を大日本印刷に依頼した。さらに、ベントン彫刻機のフォロワーやドリル、母型のマテ材、機械の据えつけにかんすることなど、さまざまに質問し、意見を聞いて、あるていどの収穫を得ることができた。[注13]

おなじころ津上製作所から、ベントン彫刻機は7月末から8月にまずは1台入荷予定と連絡があり、社内で彫刻室にふさわしい場所の選定を6月中におこなった。自然採光ができること、機械の震動の影響を受けないことなど、いくつかの条件が示されたなかで、〈外来者に対し目立たない事〉[注14]という条件もふくまれていた。

そして、もうひとつ重要な準備が「ひと」である。古川は、ベントン彫刻機であたらしく母型をつくるにあたって、〈デザインにいい人を得なけりゃいけない〉[注15]とかんがえた。デザインの指導をするのは、種字彫刻師の村瀬錦司。村瀬は前職の印刷局時代、ベントン彫刻機の原字制作を手がけたことがあった。問題は、その下につくスタッフだった。そもそもが毎日新聞社で「紙に原字を書く」という作業をするのがはじめてなのだ。経験のあるスタッフは、もちろんだれもいなかった。

(つづく)

[参考文献]

- 『毎日新聞百年史―1872-1972』(毎日新聞社、1972)

- 毎日新聞社技術部 古川恒「パンドグラフ建設に関する記録」(毎日新聞社、1949)

- 毎日新聞社「母型に関する座談会」(記録:毎日新聞社 社史編集室 古川恒、1969)

- 『活字文化の礎を担う 小池製作所の歩み』(小池製作所、1985)

[注]

https://www.tsugami.co.jp/company/history/