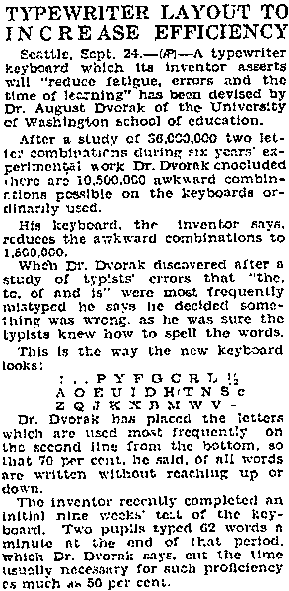

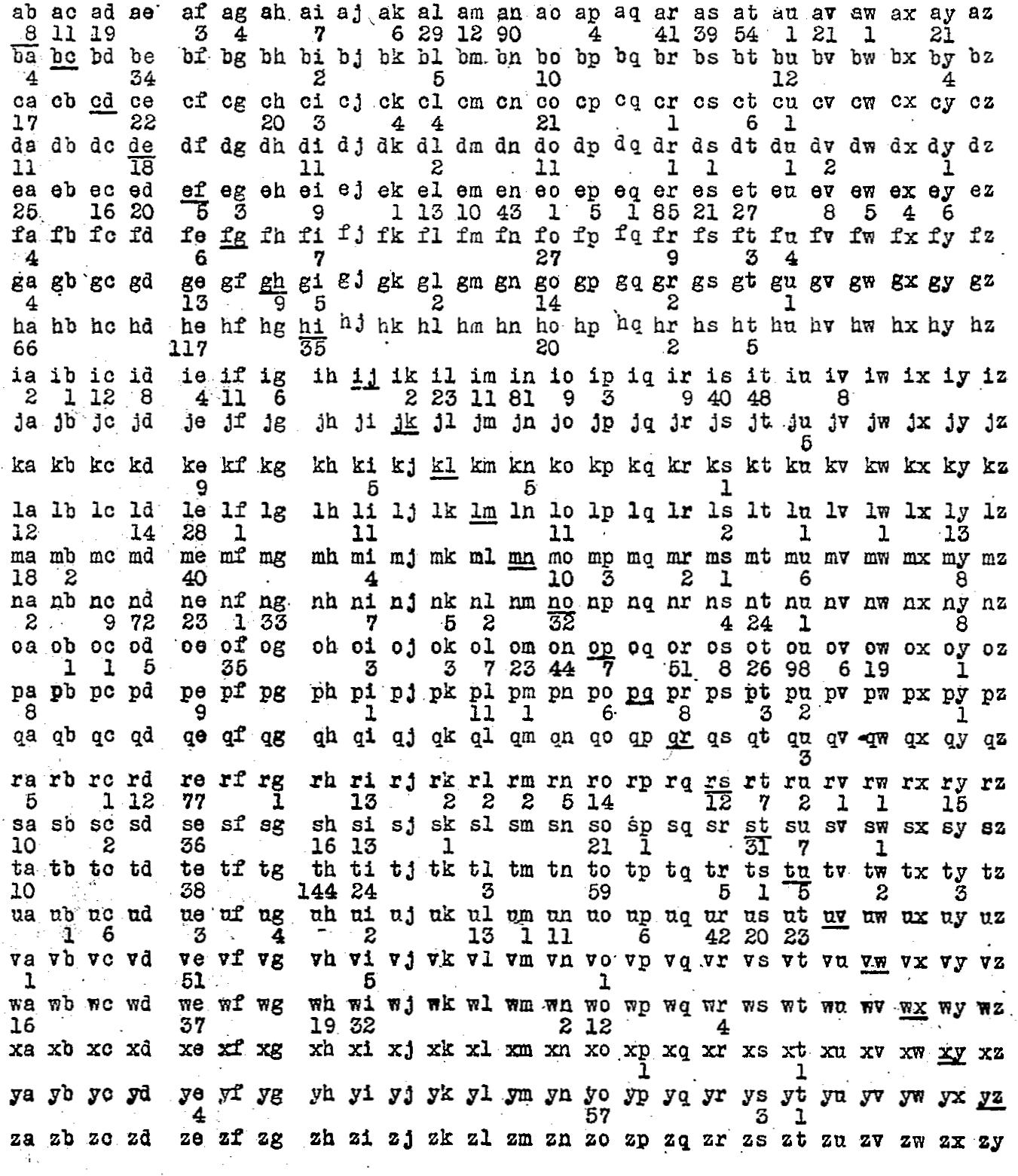

1932年9月24日付のシアトル発AP電は、奇妙なキー配列を掲載していました。上段から順にPYFGCRL・AOEUIDHTNS・ZQJKXBMWVと並んだこのキー配列は、ドボラックとディーリーが、4ヶ月前の5月21日に、アメリカ特許を出願したキー配列でした。このキー配列を使えば、使用頻度の高い英単語のうち70%は、AOEUIDHTNSの段だけで打つことができる、というのが、彼らの主張でした。さらに、このキー配列では、タッチタイピングにおいて、同じ指で続けてキーを打つことは極めて少ない、とも主張していました。すなわち、英単語中で連続する2文字の出現頻度を調査し、頻度の高い2文字が別の指になるように、キーを配置したというのです。

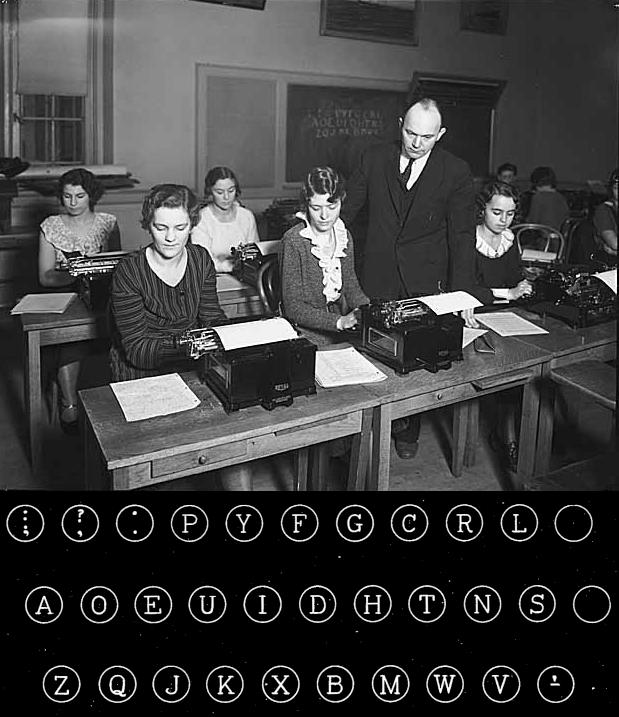

ドボラックとディーリーが準備した出現頻度表では、「er」+「re」が162で、最も高い頻度となっていました。そこで彼らのキー配列では、左手中指に「E」、右手薬指に「R」を配置することで、「er」や「re」を高速に打つことができるようにしました。第2位が「th」+「ht」の149で、右手中指に「T」、右手人差指に「H」を配置しています。以下、第3位の「he」+「eh」、第4位の「ou」+「uo」、第5位の「an」+「na」、第6位の「in」+「ni」、第7位の「to」+「ot」、第8位の「on」+「no」、第9位の「nd」+「dn」、第10位の「it」+「ti」と、同じ指を連続して使わないように、キーを配置していったのです。このキー配列を使って、ドボラックは、ワシントン大学でタイピスト教育を始めました。

同時にドボラックは、ショールズ(Christopher Latham Sholes)が作ったキー配列(通称QWERTY配列)を、声高に攻撃しはじめました。ドボラックが『Nation’s Schools』誌1933年5月号に掲載した論文「タイプライティング教育のコストは劇的に減らしうる」(Cost of Teaching Typewriting Can Be Greatly Reduced)から、引用してみましょう。

この奇妙で継ぎはぎだらけのキー配列は、ショールズが断腸の思いで繰り返した実験の末、印字点における衝突や引っかかりが起こらないように、キーの配置を決めたものだ。そのような機械的な問題点は、現代のタイプライターからとうの昔に消え去ったにもかかわらず、この継ぎはぎだらけのキー配列は変更される気配すらない。残念なことに、ショールズのキー配列と、英単語中で連続する文字の並びとの間には、単なる偶然を除いて何の関係もない。あるいは、ショールズのキー配列と、印刷所での活字ケースの並びとの間には、やはり単なる偶然を除いて何の関係もない。

(オーガスト・ドボラック(3)に続く)