(伊藤事務機タイプライター資料館(3)からつづく)

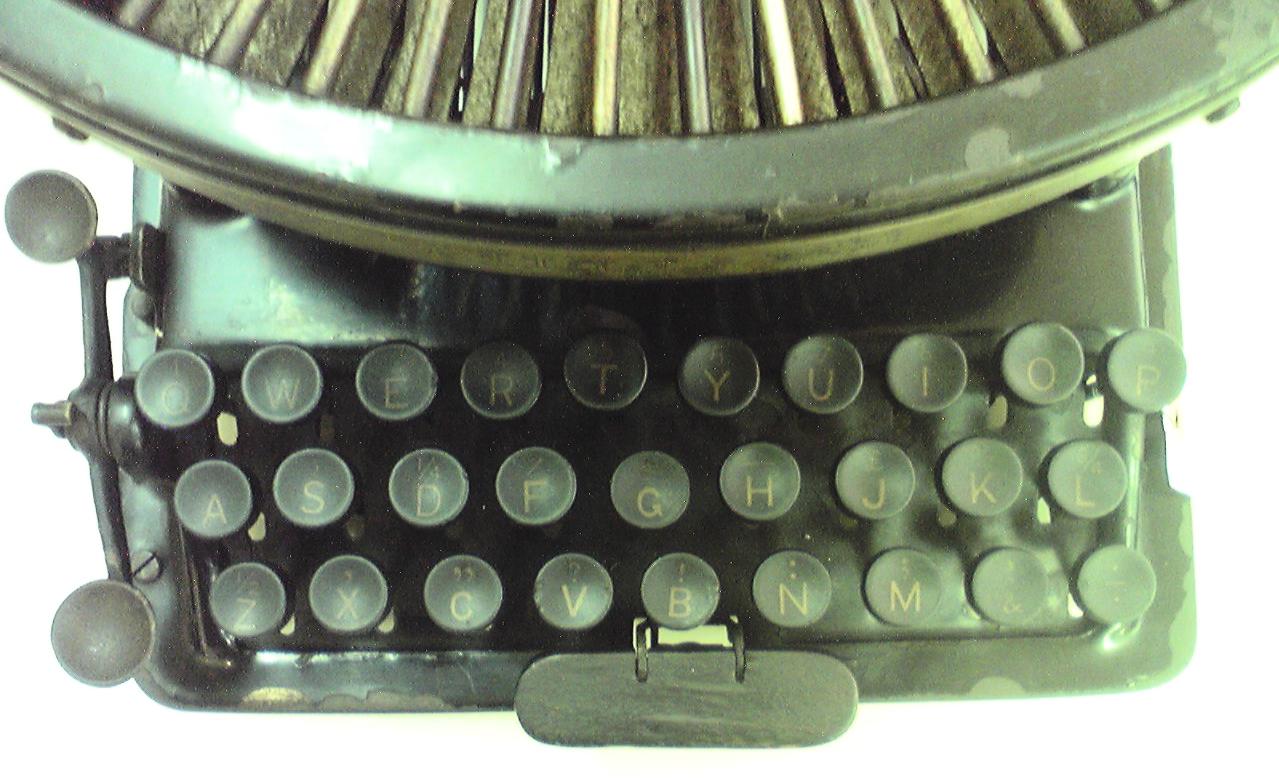

伊藤事務機タイプライター資料館には、「Williams No.2」(製造番号11165)も展示されています。「Williams No.2」は、1897年から1900年頃にかけて、ウィリアムズ・タイプライター社が製造していたタイプライターで、独特の印字機構を有しています。ウィリアムズ(John Newton Williams)が発明したこの印字機構は、活字棒の動作が、まるでバッタが跳ぶような軌跡を描くことから、グラスホッパー・アクションと呼ばれています。キーを押すと、対応する活字棒がインク溜めを離れ、いったん上方へと上がったあと、プラテンの上へと伸びていって、プラテンに打ち下ろされます。プラテンの上に置かれた紙の上面に印字がおこなわれるので、打った文字がその瞬間に見えるのです。

「Williams No.2」の印字機構やキー配列は、「Williams No.1」(Straight Keyboard Model)とほとんど違いがありません。グラスホッパー・アクションは、機構上、活字を密集することができないため、28本の活字棒はプラテンの前後に14本ずつ配置されています。紙をプラテンにセットするのにも手間がかかり、プラテンの手前(活字棒の下)に、紙を丸めて入れておく必要があります。また、打った後の紙は、プラテンの奥に丸まって吸い込まれていくため、打った文字は、実際には1~2行分しか見えない上に、打った後の紙を取り出すのが面倒という弱点があります。28個のキーは、いわゆるQWERTY配列で直線的に配置されています。各活字棒の先には、それぞれ3種類の文字が搭載されていて、合計84種類の文字を印字できます。キーボードの左端には2種類のシフトキーがあり、手前のシフトキーを押すとプラテンが奥に、奥のシフトキーを押すとプラテンが手前に、それぞれ移動し、各キーごとに3種類の文字が印字できるようになっているのです。

印字機構には違いがないのですが、「Williams No.2」と「Williams No.1」は見た目が違っているので、簡単に見分けることができます。「Williams No.2」の前面上部にある銘板は、「Williams No.1」より、かなり小さくなっているのです。背面上部の銘板も同様で、この結果「Williams No.2」の方が、ややチープな印象を受けるのは否めません。