近頃の学生は身軽のようだ。講義に辞書を持参しようとすれば、学内にロッカーがあったとしても、「紙の辞書」(辞典)はかさばるし、携行するには重たい。そういう状況もあって、持ち運びに便利で、手軽に種々の検索までできる「電子辞書」が、受講中にも大活躍している。

分からないこと、不確かなことを辞書で確認する習慣は、とても望ましいことだ。しかし、その電子辞書には、紙の辞書とは異なる落とし穴も存在している。

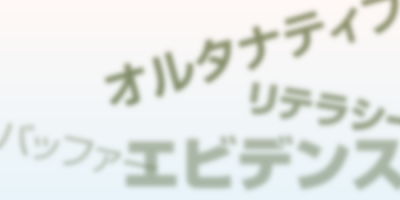

これを言うと学生たちは「そんなバカな」というかのように驚くのだが、画面に表示される漢字の字体が紙の辞書のそれと異なることがあるのだ。たとえば、「つかむ」という語の表記を表示させてみると「掴む」と出る機種がある。同じ書名の紙の辞書では「摑む」となっているものだ。

これは、JIS漢字の第1水準の字体がそのように簡略化されているためである。容量の制約から、外字をなるべく作字せずに、JIS第2水準までにある漢字で済ませようとした電子辞書には、こうした紙の辞書とは異なる字体が表示されることがある。これは、マニュアルには書いてあるのであろうが、そこまで読む人は稀のようである。

電子辞書の字体には、もう一つ陥穽(かんせい)がある。それは、画面上で、文字の点画が間引きされることがあるのだ。これも、点画が複雑な文字、つまり漢字に主に起こることである。画面の解像度が低く、画面を構成する「点」の数つまりドット数が少ないために、点画を完全に示そうとして、字体に影響が生じてしまうのだ。

自分が知らない字、うろ覚えの字である場合には、画面に出た字体を忠実に写そうとして、おかしな字体を認識し、漢字を写し損ねてしまうケースが現れている。携帯電話も、変換辞書を備えているため、一種の電子辞書とみなしうる。それを辞書代わりに使う人の間では、「薔薇」や「麵」といった漢字を画面に表示させ、それを凝視し、紙面に転記して、新奇な字体を生じさせるケースが少なくない。こうした電子辞書の類から倉卒に引き写しをした場合、手書き文字としてはあまりに不自然な字体から、カンニングだったと判明することさえもある。

そして、先日、危うい場面に遭遇した。一人の学生が「鬱」という漢字の字体を確認しようとして、「憂鬱」と打ってみた。すると、「憂」が電子辞書の画面に「 」と表示された(【画像1 「憂」】参照)。

」と表示された(【画像1 「憂」】参照)。

【画像1 「憂」】

「私は今までずっと「憂」だと思っていました。「やさしい」も「優」で書いてましたが、「やさしい」の漢字も「 」になっていて、びっくりしました。私は今までずっとまちがった漢字を使っていたみたいです…。」

」になっていて、びっくりしました。私は今までずっとまちがった漢字を使っていたみたいです…。」

翌週に慌てて解説を加えたが、その学生は、各自の脳内に構築されている文字意識を再度、上書きしてくれたであろうか。実はこうした誤解は、さほど珍しいことではなくなっている。

私たちの脳内には、日々更新される「辞書」、つまり脳内辞書(心的辞書)が存在している。そこに、ことばや文字に関する様々な知識も格納されている。これは、現実の生活に即応し、日々更新される柔軟なものだ。

しかし、私たちは活字に対する絶対的な信頼感を抱きがちである。活字には間違えがないという意識で、これはなかなか根強く、極論すれば信仰といえる面さえもある。電子辞書の表示するフォントに対しても、それはかなり受け継がれているようだ。

頭の中に、本来の字体が確固としてあれば、画面に表示された間引き字体も、本来の字体として見なすものである。むしろ、間引きに気づかないでいられるほど、上手にデザインされたドット文字も見受けられる。Wordも一太郎も、また多くのメールソフトも、実際には、かなり点画を間引きした文字を画面上に表示しているのだ。

構築してきた脳内辞書の字体は、「憂」の例のように、電子辞書の画面に、サッと現れた字体に屈することがあるのだ。それによって記憶内容が変更されてしまうほど脆い面がある。電子辞書には画面の文字を拡大する有用な機能なども準備されており、それを活用するなど、誤解が生じないように利用者は努める必要がある。便利な道具は、メディアによる文字の特性をきちんと理解し、常にそれを意識した上で用いていかないと、このような危険は常に身辺に待ちかまえているのである。