前回の記事から、1年が過ぎてしまった。この間、ことばと漢字を巡る仕事に追われ、一つ一つ対応していたのだが、ことばと漢字に関して新たに考えさせられることが増えてきた。韓国の南端にある済州島で開催された漢字に関する学会のことを書きつつ、触れていきたいと思う。

韓国の人が書く手書きのハングルは、今や横書きがほとんどで、崩したり続けたりした字形が目立つ。「ㄹ(リウル)」や「ㄷ(ティウッ)」(それより1画多い「t」の有気音の部分においても)が「乙」のように書かれる。なるほど、リウルを終声を表すために合字に取り込んだ韓国の国字では、「石」などの下に「乙」となったのも分かるような気がする。文字史の中では、チベット系の字形が影響しているとも言われるハングルだが、いずれにせよすでに独自の変化が生じていた。

日本人は男性作家、若年女性などが「口」をしばしば「○」とサラッと書いて済ますが、こちらでは、「ㅁ」(m)をそう書けば、さすがに別の要素「ㅇ」(母音ないし音節末のngを表す)との衝突が起きるために、決して「○」とはならない。ここは日本人の速写による字形やかわいさ(漢字は丸くないので可愛くないとの評も女子学生から聞いた)を表出するための丸文字とは異なる。韓国でも、丸文字のようなものは見られるが、この角の有無が、字としての示差特徴として機能しているのである。

横書きでは、ハングルの構成要素が下にはみ出したものもフォントにある。タイプライターなどでの苦しい表現がむしろデザインとして残ったものだろうが、かえって語末の発音が明示されて読みやすさが増す可能性がある。

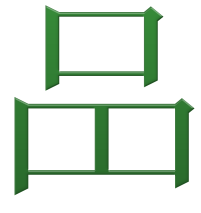

「ㅃ(双(サン)ピウプ)」では、日本でよく見る「品」の略字( )のように、縦線を共有するフォントも多数出回っている。そのように線をつなげて書く人も韓国では多く、そうしても元のように見えるし、気づいても隣接する線が重複していたことは自明なので、そこに目くじらを立てる人は少なそうだ。隣接する縦線が統合されることで、すっきりと見える効果も生じる。これは、中国では甲骨文字の時代から存在した書法であり、「兼筆」などと呼ばれている。音声面で、体育を「たいく」という類と似ている((機械が)「ピッて言う」は「ピッって言う」と書く人もいる)。形態素の面でも、「小学校校長」を「小学校長」とする類と共通性がある(「老老介護」「英英辞典」のように統合できない例もある)。

)のように、縦線を共有するフォントも多数出回っている。そのように線をつなげて書く人も韓国では多く、そうしても元のように見えるし、気づいても隣接する線が重複していたことは自明なので、そこに目くじらを立てる人は少なそうだ。隣接する縦線が統合されることで、すっきりと見える効果も生じる。これは、中国では甲骨文字の時代から存在した書法であり、「兼筆」などと呼ばれている。音声面で、体育を「たいく」という類と似ている((機械が)「ピッて言う」は「ピッって言う」と書く人もいる)。形態素の面でも、「小学校校長」を「小学校長」とする類と共通性がある(「老老介護」「英英辞典」のように統合できない例もある)。

古くにはあった非円唇後舌半広母音[ʌ]を表したとされる点の「ㆍ」(アレア)という過去の時代のハングルも、商品名などで散見される。しかし、これを読めない韓国から留学している大学院生もいて驚かされる。彼の国では、日本以上に古典離れが確実に進んでいるようだ。

日本人が真似たハングルは、全体の形状だけでなく、ついはねてしまう筆法、筆勢などに違いが出るようだ。韓国の人たちの手で書く漢字には、字形、簡体字・繁体字を真似たような字体(「発」の末画の「ノ」と「一」とが離れる、「覧」の「臣」は「リ(垂直)」となるなど)にも特徴が現れていた。竹冠の形の個性も、中国に近いことがある。「人」に点を添加することも、古い中国の筆跡からであろう。小学校の国語教科書に、漢字を復活させてハングルと併記することを検討しているとの報道はごく最近のことであり、それ以前の状況である。

空港で韓国人の職員は、洋数字の「8」を、「6」のように書いて、そのまま「 」のような形になるように、2回とも書き上げていた。あるいは日本の金融界の字が影響したものなのだろうか。「E」も「乙」のように書いてから「一」を加えて仕上げていた。50歳くらいの女性だったが、韓国からの留学生の中にもそのように書く人がいた。こうした外来の字の書き方や形の相違は、何に起因するものなのだろうか。

」のような形になるように、2回とも書き上げていた。あるいは日本の金融界の字が影響したものなのだろうか。「E」も「乙」のように書いてから「一」を加えて仕上げていた。50歳くらいの女性だったが、韓国からの留学生の中にもそのように書く人がいた。こうした外来の字の書き方や形の相違は、何に起因するものなのだろうか。

大学の封筒には、漢字が古印体で印刷されていた。今の日本と同じ字体だったが、「研究」の「研」だけはいわゆる康煕字典体で、旁の横線2本が切れた「硏」だった。一方、漢語だが「貴下」は、ハングルによって表記されていた。この意味はどのように理解されているのだろう。