(菊武学園タイプライター博物館(19)からつづく)

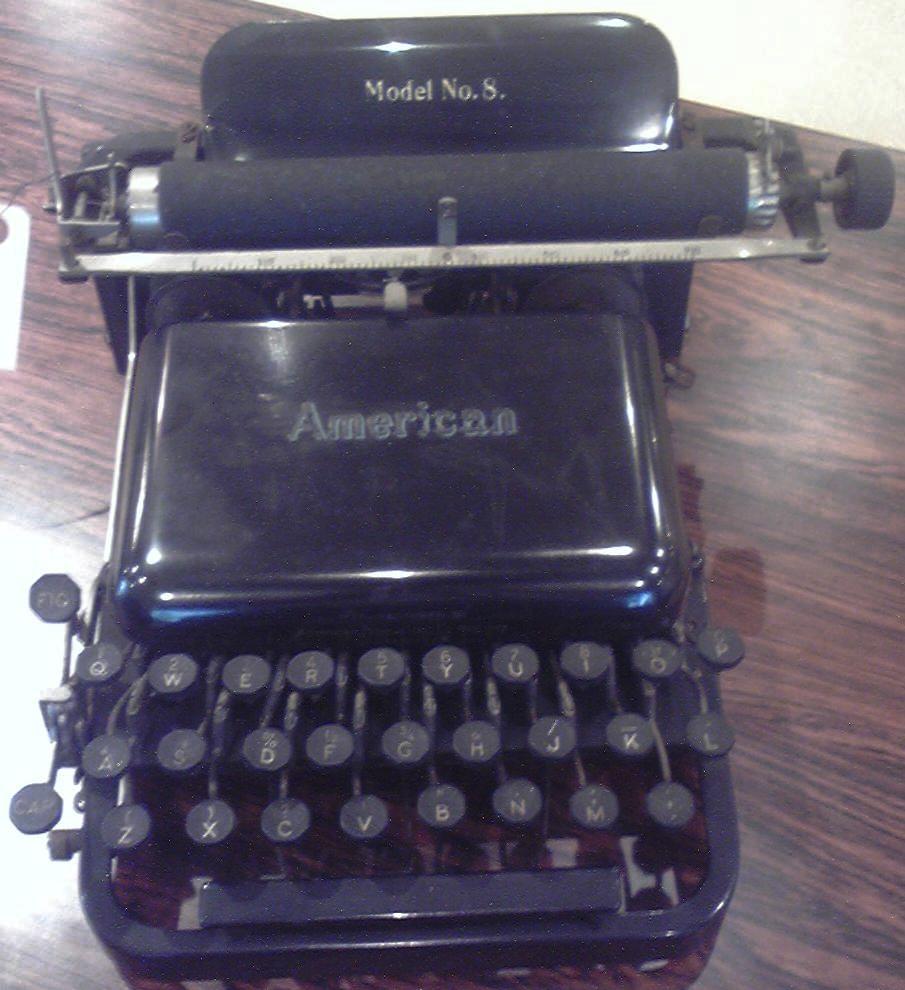

菊武学園の「American Model No.8」

菊武学園タイプライター博物館には、「American Model No.8」も展示されています。「American Model No.8」は、アメリカン・タイプライター社が1908年頃から1915年にかけて、コネチカット州ブリッジポートで製造していたタイプライターです。キーボードはQWERTY配列で、27個のキーに81種類の文字が搭載されています。左上の「FIG」キーを押すと、プラテンが奥の方に移動して、記号や数字が印字されるようになります。その下の「CAP」キーを押すと、プラテンが手前に移動して、大文字が印字されるようになります。ただし、「American Model No.8」はアップストライク式タイプライターであり、印字はプラテンの下に挟まれた紙の下面におこなわれます。

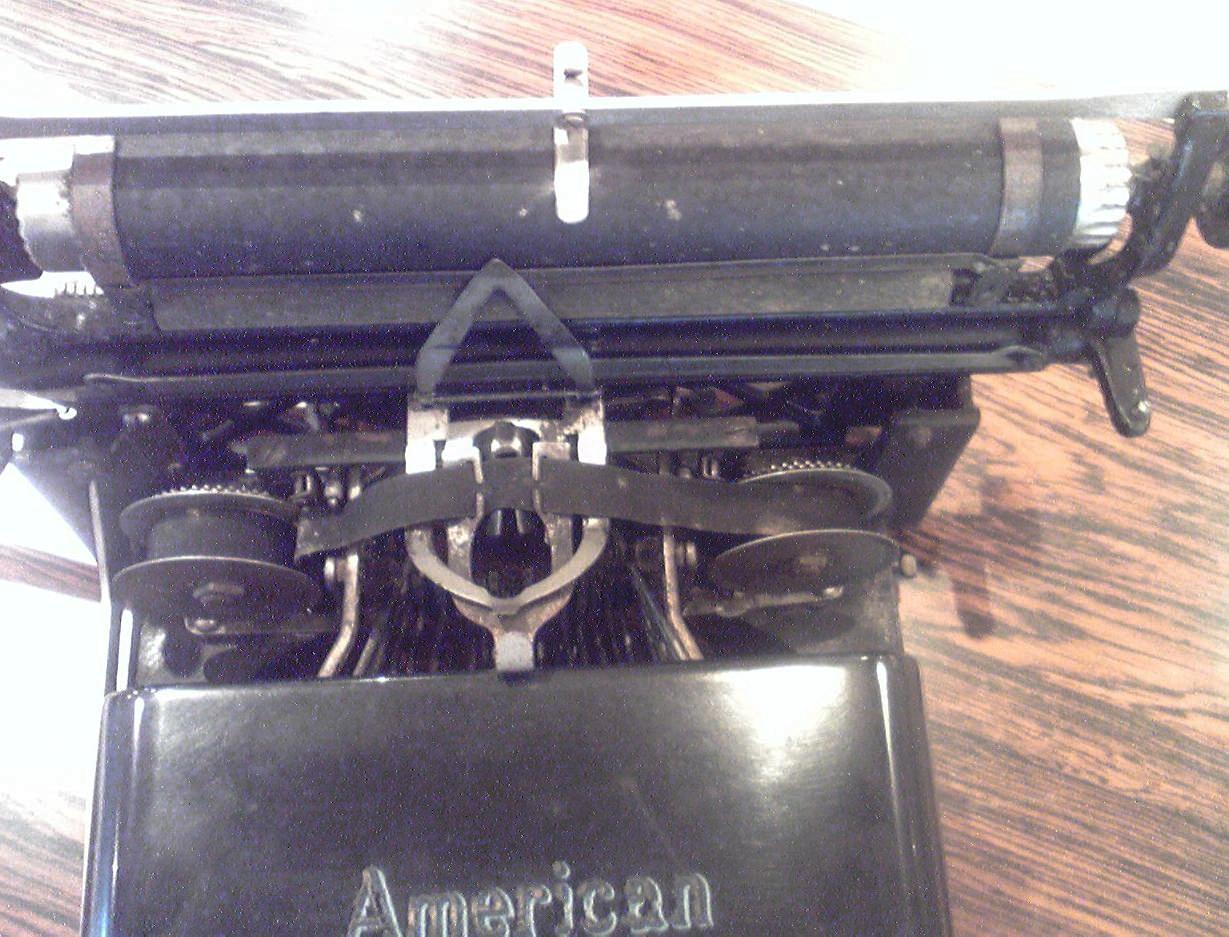

菊武学園の「American Model No.8」のプラテンを持ち上げる

プラテンを持ち上げると、すぐ下にはインクリボンがあり、その下に27本の活字棒が見えます。活字棒には、それぞれ記号(数字)・小文字・大文字の3種類の活字が埋め込まれており、これによって81種類の文字を印字できるのです。アップストライク式タイプライターでは、印字中の文字はオペレータからは見えません。間違わずに文章を打てているかどうか確認するためには、いちいちプラテンを持ち上げて、印字面を確かめるしかないのです。

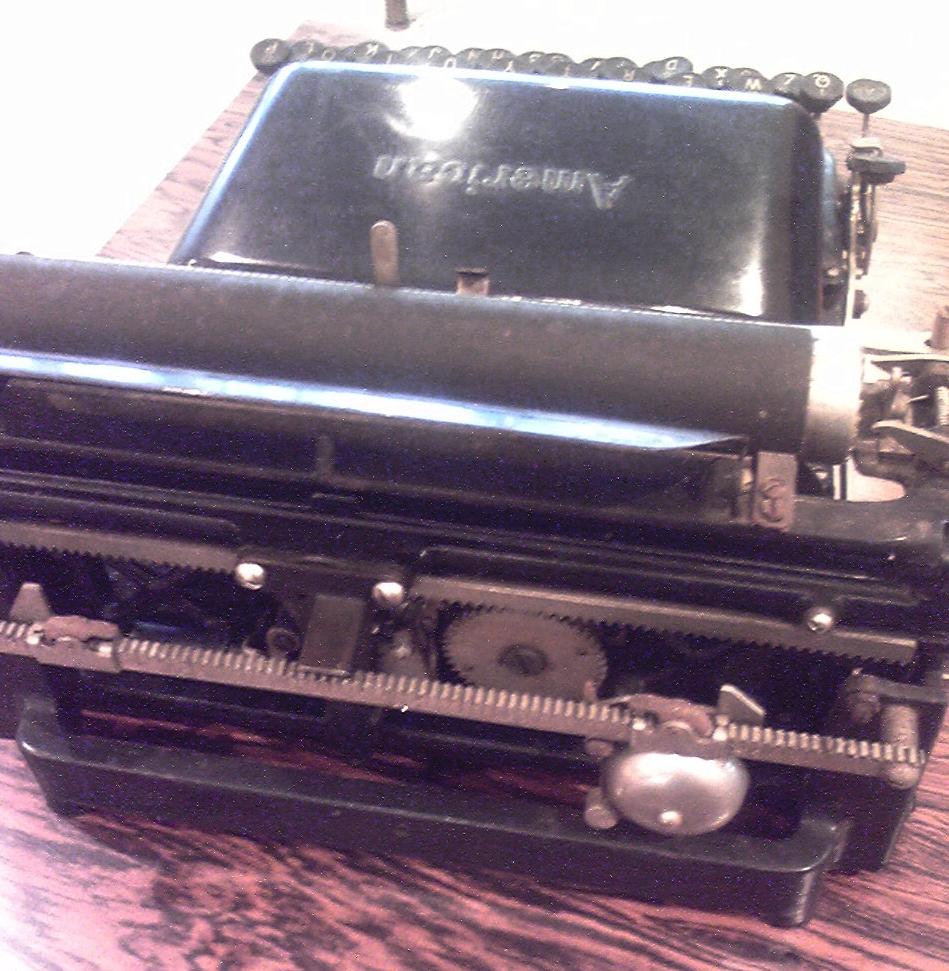

菊武学園の「American Model No.8」背面

「American Model No.8」には、左右のマージンを設定する機能もあり、本体の背面に、マージンセッターが左右2つ準備されています。ただ、ヤヤコシイことに、左側のマージン(行頭の紙あき幅)を、オペレータから見て右奥のマージンセッターで設定します。一方、右側のマージン(行末の紙あき幅)は、左奥のマージンセッターで設定します。左奥のマージンセッターにはベルが付いていて、行末の5文字前でベルが鳴る仕掛けになっています。

「American Model No.8」は、1910年代という時代を考えると、すでに時代遅れともいえるデザインのタイプライターでした。印字面がオペレータから見えず、マージンの設定も左右逆で、ユーザ・インターフェースがあまり良くなかったのです。アメリカン・タイプライター社の社主だったペイン(Halbert Edwin Payne)は、1915年8月にアメリカン・タイプライター社を閉鎖し、「American Model No.8」の製造も幕を閉じたのです。