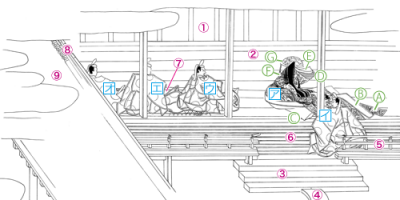

十二単を纏った華やかな女性たちが後宮に集い、女流文学作品が次々と生まれた平安時代は女性の時代だと思われているかもしれません。しかし、その後宮は、娘を皇室に入れて皇子を生ませ、皇子が即位すると天皇の外祖父(がいそふ;母方の祖父)として権力を握った藤原摂関政治の中枢的な役割を担っていました。

紫式部も清少納言も摂関家に雇われ、それぞれの後宮の存在を誇示するために働いていたのです。つまり後宮は、男性社会の政治的戦略の枠組みの中で営まれていた限られた世界でした。

しかし一方、当時の一般的な中流貴族の女性の一生は現代とは比べようもないほど閉鎖的で拠り所のないものでした。生まれてから未婚の娘時代は父親の加護のもとに育てられ、十代半ばで成人してからは親族以外の男性とは顔を合わせることもなくなります。親の意向によって身分相応の相手と結婚し婿を家に通わせるようになると、一夫多妻制の下でひたすら夫を待つ日々が始まります。そして子供が生まれると、家族の世話、雇用人の管理など一家の主婦としての生活に明け暮れてゆくのです。

どんなに頭が良くて才能があっても社会の表舞台に立つことはなく、一生を裏方として終える人生が、生まれた時から女性に定められた人生なのでした。

紫式部が幼いころ、兄が父に学問を教わっているのを傍らで聞いていて、兄より先にその内容を理解したので、父が「御前が男でなかったのが不運だった」と嘆いたという話(『紫式部日記』)は有名です。

それは決して自慢話などではなく、紫式部のような才女ならなおのこと、どうして女は自分の能力を生かすことができないのかという悔しさ、やりきれなさが書かれているのです。女性の社会的不遇に対する紫式部の義憤を読み取るべきだと思います。

清少納言も同様な思いを抱いていたに違いありません。そして彼女の場合、女性が社会で活躍できる唯一の現実的な場所として、後宮という世界を選んだのです。

清少納言の宮仕え称讃論と言われる章段に、女性の宮仕えに対する積極的な意見が書かれています。この段は『枕草子』執筆の内的動機として重要なものと考えられますので、以下に大体の内容を紹介しておきましょう。

将来の当てもないのに真面目に偽物の幸せ(世間一般の結婚生活の幸せ)を信じている女って、いったい何を考えているの、ばかみたいと私には思われます。宮仕えに出られる位の身分の家の娘であれば、一度は宮廷社会に出して世間のいろいろなものを見聞させ、しばらくの間でも一流の女官として働かせたいもの。

…とはいっても、宮仕えに出れば、天皇から下郎まであらゆる身分の者と顔を合わさざるを得ないから、男達の中には宮仕えは軽薄で悪い事だと思って批判する者もいます。それも当然のことだとは思いますが、でも、結婚した後に宮仕え中に身につけた知識を夫のためにさりげなく役立てるのが、本当に奥ゆかしいということではないでしょうか。(「生ひさきなく、まめやかに」の段:筆者意訳による)

清少納言は、夫と別れ、父と死別した後、この持論を胸に宮仕え生活に踏み出したと思われます。女性の社会進出が当然のこととして認められている1000年後の現代社会を彼女がもし見たら、どう思うだろうかと想像したくなってしまいますね。