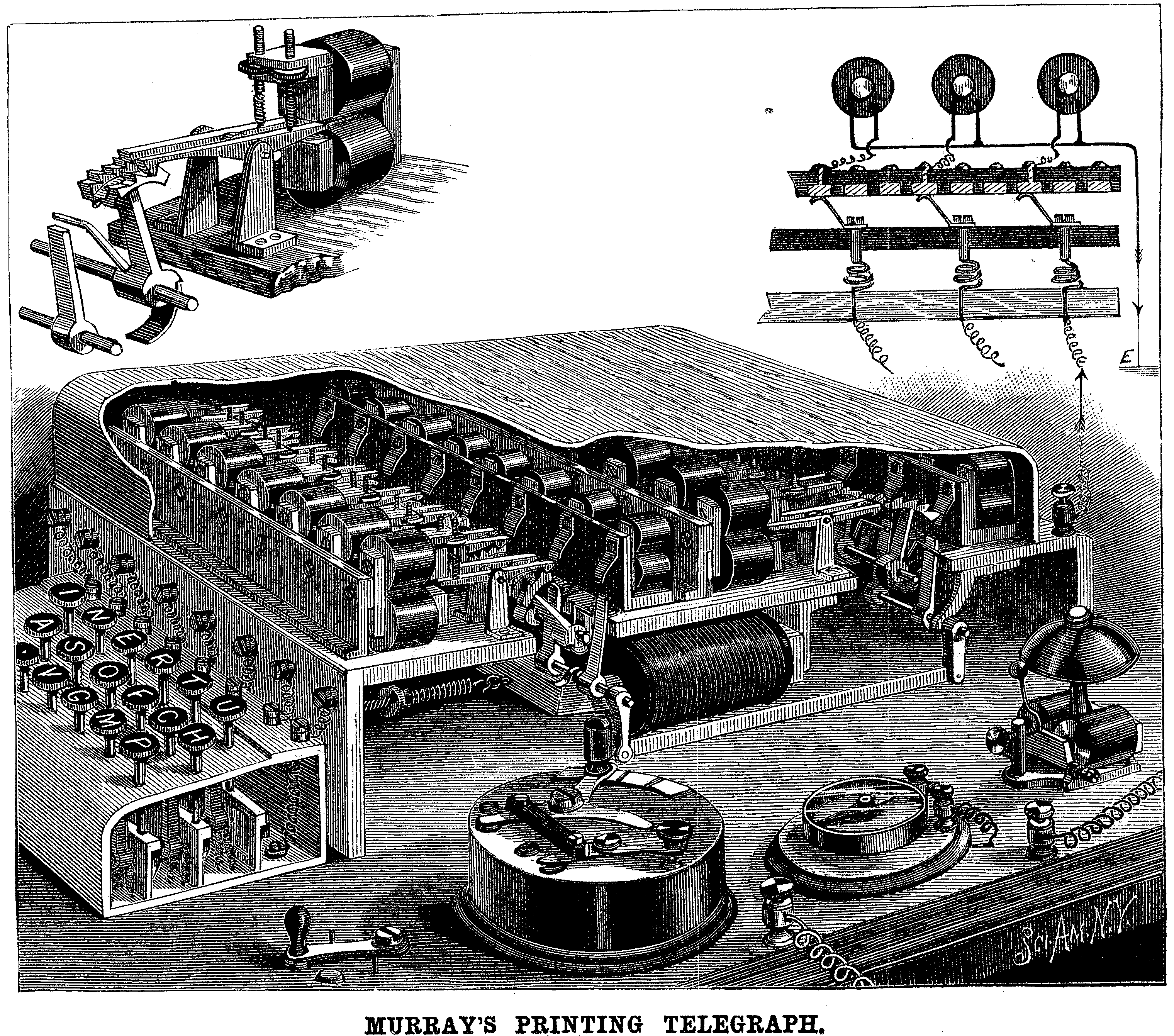

サイエンティフィック・アメリカン誌の1893年7月29日号には、マレーの遠隔タイプライターが、『新型印刷電信機』として、図版つきで掲載されました。しかし、これはおかしな話でした。この時点では、マレーの遠隔タイプライターは、完成どころか、試作品すら存在しなかったのです。

サイエンティフィック・アメリカン誌1893年7月29日号に掲載されたマレーの遠隔タイプライター

サイエンティフィック・アメリカン誌は、1893年5月30日に成立したマレーの特許(United States Patent No.498674)から、まさに想像で、マレーの遠隔タイプライターを作り上げたのでした。しかし、マレーの特許は、あくまで送信機と通信機構に関するアイデアだけのものであり、受信機に関する言及がほとんどありませんでした。それもそのはず、この時点のマレーは、受信機をどう製作するのか、まだ考えていなかったのです。

遠隔タイプライターの受信機は、たとえば「-++-+」という5つの電流を受け取ったら「P」を印字する、というようなものであればOKです。そこに、タイプライターのシフト機構を組み合わせれば、大文字のA~Zも、小文字のa~zも、あるいは他の26種類の文字も、切り替えて印字できるはずです。しかし、そのような受信機は、いったいどうすれば実現できるのでしょう。

マレーは、余暇を利用して、受信機の設計を始めました。印字部分を一から作るのは難しいことから、印字は既存のタイプライターを流用し、タイプライターのキーを自動で押す機械を、設計することにしました。印字に流用するタイプライターとしては、「Williams」のようなダブル・シフト機構(大文字のためのシフト機構と、記号のためのシフト機構の2つがあり、1つのキーで3種類の文字が打てる)を有するタイプライターを用いることにしました。

「Williams」

しかし、このやり方は、あまりうまくいきませんでした。ダブル・シフト機構を外から制御するというのは、かなり細かな操作が必要な上に、「Williams」の印字機構(グラスホッパー・アクション)は故障が多く、受信機としては適当ではなかったのです。

そこでマレーは、逆に、シフト機構のないタイプライターを印字に使うことにしました。送信機側から「大文字へのシフト」を表す信号が来たら、その後は大文字を印字し、「小文字へのシフト」を表す信号が来たら、その後は小文字を印字すればいいのですから、タイプライター自身にシフト機構がなくても、それを制御する機械の方にシフト状態を覚えておく機構がありさえすればいいのです。また、タイプライターのキーを押すのではなく、キーを下から引っ張ることにしました。その方が動作が安定するからです。そのようなタイプライターとして、マレーは、今度は「Bar-Lock」を選びました。

「Bar-Lock」

(ドナルド・マレー(3)に続く)