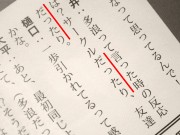

突然ですが、次の2つの文を読み比べてみてください。どちらが自然だと思いますか。

1. 彼女の口紅は、日によって、赤だったりオレンジだったりする。

2. 私は、赤だったりオレンジだったり、暖かい色が好きだ。

多くの人は、1がより自然だと感じるのではないでしょうか。「~だったり~だったり」という言い方は、口紅の色が日によって変わるように、場合によって変わるものを並べるときに使います。2のように単純に並べる場合は、ふつう、「赤やオレンジなど」「赤とかオレンジとか」などと言うところです。

でも、2のような言い方もよく聞かれます。たとえば、女性歌手がインタビューで次のように答えていました。

〈〔理想の〕男性像はですね、やっぱり頼れる雰囲気のある人だったり、仕事ができる人だったり、なんか引っ張ってくれそうな方が……。〉〔岡本真夜〕(東京MXテレビ「Bayside Cafe」2006.10.29 20:30)

これはべつに、理想の男性像が、ある場合には頼れる雰囲気の人で、またある場合には仕事ができる人だということではありません。「頼れる雰囲気の人や、仕事のできる人など、引っ張ってくれそうな人」と、単純に例を並べているのです。

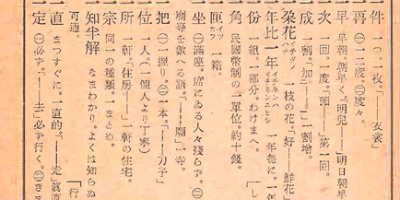

「だったり」のこのような使い方は、昔の文章には見られず、どうやら近年の言い方だと考えられます。口頭だけでなく、文章でも、次のように出てきます。

〈〔この小学校の〕校内を歩くと、廊下だったり、階段の踊り場だったりあちこちに「お薦め本」の掲示がある。〉(『毎日新聞』2008.1.23 p.11)

これは、「廊下にも階段の踊り場にも掲示がある」ということで、昔なら「だったり」という言い方は使わなかったでしょう。

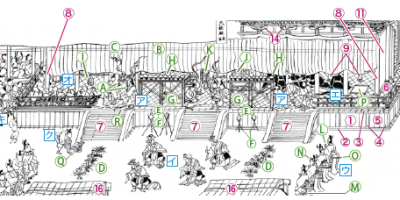

(ミニコミ誌『早稲田魂’08』p.100)

「だったり(であったり)」のこういう用法がいつごろから広まったか、正確に言うのはむずかしいのですが、今では「AとかBとか」「AだのBだの」「AやらBやら」などと同じ、並立助詞的な用法が成立していることは無視できません。そこで、『三省堂国語辞典』では、今回の第六版で「だったり」という連語の項目を特に立てました。上の1・2に示したように、用法を2つに分けて説明しています。