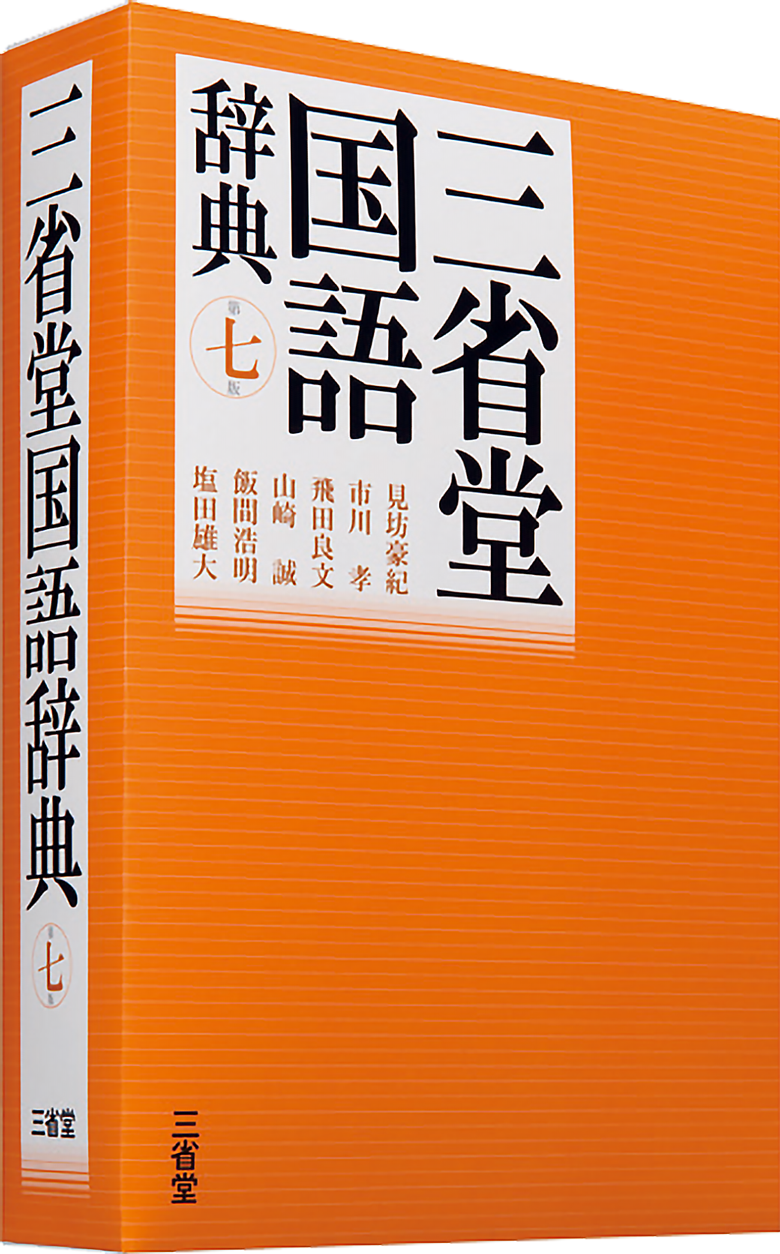

『三省堂国語辞典』は、現代に生きて使われていることばは、なるべく広く載せようとしています。その一方で、使われなくなったことばは、細心の注意を払いつつ削除しています。せっかく載ったことばを削る作業は、なかなかつらいものです。

今回の第六版では、たとえば、妻に甘い人を指す「サイノロ(妻のろ)」を削除しました。戦前の流行語で、戦後も、森村誠一『分水嶺』(1968年)に〈妻(さい)ノロの夫が妻を迎える顔をして立ち上がった。〉と出てくるのですが、時代色の濃い語と判断しました。その代わり、「死語」の項目に、この「サイノロ」を例として残してあります。

「赤ゲット」ということばも、今回、問題になりました。もともと、明治時代に赤い毛布(ケット)をコート代わりに羽織って都会見物に来た田舎者を指すことばでした。今ではなくなった風俗であり、当然、削除することも視野に入ります。

(『風俗画報』臨時増刊1901.11より)

もっとも、風俗はなくなっても、ことばは残ることがあります。そこで、現代語の例を探してみます。高峰秀子『わたしの渡世日記』(1976年)には、次のようにあります。

〈私のようなバカ丸出しの赤ゲットがパリなどという見もしらぬ外国へノコノコ出かけていって、もし、とんでもないヘマでも仕出かしたら〉(朝日新聞社文庫・下巻 p.171)

今から30年ほど前のエッセーですが、この年代の文章に出てくるなら、「赤ゲット」は現代語の範囲に含めていいでしょう。だいたいの感じですが、1970年代以降の文章に出てくることばは、『三国』に残す条件のひとつを備えているといえます。さらに、新聞の用例などを確かめると、「赤ゲット」はここ数年の例もちらほらあります。

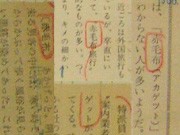

(見坊カードより)

用例の年代に加えて、プラスアルファの理由があれば、『三国』に残す理由としては万全です。「赤ゲット」については、さらに、北杜夫『月と10セント』(1971年)に次のような記述があります。

〈ちなみに、赤毛布は赤ゲットと読む。明治時代、東京見物などにくるオノボリさんが赤毛布をよくしょっていたことから由来した。〔略〕近ごろの若者は英語はできるようになったが、母国語にこう弱くなっては困るな。〉(新潮文庫 p.47)

北杜夫さんは、若者が「赤ゲット」の意味を知らないことを嘆いています。それならば、ぜひ『三国』にこのことばを残し、今の若い人たちにも覚えてもらおうと考えました。