辞書作りにたずさわる以上、当然とも言えますが、私は国語辞書をよく引きます。この連載の1回分を書くためにも、何回となく『三省堂国語辞典』を参照します。語釈を引用する場合はもちろんですが、多くは、自分の表現がこれで適切かどうかを確かめるために使います。この段落を書くにも、すでに数回、『三国』を引いています。

たとえば、「参照」ということばを『三国』で見てみます。すると、〈〔まちがいの ないように、また、考える材料にするために〕(くらべて)見ること。〉とあります。この説明は、ちょうど私の表現したいことと一致しており、安心して「参照」が使えます。

こんなわかりきったことばを辞書で引くというと、不審な顔をされることがあります。でも、何の変哲もない語句を、ついうっかり不適切に使ってしまうことは、だれにでもあります。「このことばはわかっている」と決めてかかるのは、たいへん危険なことです。

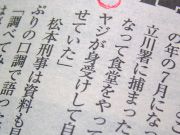

ある週刊誌の記事で、警察に捕まった少年を〈知り合いのオヤジが身受けして自分の食堂で働かせていた〉と記した文がありました。おそらく、書いた人は何の疑問も感じなかったことでしょう。ところが、「身受け」の意味は、『三国』ではこうなっています。

〈芸者などの前借り金(キン)を代わりに はらってやって、その商売をやめさせること。落籍(ラクセキ)。〉

ほかの主な辞書を引いても、身受けの対象は芸妓・遊女などです。捕まった人の身柄を引き取ることを指すのは異例です。もっとも、手元にはもう1例、これと同じ使い方をした例がありますが、現在のところは、一般に広まった使い方とは言えないでしょう。

こうした「ことばの選び方の間違い」を避ける方法はただひとつです。わかりきったことばだと思っても、文章を書くときや、書いた後に、念のために辞書で確かめてみることです。その辞書とは、まず第一に国語辞書であり、私の場合は、特に『三国』です。

「すると、文章を書くためには、すべての単語を辞書で引かなければならないのですか」と言う人があるかもしれませんが、さすがに、それはやりすぎです。でも、一段落を書く間にも何回か辞書に当たるのが有効なことは、賛成してくださる人も多いでしょう。

自分が今書いている文章のことばは、これで適切なのかどうか。それを判断するために、『三国』は、きっといい相談相手になるはずです。

(旧版凡例より)