-語義配列順: make-

WISDOM in Depthの#1で述べたが,コーパスを活用した研究には,特定の仮説をコーパスに基づいて検証するコーパス基盤的な(corpus-based)立場がある。これから数回は,この立場からの事例をご紹介してゆく。

『ウィズダム英和辞典』では,検索時のヒット率を上げるため,語義を原則として頻度順に配列するようにしている。「原則として」と書いたのは,学習の便を考慮してその原則が曲げられることがあるからである。

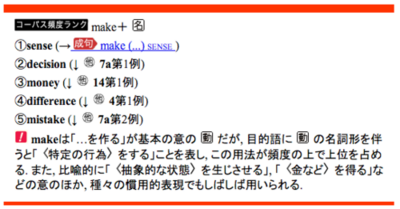

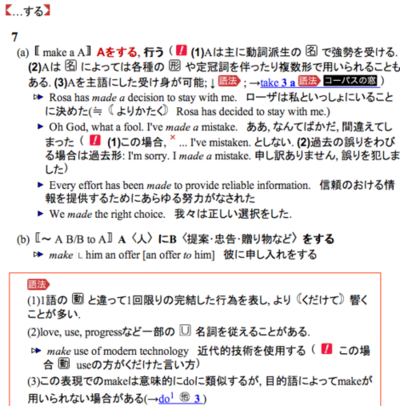

makeといえば「…を作る」の意がすぐに頭に浮かぶが,最も頻度の高い用法は「…を作る」ではなく,make a decisionのように,主に動詞派生の名詞を目的語にとって,その名詞が表す行為を「する」ことを表す。もともと動詞makeが持っていた意味は軽く希薄となるため,このような働きをする動詞のことを軽動詞(light verb)と呼ぶこともある。

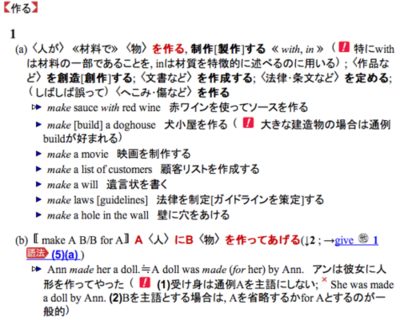

さて,問題は頻度順語義配列で,このような事例をどのように扱うかである。makeの語義の冒頭がいきなり「[[make a A]] Aをする, 行う」という語義で始まるのも抵抗があるであろうし,かといって頻度順語義配列という原則でこの辞典を編集する以上,この軽動詞の用法がmakeの用法の中で頻度順の上位を占めることを何らかの方法で示す必要がある。そこで,多義の項目で語義のまとまりを示すサインポスト(【 】)と,新設した「コーパス頻度ランク」を使って処理することとした。まずは,学習の便を考慮して【作る】のグループを先に挙げ,その後,軽動詞用法の【…する】のグループを挙げる。その上で,コーパス頻度ランクで,「makeは『…を作る』が基本の意の(動)だが, 目的語に(動)の名詞形を伴うと『〈特定の行為〉をする』ことを表し,この用法が頻度の上で上位を占める.…」といった説明を入れることとした。「頻度順」と簡単に言うが,その裏には種々の苦労が隠れていることを知っていただければ幸いである。