1917年11月8日、山下たち委員会一行は、シカゴに到着しました。シカゴでも歓迎を受けたものの、案の定、空気が少し変わっていました。受ける質問が、世界大戦における日本の役割や、中国における日本の権益や、果ては、ロシアの臨時政府と暴力革命路線の是非、などなど、かなり政治的なものとなっていたのです。政治的な議論に辟易したのか、委員会一行は翌日11月9日、隣町のゲーリーへと赴き、USスチールのゲーリー製鋼所を視察しました。町の名も製鋼所の名も、社長のゲーリー(Elbert Henry Gary)にちなんだものです。3000エーカー(12平方キロメートル)を超えようかという巨大な製鋼所は、銑鉄の年間生産量が190万トン、レールの年間生産量が150万トン、塊鉄棒鉄の年間生産量が150万トンという驚くべきもので、世界一の製鋼所と言っても過言ではないほどの規模でした。

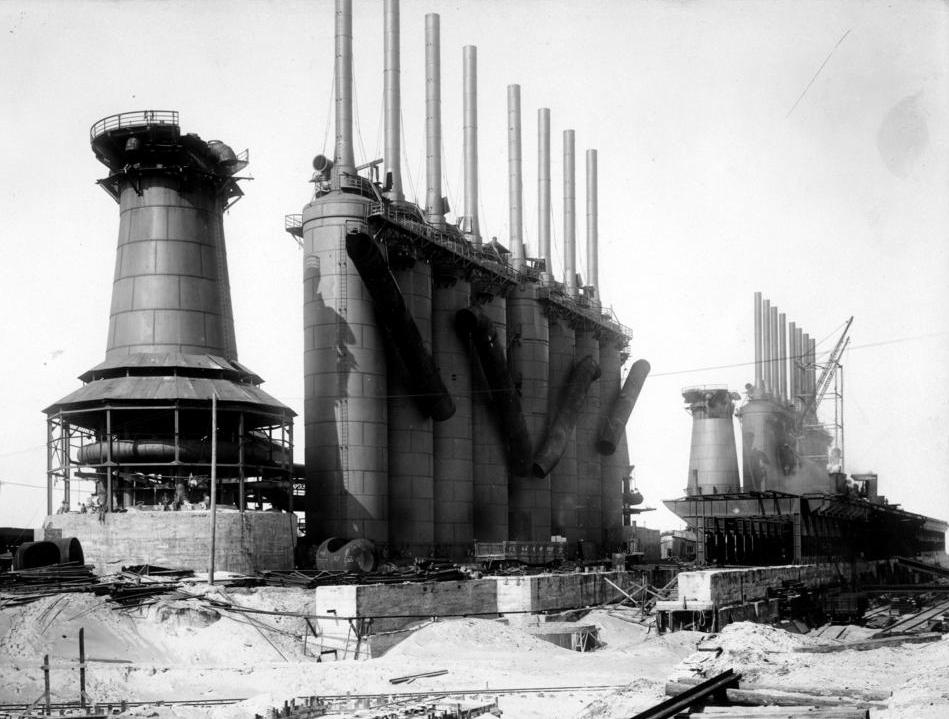

ゲーリー製鋼所の溶鉱炉(1907年10月撮影)

11月11日、委員会一行はニューヨークに到着しました。この頃になると、アメリカの世論は、どちらかと言えば、山下たちの委員会を警戒するようになっていました。特に『New York Evening Post』紙は、11月14日の紙面を2ページも割いて、アメリカと日本の経済協力に関する記事を掲載しましたが、それは山下たちの委員会にとって、はっきり逆風と言えるものでした。記事の内容を少し見てみましょう。

実際、目賀田委員会は、中国の再建という局面において、五強(ロシア・ドイツ・イギリス・フランス・日本)による租借を、再度おこなおうとしているかのようである。日本は、アメリカの援助を、もちろん歓迎するだろう。アメリカの銀行家の手助けによって、日本が、中国における商業的シェアを拡大すべく努力する、そんな筋書きが思い出される。そして今回、その筋書きが示してくれるのは、先週署名された石井・ランシング協定の各条項が本当は何を意味しているのか、もちろん、それに違いないだろう。

19世紀末の中国での租借地競争でアメリカが完全に出遅れてしまったという事実を、この記事を書いたローレンス(David Lawrence)は、読者に、特にアメリカ人の読者に、思い出させようとしているようでした。ただ、だからと言ってローレンスは、日本とアメリカの経済協力を否定しているわけではなかったのです。日本との経済協力には、必ずウラがあるので気を付けろ、と注意を促していたに過ぎなかったのです。それは、日本帝国政府特派財政経済委員会に関しても同様だ、と、ローレンスは考えていたようです。

(山下芳太郎(30)に続く)