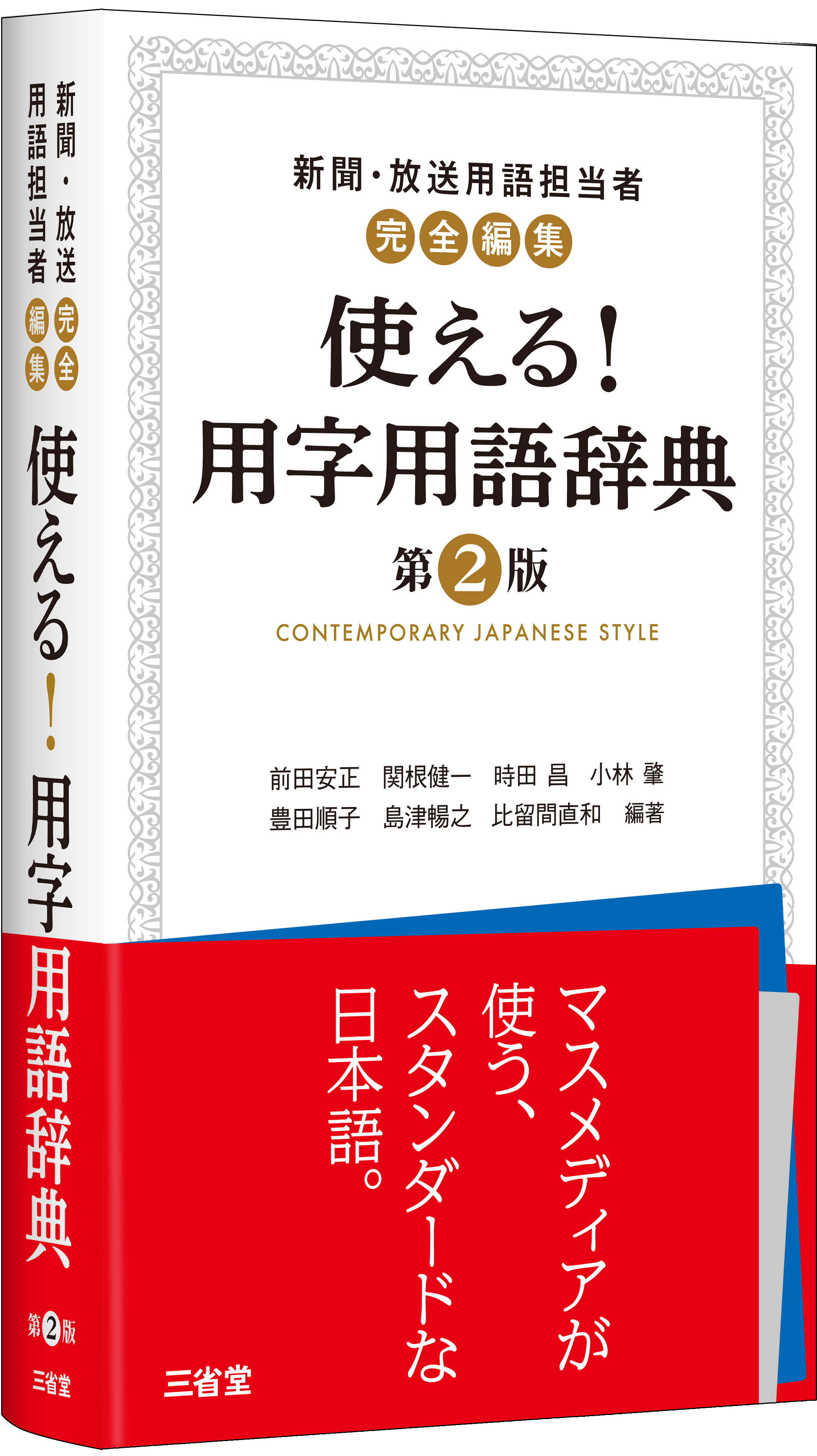

『使える!用字用語辞典 第2版』の出版が決まった折(実は、初版の刊行記念会で「次版もやりましょう!」という話になりました)、せっかく次版をつくるのであれば、やはり新たな言葉、項目を盛り込まなくては……。さてどうするかと考え込みました。

「辞書は刊行された翌日から次版改訂の作業が始まる」とは、辞書づくりに携わる関係者からよく聞かれる言葉です。辞書を刊行するには、印刷・製本・流通の手配などのスケジュールもあり、編集作業の締め切り日が決まっています。「マスメディアが使う、スタンダードな日本語」をうたった辞書である以上、なるべく最新の情報、説明を盛り込みたいのですが、どうしても時間的な制約が付きまといます。ようやく掲載した項目も時間の経過とともに事実関係が変わるのはよくあることなので、次版の作業において編著者は、記述内容の検討、変更には、特に留意しなくてはいけません。

今回の改訂では、刑法の改正による「拘禁刑」の新設(懲役・禁錮刑の廃止)を盛り込みました。拘禁刑の施行は2025年6月でしたので、項目の新設、懲役刑や禁錮刑に関する記述がある関連項目の加筆・修正もどうやら間に合いました。一方で、どんなに目配りをしても(したつもりでも)気付けなかった、変更が必要な項目、記述があります。すでに他の編著者から、訂正が必要ではという指摘がありました。辞書を出版しているかぎり、不断の見直しが必要です。

長年、版を重ねて刊行されている辞書の編集者は「刊行された翌日から次版改訂の作業を始める」のではなく、「改訂作業をしているときに、次版の改訂の準備を始める」のだそうですが、私も初版の作業中に、ある分野の項目・記述が足りないのでは? という印象がありました。それは「ジェンダー」に関連する用語、特に多様な性のあり方を示す言葉です。今回第2版が発行されることになり、改めて初版の関連項目を見直していくつかの語の追加提案をしました。

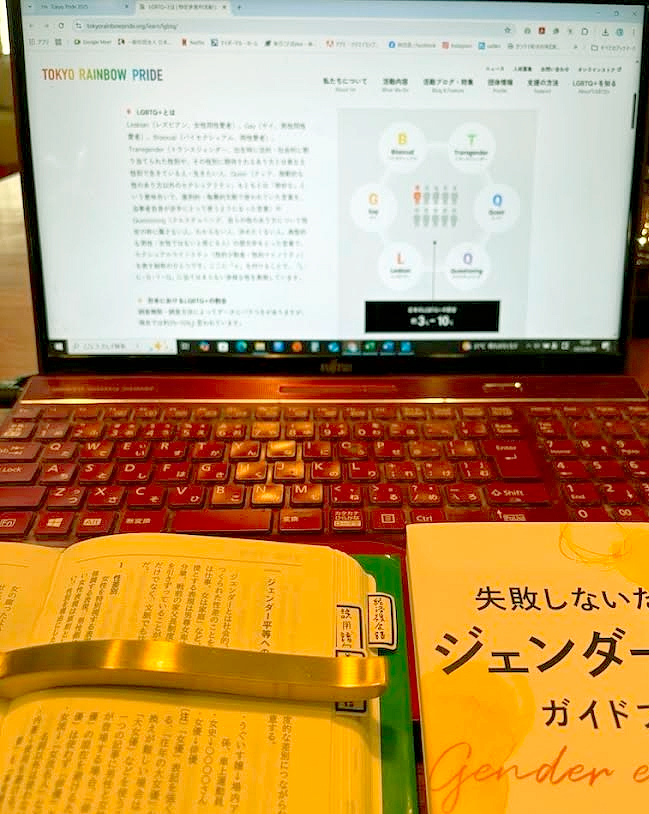

近年は多様な性のあり方を表す言葉、用語が次々と生まれています。これらの用語についての理解は、読み手や聞き手、それに当事者を傷つけたり不快にさせたりしない表現をする上では欠かせません。性のあり方は、戸籍上の性(身体の特徴などを基に戸籍に記された性別)▽性自認(自分の性別をどう捉えているか)▽性的指向(恋愛感情や性的な関心がどの性別に向いているか)▽性表現(服装やしぐさなど、自分の性をどう表現するか)——といった要素で成り立っています(参照書籍:新聞労連ジェンダー表現ガイドブック編集チーム著『失敗しないためのジェンダー表現ガイドブック』)。

(写真下左は共同通信社の『記者ハンドブック』)、関連書籍などを参考にしながら、学ぶ日々です。

初版では、項目として「LGBT」が掲載されました。「LGBT」とは、レズビアン(lesbian、女性同性愛者)、ゲイ(gay、男性同性愛者)、バイセクシュアル(bisexual、両性愛者)、トランスジェンダー(transgender、出生時に割り当てられた性と自身の認識する性が一致しない人)の頭文字から取った言葉で、メディアなどでも広く使われており、多くの方が目にしていると思います。この中で、LとGとB(レズビアンとゲイとバイセクシュアル)は「性的指向」、T(トランスジェンダー)は「性自認」に関する言葉です。このことを理解していないと、「レズビアンのカップルはどちらが男役なのか」などという勘違いではすまない問題表現にもつながりかねません。そのためには、「性的指向」「性自認」といった言葉に関する理解が必要だと感じていました。初版では、「LGBT」については掲載されていたものの、「性的指向」「性自認」については立項されていなかったので、今回はこの2語を掲載しました。また、生まれた時に決められた性と、自分の性をどう感じているか(心の性)が一致しない状態を言う「性別不合」、その「性別不合」の人が自己認識する性別に合わせて、性的特徴を変える「性別適合手術」という言葉も載せました。

今回の改訂では「Xジェンダー」など他にも多様な性のあり方、ジェンダーに関する用語、言葉を追加しましたが、それでもまだ十分とは言えません。私自身の知見や意識のアップデートも必要と感じています。次版が刊行されるならば(編著者の一人として希望しています)、改訂作業の課題としていきたいと思っています。

『使える!用字用語辞典』には、初版から載っている「読み手・聞き手を不快にさせない表現」というコラムがあります。「人種・民族・地域・身分、心身の障害・病気、ジェンダー(社会的性差)、職業などに関して、我々が見聞きする差別的な言葉や不快な表現は、多岐にわたる」とし、「安易な比喩や、固定観念に基づく表現にも注意しなくてはならない」とも述べています。今回掲載された「多様な性のあり方」に関する言葉の数々やその説明には、「安易な比喩」「固定観念に基づく表現」をしないようにという願いも込めました。

『使える!用字用語辞典 第2版』が、マスメディア関係者のみならず、自治体、企業の広報担当者やSNSなどで広く社会に向けて発信する人たちにとっても、情報の受け手に不快な思いをさせない表現ができる一助になれば、幸いです。