空を見上げ、雲を眺めるのが好きだ。

雲は、風の勢いに流され、瞬く間に形を変える時もあれば、静かにたゆたう時もある。いずれにしても、同じ形をとどめることがない。僕は、その雲が犬や竜の形に姿を変えたり、日の加減によって雲の彩りが万化したりするのをボーッと眺めるのが唯一の趣味だ。

「山笑う」は春の季語だった!

言葉もまた、時代の風に揺らぎながら一つ姿に留まることがない。それは、個人の言語環境や思い込みによっても都合よくその姿を変えていく。

2010年1月に三省堂から出版した『漢字んな話』は、漢字の字源について落語風に書いたものだ。同名のタイトルで朝日新聞に連載した2年分をまとめた。著作権は新聞社側にあるものの、初めて自分が書いた文章が書籍化された記念の一冊だ。その前書きに、僕は「山笑う」という言葉に触れ、それが夏の季語だ、と書いた。それに対して、編集部から「春の季語だ」という指摘をもらった。

「えっ! うそ……」。「山笑う」という言葉を知ったのは、高校時代だった。緑濃い木々の葉がゆさゆさ揺れ、そこに集う生き物なども含めた生命力の象徴だと、ずっと思い込んでいた。それ以来、「山笑う」は青空と入道雲を従えて猛暑の中、木々がガハガハ笑っている夏のイメージを表す言葉として、そして僕のお気に入りの言葉として、頭のトランクの中に納まっていた。だから、春の季語だとの指摘を受けても即座に、生まれたての淡く柔らかい木々の葉がそよそよ揺れ、ホホホと微笑んでいるイメージが思い浮かばなかった。

言葉はイメージを伝える道具

言葉はイメージを伝える道具だ。イメージは個々人の中で創造される。それを別の個人に伝えるのは至難の業だ。どんなに論理的に書こうとも言葉自体に実体があるわけではない。言葉は書き手(話し手)から読み手(聞き手)へのイメージの受け渡しとしての記号でしかない。イメージは個人によって異なる。そしてイメージがストーリーを生み出していく。同じ空に浮かぶ雲を見上げても、個人のイメージが異なればそこから紡がれるストーリーも異なってくる。それが様々な作品を生み出す。

僕が犬や竜の形をした雲を見つけて、ラッキーなストーリーを楽しむのも僕のイメージが作用しているからだ。

自称を表す言葉は、わたくし、わたし、あたし、あたい、わたい、わし、あっし、わっし、わっち、わて、われ、ぼく、おれ、おいら、おら、こちとら、こちら、こっち、このほう、じぶん、それがし、よ、わがはい、だいこう、ちん、しょうせい、てまえ、てめえ、ぐせい、せっしゃ、ふしょう、しょうしょく……など、ここに挙げただけでも32もある。これほど多くの表現が存在するのは、実体のない言葉にそれぞれの立場や状況を織り込んで「私」のイメージを伝えようとするからに他ならない。

ところが、常用漢字表に示された「私」の訓には「わたくし」と「わたし」しかない。「わたし」は2010年に追加されたもので、それ以前は「私」は「わたくし」としか読めなかった。先に挙げた「あたし、あたい、わたい」などを書き表す場合、標準表記として「私」という漢字は使えない。

代用漢字の隠された意味

「高根の花」は「高嶺の花」とすべきだ、という意見を頂戴する。「根」は地面の中にあるもので、「高根」は形容矛盾する、というのが大方の見解だ。「高根」では「目に見えるけれども手に届かない」というイメージが湧かないのだ。「根」なら地面を掘れば手に入る。

これは「嶺」が常用漢字表にないため「根」を使用したものだ。とはいえ、実例を欠いた代用漢字ではない。「根」は「高いところ」を指し、「山の頂」「峰」の意味がある。山の稜線、峰続きの場所を「尾根」と言うし、「屋根」は建物の上にある。

雲が空で形を変えていくように、言葉も社会の中で、その意味やイメージを変化させる。「高嶺(たかね)の花」は、こうした言葉に対するイメージの変化をくんで標準表記とした例だ。一方、「きれい」は「綺」が常用漢字表にないため、漢字としては「奇麗」を標準表記としている。「奇」を使うことに違和感を持つ人もいるだろう。しかし「奇」には、不思議、怪しいという意味だけではなく、「珍しい」「通常とは異なり優れたさま」という意味がある。通常とは異なる美しさを「奇麗」と言うのだ。

迷いと模索に伴走する道具として

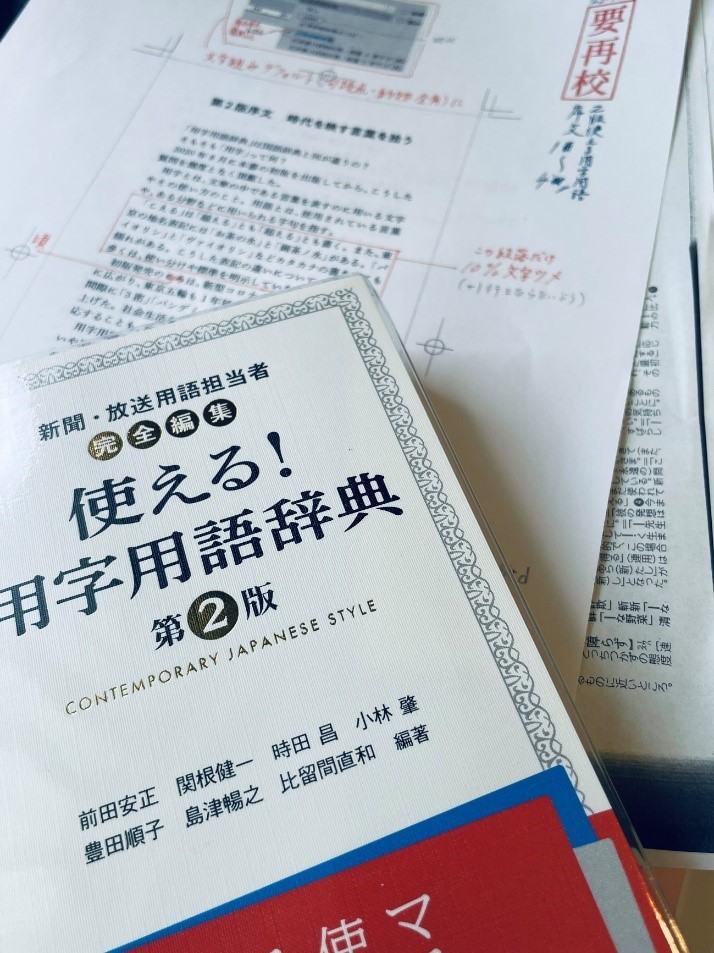

「私」の訓や「高根」の「根」、「奇麗」の「奇」を例に取って説明したように、僕たちは言葉の持つ意味を全て理解しているわけではない。そのため、言葉のイメージが一方的に独り歩きすると、書き手と読み手の間でイメージが乖離してしまうことにもなる。標準表記を示した用字用語辞典は、イメージの広がりを抑える役目を担っているとも言える。

言葉を制限するのはおかしい、という論議も重々承知している。文章表現や表記は、自由であるべきだという主張はもっともなことだ。それでも標準表記を示した辞書を世に出そうと思うのは、雲の形のありようや、夜空の星が紡ぐストーリーを書くために、誰にでも伝わりやすい基本の用字・用語を選択肢の一つに加えてもらいたいと思うからだ。

イメージは抽象的だ。言葉もまた抽象的だ。頭の中に浮かぶ抽象的イメージをストーリーとしてどう読み手に伝えるか。常に書き手は迷い、模索する。読み手も書き手のストーリーを理解しようと思考を巡らす。『使える!用字用語辞典』は、その迷いと模索と思考に伴走する道具として使ってもらえれば、と思っている。

違いを乗り越えた先にある言葉の本質

新聞・放送に代表されるマスメディアは、義務教育を終えた人なら世代を問わず誰もが理解しやすい表記・表現を工夫してきた。何百、何千万という読者、視聴者に届ける日本語には、責任が伴う。

日々のニュースには様々な言葉が飛び交う。それらは国語辞典に載る前の「生の言葉」だ。瞬時の判断が必要なものも多い。「マジ卍」や「3密」などのように、時が過ぎれば消えていく言葉もある。10年後に生き残らない言葉であっても、その時を表す歴史の一断片として存在する場合がある。そのためマスメディア各社は、国の国語施策を尊重しつつ、常に社会の動きを見ながら「言葉の現場」を検証し、適切な表記・表現を考え続けている。

例えば、2022年2月のロシアによるウクライナへの軍事侵攻に伴って、ロシア語読みだったウクライナの首都キエフはキーウに、チェルノブイリはチェルノービリに、オデッサはオデーサなど、ウクライナ語読みに変更した。しかし、旧ソ連時代の「チェルノブイリ原発事故」や、イギリスの作家フレデリック・フォーサイスが書いた小説『オデッサ・ファイル』などはどう表記すべきか。一律に変更できないという課題もある。

そもそも、ロシアがウクライナに攻め入ったのは、侵攻なのか、軍事侵攻なのか、侵略なのか、戦争なのか。マスメディア各社が横一線で表記を統一しているわけではない。政治、地理、歴史、文化に対する見方・考え方は、表記にも微妙な影響を及ぼす場合がある。

こうした各社のハウスルールを背景に持ちながらも、『使える!用字用語辞典』の編集作業には2020年の初版から、新聞・放送各社を横断する形で編著者が集まった。それは、日本語の最前線をにらみつつ、各人の知見を生かし、偏りのない用字用語を提示したいという共通の思いがあったからだ。とはいえ、単に異論を排除したり小さく刈り込んだりして無難な形に整えたわけではない。疑義のある部分については、編集会議での話し合いを通して最適解を探っていった。ここにこそ言葉の本質があり、この辞書ならではの強みがある。

編著者の言葉に対する考え方や向き合い方にも、それぞれに個性がある。それは、独自の視点で言葉に切り込んだ解説やコラムの中で理解していただけると思う。

初版から5年、僕たちはコロナ禍や地震・風水害など、これまでにない自然の猛威を経験してきた。こうした世に低く垂れ込める黒雲は、一方で社会のシステムを大きく変化させた。在宅勤務による働き方、それを補うチャット機能やITプラットフォームの充実、さらに生成AIの急速な発展が、その一部だ。社会システムの変化は、既存の価値観に対する見直しも促し、ジェンダーギャップ解消ヘの意識も広がりを見せている。

世の変化は、次のステージに上がる吉兆と捉えることもできる。第2版では、こうした動向をいち早く反映し、見出しの数も増やした。タイトルの『使える!』は、刻々変化する「言葉のいま」を読者の皆さんに示し、「なるほど」と、納得していただける辞書にしたいとの願いを込めたものだ。