さて、西先生が「術(art)」の説明をするに際して引用した英文の出所を追って、いくつかの書物を覗いてみました。

まとめると、英文の出所は『ウェブスター英語辞典』に記載された定義であり、その定義はウィリアム・ハズリットが『エンサイクロペディア・ブリタニカ』第7版に寄稿したものからの引用でした。しかし、ハズリットの文章もまた、先行する『エンサイクロペディア・ブリタニカ』旧版からの引用であり、それ以前にも古くはネイサン・ベイリーによる辞書に記載されていたことなどが分かりました。まさに芋づるです。

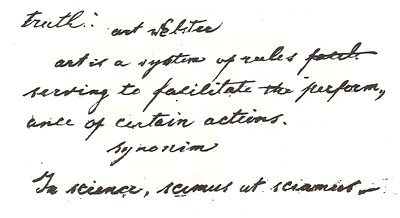

結論から言うと、西先生は『ウェブスター英語辞典』から引用したと思われます。というのも、「百学連環覚書」にこんなメモがあるのです。

少し読みづらいですが、”art webster”と見えます。そして、”art is a system of rules…”という例の文章が記されています(『西周全集』第4巻、313ページ)。

また、これから読んでいく箇所にさらなる英文とラテン文が現れるのですが、それらの文章もまた『ウェブスター英語辞典』に記されているのでした。

それなら最初からそう言って済ませればよかったかもしれませんが、そういうわけにもいきません。私たちは、西先生の「百学連環」講義をただ読むだけでなく、この講義を通して、19世紀末の日本に欧米の文化が流れ込んだ次第、あるいはそれが従来日本にあった漢籍を土台とした知と、どのように混ざり合ったり合わなかったりしたのかということを眺めようとしているからです。

実際、出典を追跡してみた結果、西先生が『ウェブスター英語辞典』を介して、ベイリーやベイコン卿、つまり、17世紀、16世紀にまで言葉の上でつながっている次第が見えました。英米で培われた言葉が、一冊の辞書を通じて日本に渡ってきたわけです。

ところでウェブスターの英語辞典は、明治期の日本でも活躍した辞典の一つでした。その辺りのことにご興味ある向きは、早川勇氏の『ウェブスター辞書と明治の知識人』(春風社、2007)をお勧めします。

では、「百学連環」の続きを読んで参りましょう。

『ウェブスター英語辞典』からARTの定義を引き、日本語で語釈をしてみせた後で、西先生はさらにこんなふうに述べます。

元來學と術とは混雑しやすきものゆゑにsynonymなるものありて、文字の意味を分明に區別せさるへからす。則ち羅甸語に〔於テハ〕In science, scimus ut sciamus, in art, scimus ut producamus.

(「百學連環」第4段落第3~4文)

最後のラテン語交じりの文は、行の左側に言葉が添えて補足されています。

・scimus 知ル

・sciamus 知ラルヽコトヲ

・scimus 知ル

・producamus 生スルコトヲ

(ただし、原文で「コト」は合字表記=「ヿ」U+30FF)

訳してみます。

元来、「学」と「術」は混同しやすいものだ。そのため、〔辞書には〕同義語というものがあるのであって、文字の意味をはっきりと区別しなければならない。ラテン語で「学では、知ルタメニ知リ、術では、ツクルタメニ知ル」という。

「学」と「術」とでは、その動機や目的が違っているというわけです。知るために知るのか、なにかをこしらえるために知るのか。訳文には明示しませんでしたが、ラテン語のscimus、sciamus、producamusは、いずれも一人称複数形の動詞です。

それにしても、「学」と「術」のこうした区別は、なぜラテン語で記されているのでしょうか。文章の出典とともに、次回検討してみることにしましょう