大正12年(1923)ごろの三省堂は、経営崩壊をのりこえて、営業成績が急上昇している時期だった。そんな矢先に関東大震災が起きて出鼻をくじかれたが、蒲田工場建設用に明治商業銀行(大正12年に安田銀行に改称)から借りた30万円を、震災発生を受けて銀行側が用途を問わず使ってもよいとしてくれたため、工場建設、本社建設、運転資金にあてることができた。これが、三省堂の復興を比較的容易にした要因のひとつとなった。

震災後、三省堂はただちに小石川区(現・文京区)戸崎町3番地の亀井忠一宅を応急事務所とした。神田三崎河岸の工場からは、辞書の版下をわずかに持ち出せた程度で、すべてが焼けてしまった。しかし幸いにも、三省堂は蒲田に工場敷地をもっており、建築事務所用にと移築してきた古建物も無事だった。そこで、焼け跡の灰かきもあとまわしにして、工場復興に奔走した。

まず、埼玉県川口市に今井直一と桑田福太郎の2人の技師が行き、増平鉄工所から完成にちかい四六全判活版印刷機と、8頁印刷機各1台を買い入れた。亀井寅雄が欧米視察に行った際にアメリカで注文した最新鋭の印刷機械類は、関東大震災前に日本に到着し、荷ほどきされないまま蒲田駅の倉庫内に積まれており、幸運なことに無傷だった。

しかし蒲田工場はこれから建設しなくてはならず、工場機能をある程度の規模まで復興できるまでには時間がかかる。そのあいだ、三省堂の主力製品である教科書や辞書類の製造を止めるわけにはいかない。来年度の教科書は、活字をそろえてあらたに組版しているだけの時間がないので、撮影して亜鉛凸版[注1]で復刻することにした。辞書は幸いにも清刷り[注2]が無事だったので、それを版下としてオフセット印刷をすることになった。

関東大震災の被害はおおきく、東京付近では製版や印刷製本の器具・薬品・材料がすぐには手に入らない。大阪や神戸、場合によっては上海に行かなくてはむずかしい状況だったため、辞書のオフセット印刷は大阪の精版印刷に依頼することにしたが、一日もはやく手配しなくては他社に独占されてしまうおそれがある。そこで、常務取締役・亀井豊治、調整係として荒川九兵衛、工場関係担当として今井直一、製本関係担当として牧製本所の黒田職長の4人が、急ぎ大阪にむかうことになった。

大震災発生1週間後の9月8日、4人は避難民として軍艦浅間に乗り、芝浦を出港。翌日には清水港に上陸し、そこから汽車で大阪にむかった。大阪ホテルに1週間滞在し、写真製版用の器具・薬品類や断裁機、針金綴じ機などを手に入れた。精版印刷では海軍水路部が数台の機械を契約したあとだったが、なんとか『英和コンサイス辞典』『和英コンサイス辞典』『広辞林』の3点の印刷を引きうけてもらうことができた。

辞書はもともと、活字を組んだものを縮小して写真製版し、亜鉛凸版によって印刷していた。これは、手彫りで種字をつくっていた当時、7号より小さい活字を彫るのは難しかったからだ。亜鉛凸版の製版は、震災前まで神田甲賀町の加藤安次郎が一手に引きうけていた。息子の加藤雄三も優秀な製版技術者で、とくに『英和コンサイス辞典』『和英コンサイス辞典』といった小型辞書の細かい文字の製版で技術を発揮した。しかしこの加藤製版所も工場、自宅ともに焼けてしまい、製版用のレンズのみをもって逃げたとわかったため、東京・市ヶ谷にある三省堂社長・神保周蔵宅の2階を製版所に改造し、加藤一家を住まわせて、教科書の凸版製版を開始した。これは翌大正13年(1924)2月ごろまでつづき、大正13年度の教科書復刻をなしとげたのち終了した。

蒲田工場では、増平鉄工所、中馬鉄工所、斎藤鉄工所から次々届いた機械を建築事務所用に仮建築した48坪の建物内にすえつけ、亜鉛凸版による教科書印刷をスタートした。アメリカから蒲田駅ちかくの倉庫に到着していた最新鋭のミーレ2回転印刷機も設置して、力を発揮した。これは四六全判寸延びが刷れる印刷機で、自動給紙装置と自動紙積装置をそなえた、アメリカでも新式高性能の機械だった。

母型は字母宗と字母長[注3]に注文する一方で、今井直一と工場長の佐分利鉄郎は、大震災の被害を“活字をすべて新刻できる絶好の機会”ととらえた。三崎河岸工場時代はだいたい秀英舎(現・大日本印刷)の母型による号数活字[注4]を使っていたが、辞書では欧文と混植となり、こちらはポイント制活字[注5]で規格が異なっていたので、不便がおおかった。そこで今井と佐分利は、震災を機に活字をアメリカン・ポイント制に統一することにし、活字の高さをアメリカの基準よりすこし高い0.921インチと決めた。

今井はのちに、〈これはまことに画期的なことで、母型彫刻機の設置と相まって三省堂の組版を優秀なものにした大きな要素となったのである。〉と記している。[注6]

こうして、三省堂の復興はすすんだ。大手町の本社は大震災の翌年、大正13年(1924)春までに3階建て420坪あまりの仮建築をおこない、旧三崎河岸工場はとりあえず製本工場として復旧した。蒲田工場はおなじく大正13年(1924)9月に操業を開始したのだった。

(つづく)

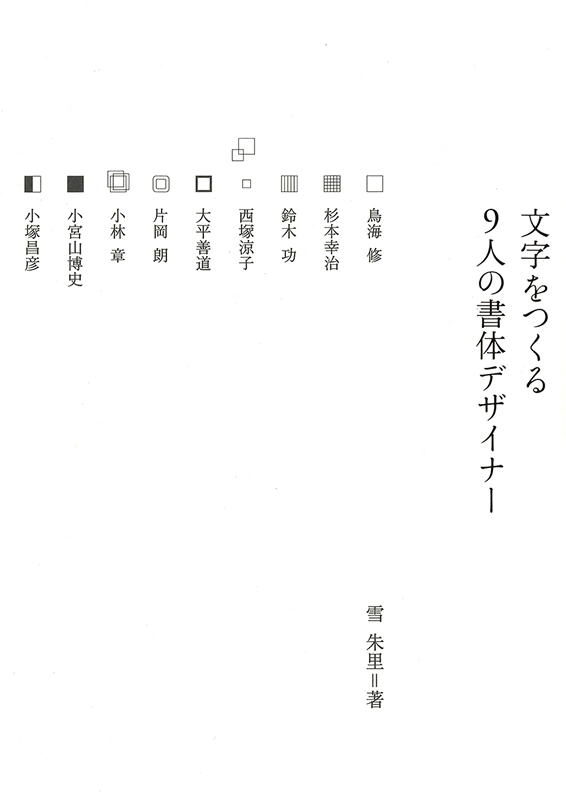

三省堂蒲田工場。恒例の3時の体操の様子

※写真は『三省堂の百年』(三省堂、1982)より

[参考文献]

- 『昭和三十年十一月調製 三省堂歴史資料(二)』(三省堂、1955)から、

亀井寅雄「三省堂の印刷工場」

今井直一「蒲田工場の建設」「我が社の活字」(いずれも、執筆は1950) - 『亀井寅雄追憶記』(故亀井寅雄追憶記編纂準備会、1956)

- 亀井寅雄 述/藤原楚水 筆録『三省堂を語る』(三省堂、1979)

- 『三省堂の百年』(三省堂、1982)

- 『本邦活版開拓者の苦心』(津田三省堂、1934/復刻:ナプス、1997)

- 矢作勝美『明朝活字の美しさ』(創元社、2011)

[注]

※字母吉、字母宗については『本邦活版開拓者の苦心』(津田三省堂、1934/復刻:ナプス、1997)P.93

※字母長については矢作勝美『明朝活字の美しさ』(創元社、2011)P.242

号とは、活字の大きさの単位のこと。活字の角柱部分の大きさをあらわす。いちばん大きい初号(42ポイント)から、最小の8号(4ポイント)までの9通りの文字サイズで構成されている。号とは、アメリカン・ポイント制以前に日本でもちいられた、活字の大きさの呼称。いちばん大きい初号から、最小の8号までの9通りの文字サイズで構成されていた。アメリカン・ポイント制定以前にあった活字ボディの大きさをもとにしていたが、その後日本工業規格(JIS Z 8305-1962)がアメリカン・ポイント制にもとづいた活字ボディの基準寸法をさだめたときに、その基準寸法と号数相当の大きさとを、10.5ポイントの1/8を単位とした倍数によってあらたに対応付けた。そこでは、たとえば42ポイント(14.76mm)が初号相当、10.5ポイント(3.690mm)が五号相当の大きさとされている。

ポイントとは、号と同様、活字の大きさの単位を表す。10ポイント=10ポのように「ポ」と略される。日本では、幕末から明治末期にかけては号数制が中心だったが、明治末期から次第にアメリカン・ポイント制に移行した。アメリカン・ポイント制では、1ポイント=1/72インチ(0.3514mm)ここでのポイントは、アメリカン・ポイントを意味する。ポイントは、活字の大きさの単位。10ポイント=10ポのように「ポ」と略される。日本では、幕末から明治末期にかけて号数で活字の大きさを呼んでいたが、明治末期から徐々にアメリカン・ポイント制に移行していった。1886年にアメリカで制定されたアメリカン・ポイント制では、1ポイント=1/12パイカ、パイカ=0.1660インチと定められた(また、日本工業規格「JIS Z 8305-1962」では1ポイントは0.3514mmと定めている)。制定以前には、1ポイント=1/72インチが提唱されたが、種々の理由からそれは採用されなかった。これに対して、現代のコンピューターソフトウェアでは1ポイント=1/72ポイントのポイント制が採用されている。

※注4,5について誤解を招く内容があるとのご指摘を受けたので、お詫びして訂正いたします(2019/6/4)

注釈制作協力:山本太郎氏(アドビ)