昭和18年(1943)5月。三省堂社長・亀井寅雄や今井直一(同年8月に取締役に就任)がこころから望んだ、まさに「ベントン彫刻機の成果の結晶」ともいえるような辞書が刊行された。『明解国語辞典』である。ベントン彫刻機であたらしく彫刻した「5.5ポイント漢字活字」を使用した辞書だ。

『明解国語辞典』は、「日本で最初の現代語中心の小型国語辞書」という、辞書そのものとしても画期的なものであった。金田一京助編となっているが、実質的に編者の中心となったのは見坊豪紀(けんぼう・ひでとし/1914-1992)。『三省堂国語辞典』の編纂者として知られるひとである。『明解国語辞典』の編集に着手した当時はまだ25歳、東京帝国大学大学院に在籍中のこと。見坊は「引きやすいこと」「わかりやすいこと」「現代的なこと」という3点の、これまでの辞書とは異なる、あたらしい編集方針をうちだした。

見坊が三省堂から依頼をうけて原稿執筆をはじめたのが昭和14年(1939)11月ごろ、書き終えたのが昭和16年(1941)1、2月ごろのことだ。[注1] いっぽう、5.5ポイント活字(明朝漢字)が完成したのは昭和15年(1940)1月のことである。[注2] パターンは昭和6年(1931)2月~10年(1935)7月にかけて制作した「明朝漢字3000字」を使用したとおもわれる。[注3]

「5.5ポイント(約1.9mm角)の明朝漢字」という、これまではとうてい彫りえなかった母型を彫刻する計画を、いつ三省堂は決めたのか。その具体的な時期はわからないが、5.5ポイント漢字活字の新刻計画をたてたきっかけは、もちろんベントン彫刻機が本格稼働しはじめたからだ。

三省堂では従来、辞書でちいさな文字を印刷する際はいったんおおきめの8ポイント(約2.81mm角)の活字で組版をおこなって清刷りをとり、これを写真製版で使用サイズに縮小して亜鉛凸版をつくり、この亜鉛凸版を印刷機にセットして印刷していた。活字のもととなる種字を職人が原寸大で手彫りしていたときには、6ポイント以下の文字はなんとかふりがなが彫れる程度で、漢字などはとても彫ることができなかったし、その後の文選や組版の作業もたいへんだからだ。

しかしこの方法では、活字組版を複製したうえで印刷することになるので、印刷の鮮明さはややうしなわれる。そこで今井はこうかんがえたのだ。

コンサイスものをはじめ、その他の辞書で小文字の印刷をするには、亜鉛凸版法によったのであるが、このように写真で縮めて製版するよりも、もし活字組版から直接印刷ができたら、さらに鮮鋭な美しいものになるだろう、幸いにベントン母型彫刻機によって、どんな小さな文字でも完全に彫刻ができるのである。手彫りでは六ポイント以下の小さい文字は、振りがな用のかなぐらいができるだけで、明朝漢字など到底思いも及ばぬところである。しかるにわが社は母型彫刻機を持ち、どんな多画文字でも完全に彫刻できる技術を完成しておるので、他社の追随を絶対に許さぬ五・五ポイント漢字活(ママ/筆者注:「字」が抜けたものとおもわれる)を新刻する計画をたてた。

今井直一「我が社の活字」(三省堂、1955/執筆は1950)[注4]

5.5ポイント明朝漢字活字のむずかしさは、「これまでにない極小文字の母型製作」ということだけではなかった。活字の材料となる活字地金[注5]からして、そのちいささに耐えうるものとなるよう、特別な配合などを研究しなくてはならなかった。

いざ極小文字の母型がうまくできても、それを型として活字を鋳造する「活字鋳造技術」も難易度の高いものだった。

活字ができあがったらできあがったで、今度はその5.5ポイントのちいさな活字を、1文字1文字原稿どおりに拾って(文選)、組版(植字)しなくてはならない。校正をおこなうにも、ひと苦労だ。「他社の追随をゆるさぬ活字を」とこの計画を立てた今井も、〈数多くの困難にであった〉[注6]と書いているが、失敗にもめげずに何度でもやりなおす「忍耐」と「熱」とでやりとげた。

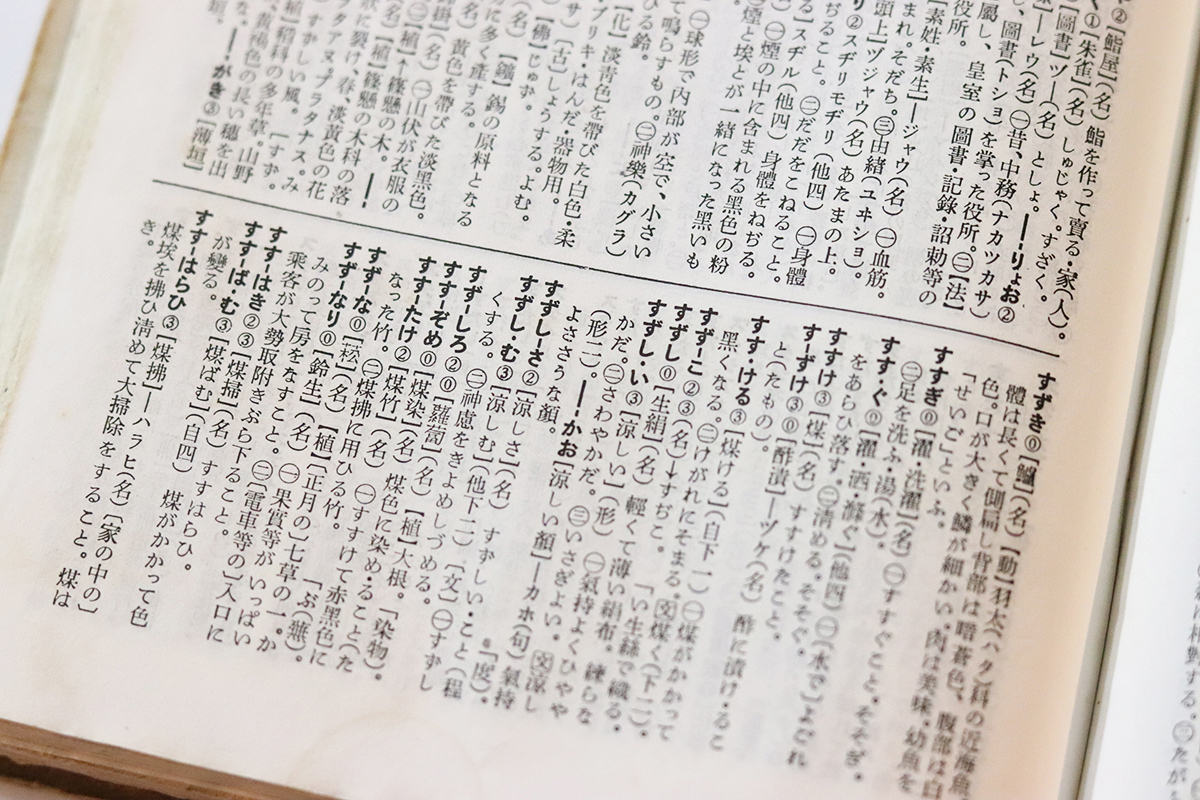

そうしてついに昭和18年(1943)5 月、新刻した5.5ポイント活字を組版・印刷した『明解国語辞典』(A6判、1140ページ、定価4円)が完成したのだ。筆者の感想であるが、その誌面は、ごく薄いインディアペーパー(特漉きインディア紙巻取紙)に墨色くっきりと刷られており、文字のつぶれやカスレ、刷りムラもない。薄紙の両面に印刷されているが適度な印圧で、誌面は凸凹しておらず、裏抜け[注7]も気にならない。ゆえにとても読みやすい誌面となっている。三省堂の社史『三省堂の百年』(三省堂、1982)によれば、5.5ポイントの新鋳活字だけでなく、昭和16年(1941)に製作されて〈印刷学会にも報告され、印刷業界の注目を浴びていた一ポイントインテル〉を使用して組版をしたとある。〈工場と校正係は大変な苦労であったが、読者からは大変好評をうることができた〉そうだ。[注8]

5.5ポイント明朝漢字(ベントン彫刻機で母型を新刻)を活字組版し、写真縮小による製版を経ずに印刷した『明解国語辞典』(三省堂、1943年5月10日初版)。印刷は三省堂蒲田工場。写真下は誌面をスキャンしたもの[注9]

三省堂の辞書印刷は、もともと「うつくしい」と評判の高いものだった。たとえば昭和10年(1935)におこなわれた『印刷雑誌』の「活版及活版印刷動向座談会」(内閣印刷局や東京朝日新聞技術部長、東京築地活版製造所、写研、そのほかいくつかの印刷会社のひとびとが参加した座談会)では、従来の「活字組版を写真製版で縮小し、亜鉛凸版で印刷」していた辞書ですら注目され、印刷雑誌社の郡山幸男が〈今井さんの所のインヂアペーパー刷の辞書などは、実に綺麗なものですね。一体どうして刷ったのかと思うくらいよく刷れている……〉にはじまって、印刷のときの胴はなにをつかっているのか、凸版から一度電気版にするのか(凸版のまま印刷しているとの答え)、凸版の木台にはどんな木をつかっているのか、インキはどこのを使っているのか……と、根掘り葉掘り質問しながら、三省堂の印刷のひみつを探ろうとしたぐらいだ。[注10]

活字組版から写真製版による縮小を経ずに、じかに紙型[注11]をとって鉛版(鉛合金の凸版)をつくり、印刷した『明解国語辞典』は、それ以前の誌面よりもさらに鮮明だ。くっきりした活字や印刷のうつくしさという点でも、『明解国語辞典』は画期的な書物だったのではないだろうか。そしてそれは、ベントン彫刻機がなければ生まれえないものだったのだ。

(つづく)

[参考文献]

- 今井直一「我が社の活字」『昭和三十年十一月調製 三省堂歴史資料(二)』(三省堂、1955/執筆は1950)

- 『三省堂ぶっくれっと』No.103(三省堂、1993)

- 『三省堂の百年』(三省堂、1982)

- 「活版及活版印刷動向座談会」『印刷雑誌』昭和10年(1935)5月号(印刷雑誌社)

- 「新時代の活字はこれでいいのか!」『印刷界』昭和30年(1955)1月号(日本印刷新聞社)

[注]

https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/dict/ssd13088

※初出は『ぶっくれっと』1998年1月号 No.128(三省堂)

ちなみに三省堂では、インキにもこだわっていたようだ。使用インキを聞かれた今井は、〈東洋インキで、一九〇三というものを取っています。キロ八円くらい、無論舶来の写真版用の最高級のもので、某社に頼んで同じものを研究して買っているが、のばして使うと、どうしても和製のインキは淡くなって使えない。使いごろまでのばすと色がねぼけて刷れなくなってしまうので困ります〉と回答。これに対し、質問者の郡山幸男(印刷雑誌社)は〈随分高いものを使いますね〉とコメントしている。