前回までで、三省堂がアメリカン・タイプ・ファウンダース(ATF)から買い入れたベントン彫刻機を使いこなし、明朝漢字の母型彫刻と活字鋳造(しかも5.5ポイントという、種字を手彫りする電胎母型ではとうてい不可能な極小活字)をやり遂げるまでを見てきた。

ベントン彫刻機で母型を彫るためには、紙に拡大原字を書き、そこから彫刻の型となるパターンを製版する必要があったこと、パターンの製作方法などについては、本連載「第40回 書体研究室の移転と、母型彫刻の流れ」「第41回 『組み立て式』から『腐蝕パターン』へ」で述べた。

では肝心の「原字」は、どのように書かれていたのだろうか。

ベントン彫刻機による彫刻母型は、登場当初こそ「文字が死んでいる」などと辛辣な評価も浴びたが、精密機械をつかうゆえ母型の彫刻深度を厳密にそろえることができた。つまり彫刻母型から鋳造した活字の組版は文字面の高さがそろって印刷ムラが生じにくく、より美しい印刷を可能にした。「精巧な母型から精巧な活字をつくるから、精巧な印刷ができるんですよ」というのは、のちに同社の書体設計を手がけた杉本幸治の言葉だ。[注1]

精巧な母型はもちろん、精巧な原字からしか生まれえない。

杉本幸治が三省堂に入社する以前は〈当時三省堂にいた先輩たちが悪戦苦闘して「文字をデザインした」というと格好はいいんですが、活字の清刷りを拡大して、それを修整しながらセクション・ペーパーに書いて〉いく手法がとられていた。[注2] しかしやがて、清刷りのトレースではなく、原字を一から描くようになっていく。

初期の三省堂のくわしい原字制作の資料は見つけられていないが、終戦翌年に「ゆくゆくは書体設計の仕事につきたい」という志望動機のもと三省堂に入社し、やがて実際にたずさわるようになった杉本が入社後どのような教育を受けたのか、のちにどのような手法で書体制作をおこなったのかを見ることで、(前回までからすこし時代が飛ぶのだが)ATF製ベントン彫刻機導入期の三省堂の原字制作方法を推察することができるのではないだろうか。

杉本幸治は昭和21年(1946)3月に東京府立工芸学校(現・東京都立工芸高等学校)印刷科を卒業し[注3]、4月に三省堂に入社した。新卒で入社し、三省堂が書体設計士として一から育てあげた最初の1人といえるかもしれない(昭和12年に東京高等工芸学校/現・千葉大学工学部を卒業し、杉本より先に新卒で入社した細谷敏治は、母型の研究と彫刻を中心に担当していた)。

どのような人物だったのだろうか。

*

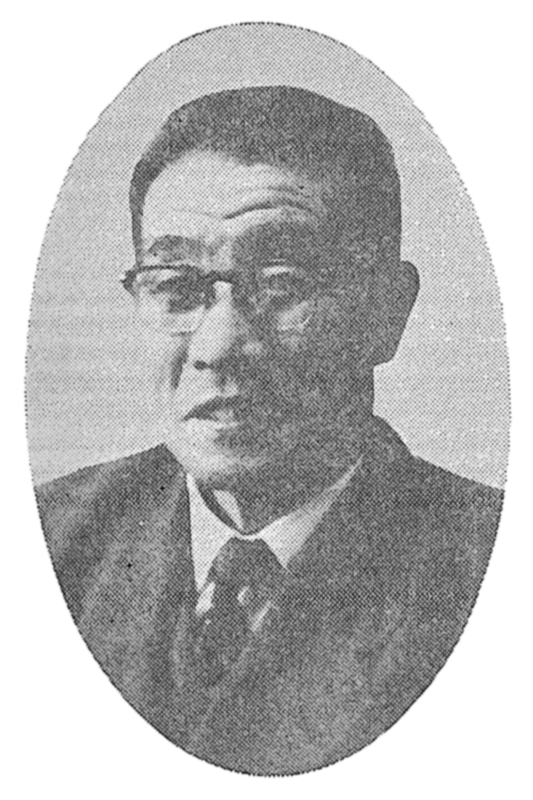

杉本幸治(すぎもと・こうじ/1926-2011)は東京生まれ。

〈子どものころから、堅い字を書くのが好きだったんです。鉛筆や万年筆でノートを書くにしても、角ばった活字体のような字で形よく書いてしまう。それが高じて、文字をつくることにだんだん興味がわいてきた〉と語る。[注4]

書体設計士・杉本幸治(1926-2011)

(撮影:雨宮秀也/2010年3月12日)

ゆくゆくは活字書体分野に進むことを志し、高等小学校卒業後、東京府立工芸学校に進学。入学した年の12月には太平洋戦争が始まり、3年生後半からは海軍水路部に学徒動員。このとき、活字の文選・組版を経験した。昭和20年(1945)8月にようやく終戦をむかえたころには、翌年3月に卒業をひかえ、〈世の中の動向推移も定まらず、衣食住に窮し不安定な時期ながら〉[注5]就職先をかんがえなくてはならなかった。

印刷科には多数の会社から申し込みがあり、同級生のおおくは印刷会社や関連企業への就職をきめていた。しかし杉本の希望する活字書体分野からの求職はまったくなかった。担任教師からは、出版社の三省堂をすすめられた。当時、三省堂にあこがれる学生はおおく、教師から「おまえでなくては推薦できない」とまで言われたものの、杉本は「三省堂は出版社であって、文字を書けるような職種はないのでは」とかんがえて保留し、他の印刷会社を2、3社まわってみたが、決め手に欠けた。

「ついには、運を天に任せるつもりで、くじをつくって引いてみました。三回引いて二回が三省堂。これはやはり、先生のご好意に報いるべきなのだと、三省堂に就職することに決めました」

雪朱里『文字をつくる 9人の書体デザイナー』(誠文堂新光社、2010)[注6]

くじまかせとは投げやりにもおもえるが、彼の強運を感じるのはそのあとだ。府立工芸の卒業式を終えた杉本は、その足で三省堂本社での面接試験にむかった。面接官は専務の今井直一と、熊井工場長。その面接の席で、今井は杉本にこうつげたのだ。

「当社には印刷の自家工場があり、鮮明精巧な活字で辞書印刷をおこなっている。自社の独自書体を制作し、母型も社内で製造している。きみがのぞむなら、3年後にその部署に就かせてあげよう。それまでは遊んでいなさい。給料は300円。4月1日から神田工場に出社するように」

今井直一(1896-1963)

『三省堂の百年』(三省堂、1982)より

採用は即決。三省堂に活字をつくる部門があるとは知らなかった杉本にとって、それは耳をうたがう、しかしこのうえなくうれしい言葉だった。〈おおいに感動を覚え、それこそルンルン気分で帰宅しました〉と語っている。[注7]

それにしても、「3年間遊んでいなさい」とはどういう意味だったのか。

そのときの今井さんの本心は、「その三年の間に、現場のシステムや、印刷工程を全部体験しなさい」ということだったとおもわれました。いきなり文字を設計するとか、彫刻機を使って活字母型を彫るのはまだ早いということでしょう。そのために印刷用活字とは、いったい印刷工程のどういうところからはじまって、どこをどうすれば良くなるのか、そういった印刷全体のプロセスを学びなさいという意味だったとおもっています。

『杉本幸治 本明朝を語る』(リョービイマジクス、2008)[注8]

4月に入社すると、杉本はまず活字鋳造の部署に配属された。あるていどの経験をつむと、今度は複版(活字組版から紙型をとり、鉛合金を流しこんで鉛版をつくる)に異動した。〈印刷・製本までの巡回体験を経ぬうちに三年がきて約束通り〉[注9]念願の「文字に関する部署」に異動したのは、入社3年目のことだった。[注10]

「しかしここでもやはり、いきなり原字制作(書体設計)ではありませんでした。書くほうを私はやりたいと思っていましたが、そのためにはまずベントン彫刻機での母型彫刻を経験し、活字のもととなる母型をつくりなさい、といわれたんです」[注11]

母型彫刻機が置かれた母型彫刻室は、社長・工場長直轄の組織で、社員にさえ非公開の場所だった。杉本より早く入社した先輩社員でも「母型彫刻室の話は聞いたことはあるが、見たことはない」という人がほとんどだった。[注12]入社3年目、杉本はその部屋に入ることをゆるされた。東京高等工芸学校印刷工芸科出身の先輩、製版課の細谷敏治の下につき、ベントン彫刻機による母型彫刻をおそわった。[注13]

ベントン彫刻機は、機械にセットした型(パターン)をフォロワーと呼ばれる探り針でなぞり、型のへこみどおりにこすると、パンタグラフの原理で機械上部にあるカッターにその動きが縮小されて伝わり、セットされた真鍮製の棒状の材料に凹型の母型が彫刻されるというものだ。母型を彫ると、拡大投影機[注14]で拡大し、仕上がった字面を検査した。

ベントン彫刻機にパターンをセットし、フォロワーでなぞっているところ

「パターンの文字の大きさや太さに彫刻時の縮小率をかけると、母型になったときの大きさや太さの理論値が算出できます。彫刻した母型がその理論値どおりに彫れているのか、誤差があるとすればどれぐらいなのかを拡大投影機でうつして調べる。そうやってパターンと彫刻母型を比較するうちに、パターンの腐蝕時の問題点も見えてくる。腐蝕した際に文字のへこみの縁が直角にならず、ななめになってしまうんですね。それだと線の太さが変わってしまう。だから底辺が直角になるように腐蝕することが必要なんです。当時の三省堂には、そういう腐蝕の名人がいたんです。こうした経験を通して、のちに原字を描く際にどこに配慮すればよいのかを学びました。活字母型や活字の分析をしながら書体設計――原字を書く。そこにつなげるために、まず母型彫刻を経験させる。それが、三省堂における書体設計の教育のしかたでした」[注15]

母型彫刻を2、3年経験した杉本は、いよいよ書体設計にたずさわることになる。三省堂は、どのように原字を制作していたのか。次回、杉本の原字制作手法から、それをさぐりたい。

(つづく)

[参考文献]

- 『三省堂の百年』(三省堂、1982)

- 『太平洋戦争下の工芸生活』(東京都立工芸学校 本科印刷科 23・24・25・26期 編集委員会、1997)

- 『三省堂ぶっくれっと』No.103(三省堂、1993)

- 朗文堂/組版工学研究会 編集・制作『杉本幸治 本明朝を語る』(リョービイマジクス発行、2008)

- 雪朱里『文字をつくる 9人の書体デザイナー』(誠文堂新光社、2010)

[注]