終戦翌年の昭和21年(1946)春に東京府立工芸学校印刷科を卒業し、三省堂に入社した杉本幸治は、ベントン用原字を書くために、おそらく三省堂がはじめて新卒から育てあげた書体設計士だ。

杉本幸治、40代のころ。『季刊タイポグラフィ』3号(1974)[注1]

杉本は入社後、活字鋳造や紙型・鉛版製作の現場を経験し、3年目からは母型彫刻室に異動となって、ベントン彫刻機による母型彫刻にたずさわった。やがて書体研究室所属となり、彼の待ちのぞんだ書体設計にたずさわるようになったのが昭和26年(1951)ごろのことである。[注2] じつは当時、一刻もはやくつくらなくてはならない活字があったのだ。

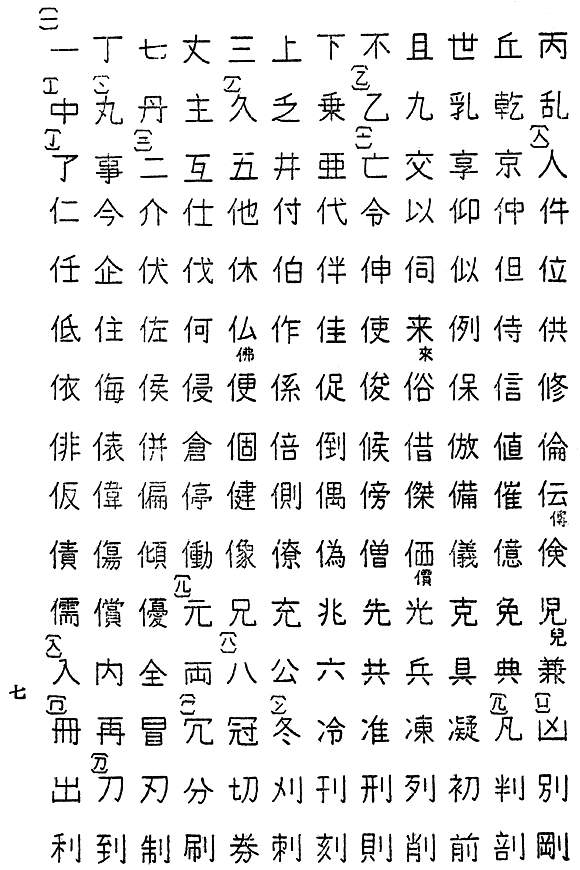

昭和21年(1946)、「当用漢字」1850字が発表された。当用漢字とは、漢字の読み書きを平易にし、正確にすることを目的として、法令や公文書、新聞雑誌、一般社会などの日常生活で使用する漢字の範囲をさだめたものだ(国語審議会が決定・答申し、内閣訓令第7号、同告示第32号で公示)。昭和24年(1949)4月には「当用漢字字体表」が発表され、活字や印刷関連会社、新聞社、出版社などは、一日もはやい新字体への対応がもとめられた。もちろん三省堂も例外ではない。自社で出版する教科書や辞書、参考書などの新字体への変更をいそぐことになった。[注3]

当用漢字字体表(一部/1949)

新字体の活字をつくるには、あたらしい原字を書き、母型をつくらなくてはならない。そこで今井直一(昭和26年1月、三省堂社長に就任)は杉本に、急いで書体設計を手伝うよう命じた。

当時のわたしはまだ未熟でしたし、そんな本格的な書体設計をするだけの力はなかったのですが、「ともかく、大至急だ」ということで、先輩とわたしとふたりで手分けして「当用漢字」に対応する書体設計と母型彫刻をがむしゃらにやりました。

「当用漢字字体表」なんて名称は立派ですが、見本として提示された字体はガリ版印刷の粗末なもので、資料としては役立つものではなかったんです。『杉本幸治 本明朝を語る』(リョービイマジクス、2008)[注4]

このときの「書体設計の先輩」とは、1923年(大正12)8月に桑田福太郎の助手として三省堂に入社した松橋勝二だ。杉本は松橋を「本木昌造にそっくりの風貌だった」とくりかえし語っていた。松橋は神保町の本社で出版部に所属しながら原字を書いており、杉本は神田工場(のちに三鷹工場)で原字と母型彫刻にたずさわっていた。[注5]

松橋勝二。『季刊タイポグラフィ』3号(1974)[注6]

こうして杉本は、当用漢字字体表による新字体の原字制作を機に、三省堂の書体設計の中心人物となっていった。[注7]三省堂時代の杉本のくわしい原字制作工程をたどれる資料は見つけられていないが、杉本が三省堂に在籍しつつ監修をつとめた晃文堂明朝(昭和33年[1958]、晃文堂より発売)の原字写真があるので、それを見てみよう。原字制作は、つぎのような流れでおこなった。

※撮影 (★)マークの写真すべて:木村雅彦氏[注8]

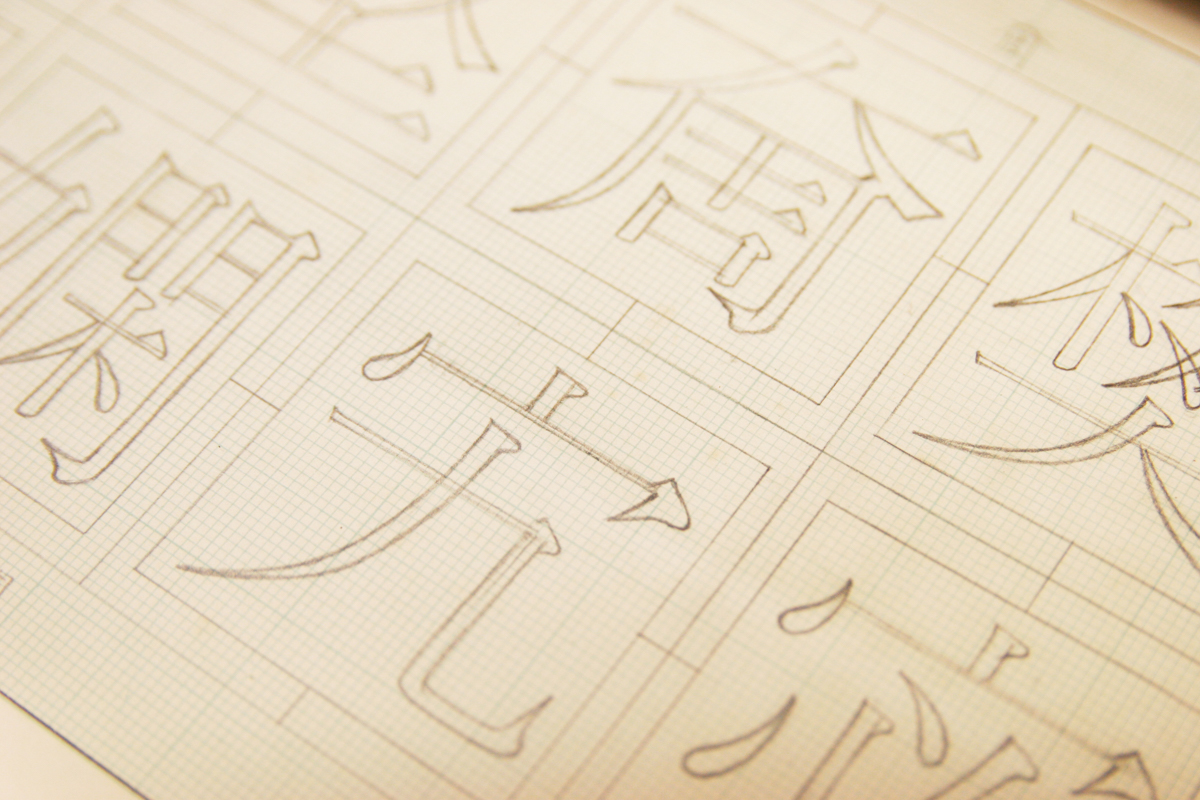

①鉛筆デッサン

まず、方眼紙に鉛筆で下図を書く。大きさは2インチ(5.08cm)[注9]

晃文堂明朝の鉛筆デッサン(★)

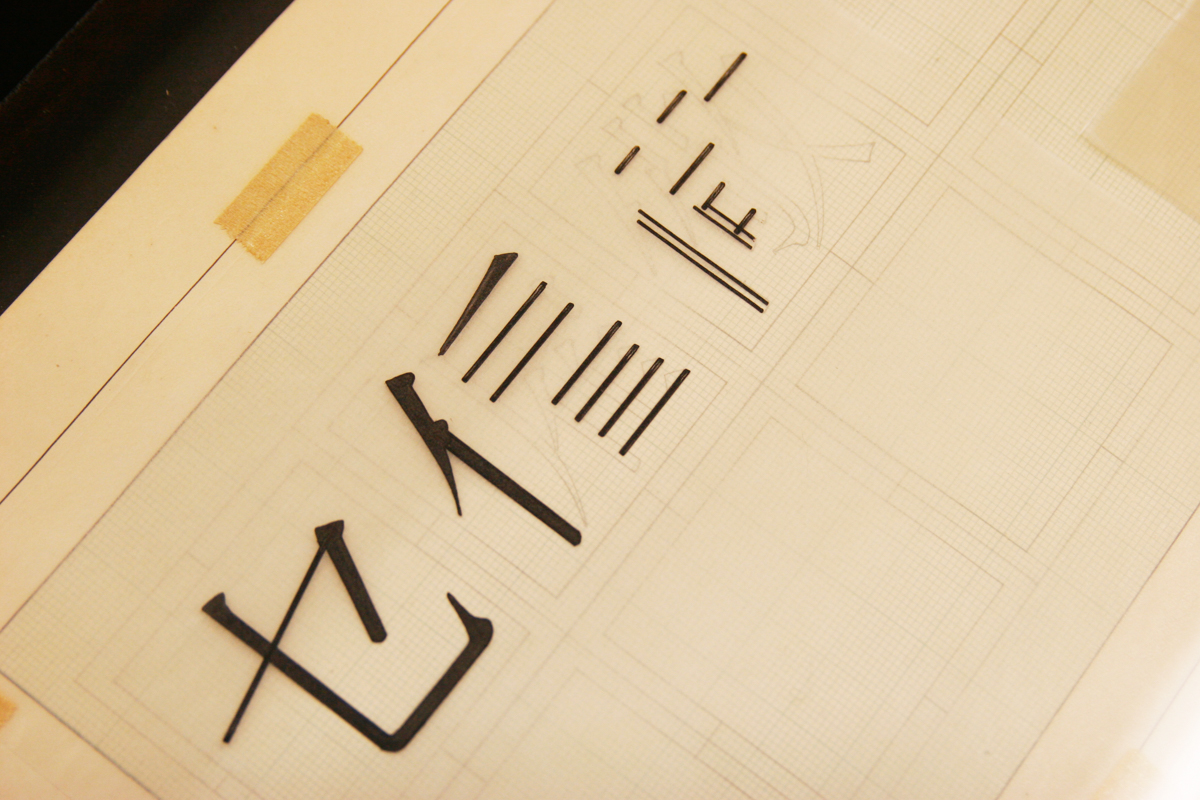

②墨入れをおこなう

鉛筆でしあげたデッサンの上に薄いトレーシングペーパーをのせ、墨入れ。道具はおもに烏口(からすぐち)と三角定規、雲形定規をもちいる。杉本は、漢字のハライやひらがななどの曲線部もフリーハンドではなく、すべて雲形定規をあててひいた。

晃文堂明朝原字。墨入れ途中のもの(★)

晃文堂明朝原字(★)

トレーシングペーパーの場合、パターンを製版する際にこの原字をポジフィルムがわりに亜鉛板に直接焼きつけた。このため、塗りのこしや薄い部分がないよう、文字の画線のなかをきちんと塗りつぶして、光を通さないようにしなくてはならなかった。また、ホワイトをつかうとそこが光をとおさず、製版で露光する際に文字のかたちがくずれてしまう。カミソリあとすら出てしまうということで、削って修整もできず、ひとたび烏口を握ったあとは修整なしの一発書き勝負だったという。

なお、原字はのちにトレーシングペーパーではなく上質ケント紙がもちいられるようになり、これにともないホワイトの使用も可能になった(しかし杉本はケント紙でもめったにホワイトを使用しなかったと語っていた)。[注10]

杉本のつかった道具。烏口。ねじでペン先の太さを調整後、先端に墨を差して線をひく。おもに製図につかわれた筆記具(★)

杉本のつかった道具。細筆は、墨入れのときに文字のなかを塗りつぶすのにもちいた(★)

杉本のつかった道具。曲線をひくのにもちいた雲形定規。定規のカーブそのままをひくのではなく、近いカーブ部分をあてながら、手で微妙に調整しながら、おもいえがく曲線をひいた(★)

杉本のつかった道具。墨入れには墨汁はもちいない。作業のまえには、たんねんに硯で墨をすってそれをつかった(★)

筆者が2009年に杉本にインタビューをした際、彼は書体設計の仕事についてこんなふうに語っていた。

「いまは『デザイン』というかっこいい言い方をしますが、私らの時代は『文字設計』『書体設計』と言いましたね。ようするに、設計をするんです。デッサンして、定規をつかって浄書するわけ。そこにトレーシングペーパーをのせて、墨をすって、烏口をつかって、製図と同じ方法で、トレーシングペーパーに文字を写すわけですよ。墨入れをする。それをもとにして、亜鉛板に焼きつけるんです。そうして亜鉛板を腐蝕すると、パターンができる。

いまだったら亜鉛板に焼きつけるまえに原字からフィルムをつくるんですが、当時はそういうものがなかった。だから、トレーシングペーパーで文字を写して書く。手間ひまがかかりましたね」

「つぎに、完成したパターンを使って母型を彫る。母型も、横線や縦線の太さをいくつにするか、ひじょうにシビアな数値が求められるんです。そうやって母型をつくる。工業的な文字のつくり方の世界だったんです。しかも、ポイント(文字のおおきさ)ごとにつくらなくてはならなかった。

そんなふうに、私はたまたま、原字を設計する作業と、母型を彫刻する作業の両方を体験しました。だから私は、その後、写植やデジタルフォントの設計にたずさわるようになったときにも、つくるときには数字的なファクターがほしいとかんがえていました。この線は何mmにするのか、太さはどうするのか。こういうつくり方だから、かたい、緻密な字になってしまう。デザイナーの方々と、私の世界はちょっとちがう。機械製図と同じやり方です。だから『書体設計』という表現になるんです」[注11]

杉本は2011年3月に逝去するまで、写植、そしてデジタルフォントへと書体制作技術が変遷しても、ずっと書体設計をおこなっていた。制作過程として写真を掲載したのは晃文堂明朝のものだが、おそらく1980年代にMacを導入するまでは、三省堂でつちかった書体設計(原字制作)手法をつづけていたのではないだろうか。

以下は、杉本がかかわったとおもわれる原字やパターン、母型の写真だ。まったくホワイトの入らない、とぎすまされた原字の様子から、「ひとたび烏口を握ったら一発書き勝負」という杉本や当時の現場の緊張感が伝わってくるようだ。

三省堂「部首字体」原字。杉本が書体研究室に在籍中の昭和34年(1959)6月29日に書かれたもの(杉本が書いたかどうかは不明)。このころはまだトレーシングペーパーがもちいられている(三省堂印刷所蔵)

三省堂「聖書用見出し文字」原字。制作者のサイン「YOSHIDA」の横に、杉本の印鑑がおされている。昭和28年(1953)3月23日制作(三省堂印刷所蔵)

三省堂「辞書用絵文字」原字。辞書にもちいられる絵文字も、これらも原字からパターンを製版し、活字をつくっていた。昭和33年(1958)10月3日制作(三省堂印刷所蔵)

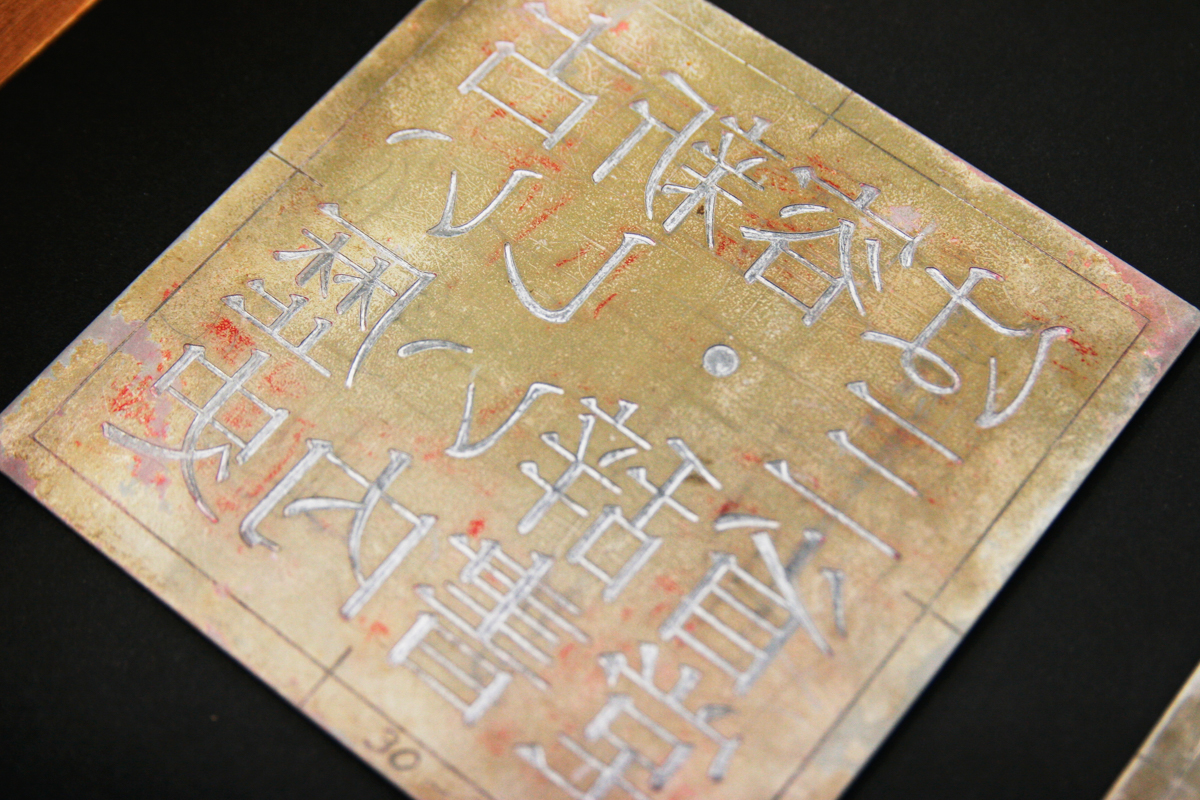

三省堂、昭和30年(1955)3月4日制作の原字。「反対向き(原稿ヲ裏返ス)焼付 深サハ浅ク」とのメモあり。ベントン彫刻機の性能を見るために制作されたものとおもわれる(三省堂印刷所蔵)

上の原字から製版したパターン(★)

さらに、上のパターンから彫刻した母型と、鋳造した活字。1号サイズ(27.5ポイント)の活字のなかに「古い歴史新しい内容・辞書は三省堂」の16文字の明朝体がおさめられている。ベントン彫刻機の精度の高さがうかがえる(★)

(つづく)

[参考文献]

- 『三省堂の百年』(三省堂、1982)

- 『三省堂ぶっくれっと』No.103(三省堂、1993)

- 朗文堂/組版工学研究会 編集・制作『杉本幸治 本明朝を語る』(リョービイマジクス発行、2008)

- 『季刊タイポグラフィ』3号(日本タイポグラフィ協会編、柏書房発行、1974.4)

- 雪朱里『文字をつくる 9人の書体デザイナー』(誠文堂新光社、2010)

[注]

当用漢字字体表(昭和23年6月1日) https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kakuki/syusen/tosin05/

筆者による杉本幸治へのインタビュー(2009年1月30日)より

資料協力してくださった木村雅彦氏に心より感謝申し上げます。