大正15年(1926)4月に蒲田工場内に書体研究室をもうけた三省堂は、写真製版と母型彫刻の作業を研究的に開始した。研究室にはベントン彫刻機、母型仕上機、研磨機などが置かれ、文字の製図からパターンの製作、母型の彫刻、仕上げというひととおりの工程がすすめられるようになった。

しかし関東大震災で本社および工場焼失の経験をした三省堂は、万全を期した。昭和3年(1928)5月には、まず研究室を旧鉛版倉庫の東側に移転。さらに、昭和5年(1930)7月、鉄筋コンクリート造りの鉛版倉庫が落成するとすぐに、この建物のなかに彫刻室を移転した。火災に対してもっとも安全な場所だったからだ。

書体研究室がベントン彫刻機で本格的に母型を彫刻しはじめたのは、彫刻室が移転した昭和5年(1930)7月ごろからと思われる。ベントン彫刻機での試刻を開始したのは本連載「第36回 ベントン彫刻機の荷ほどき」でもふれたとおり、大正15年(1926)4月のこと。つまり、約4年強が準備についやされたことになる。

ベントン彫刻機による一般的な母型製作のながれはこうだ。

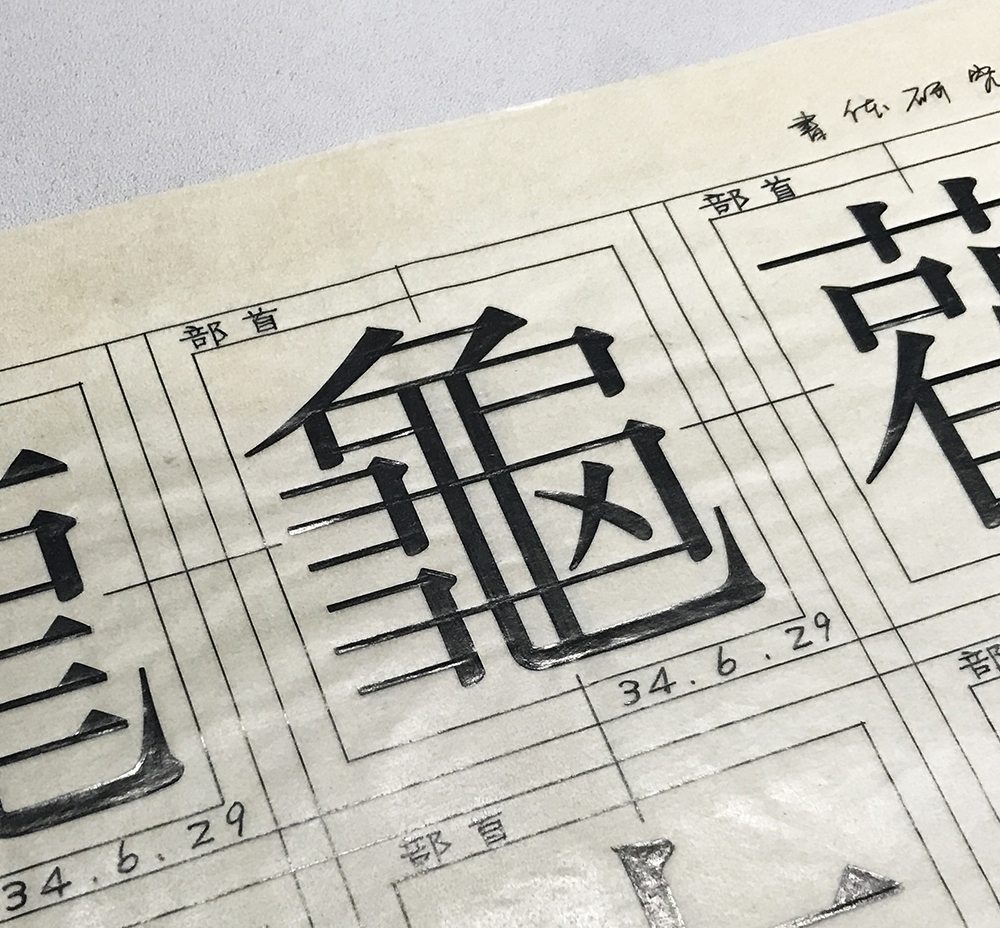

ベントン彫刻機で母型を彫るには、まず原字がなくてはならない。ベントン原字では、手彫りの種字のように活字原寸大ではなく、基本的には2インチ角(約4cm)の方眼紙に鉛筆で文字をスケッチする(文字を左右反転する必要はない)[注1]。そしてスケッチの輪郭をトレーシングペーパーに写しとり、カラス口や筆で墨入れ[注2]をして製図する(これを「原字」または「原図」という。時代によっては、トレーシングペーパーでなく普通の紙に写しとる場合もあった)。

トレーシングペーパーに写しとり、墨入れした原字。写真は「三省堂部首字体」(昭和34年〈1959〉6月29日、書体研究室制作/三省堂印刷所蔵)

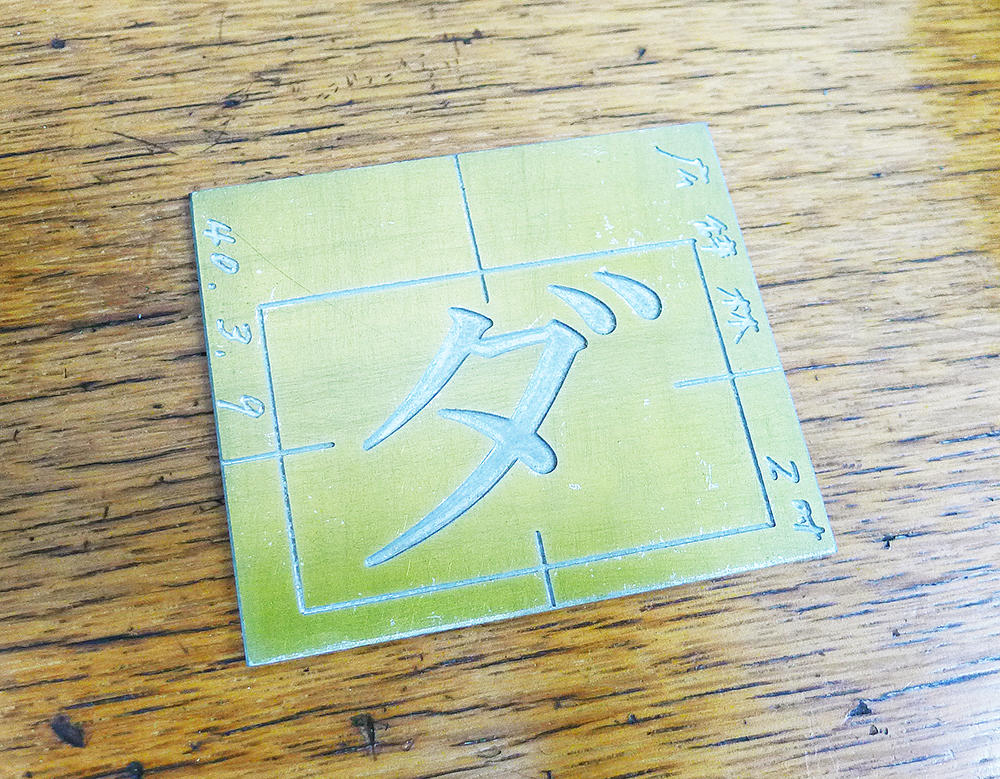

つぎに原字を亜鉛などの金属板に製版して、パターンをつくる。ベントン彫刻機において母型の型となるもので、文字部分はへこんでいる。

ベントン彫刻機における母型の型・パターン。写真は『広辞林』用のパターン(腐蝕版)。この書体は横長の平体(へいたい)となっているが、通常の書体の場合は正方形の枠のなかに製図される(昭和40年〈1965〉3月9日原字制作/三省堂印刷所蔵)

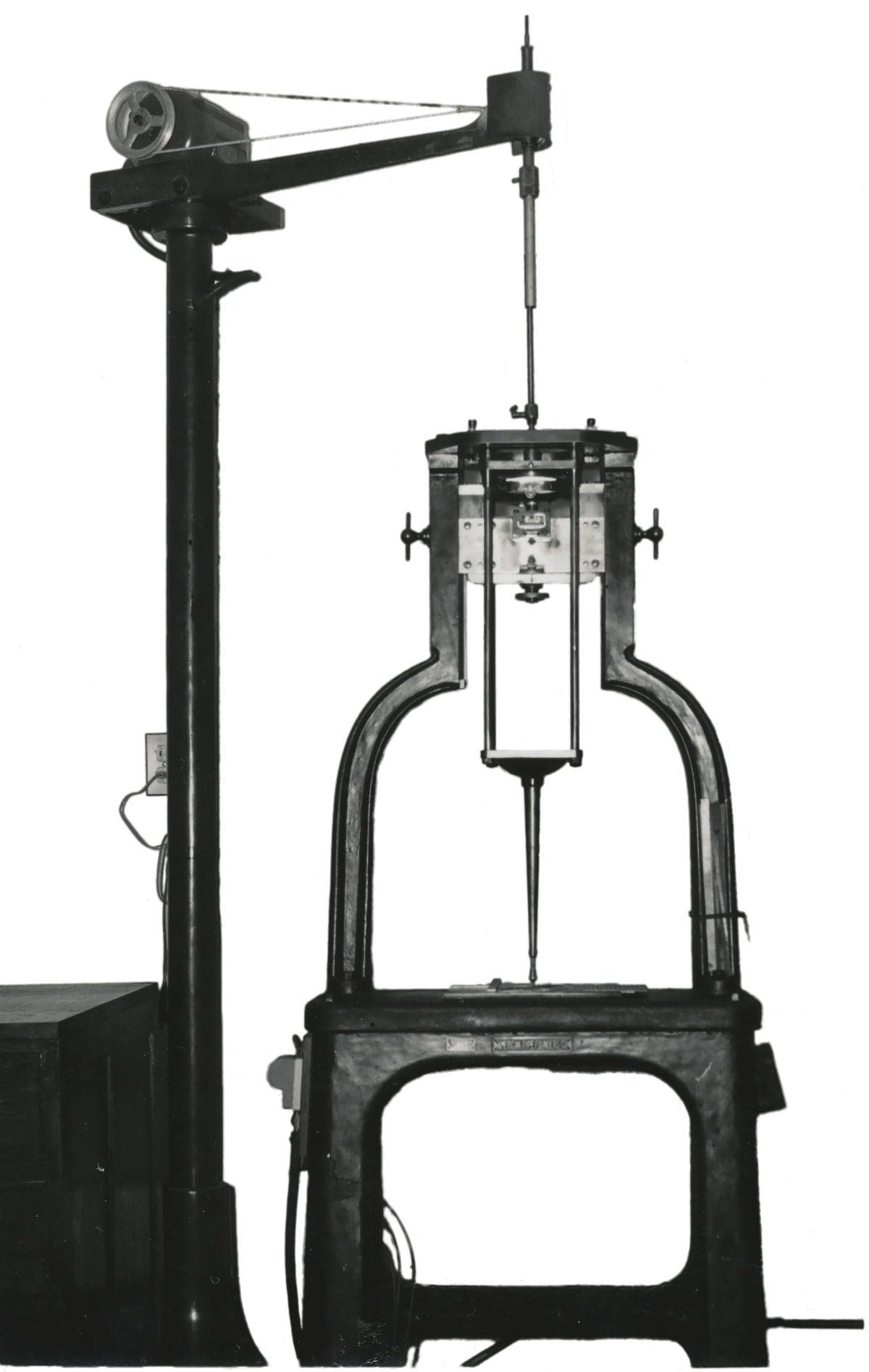

このパターンをベントン彫刻機にセットし、フォロワーと呼ばれる針でへこんでいる部分をなぞると、機械上部のカッターにその動きが縮小して伝わり、真ちゅうの母型材に文字が彫刻できる(ここでも文字部分はへこんでいる)。できた母型を鋳造機にセットして動かせば、文字部分が凸になった金属活字が鋳造される。これがおおまかなながれだ。

ベントン彫刻機(写真上)のテーブル部分にパターンをセットし、フォロワーでパターンをなぞる(写真下)(写真:三省堂所蔵)

母型。これが金属活字の型となる(三省堂印刷所蔵)

金属活字。凹型の母型からつくるので、ハンコのように文字部分が凸になる(三省堂印刷所蔵)

しかしアメリカン・タイプ・ファウンダース(ATF)で今井直一が教わったパターンの製作法は、上記とすこし異なる。まず、原字は4インチ角(10.16cm)。この原字から〈文字の輪かくを凸起する線であらわす電気版を作ってこれをパタンとした〉という。[注3]文字の輪郭線が凸起している電気版をつくり、それをパターンとしたということは、つまり、文字の輪郭線のみが凸となっていて、輪郭線に囲まれた文字のなか(と文字の周囲)は凹んでおり、そこをベントン彫刻機のフォロワーでなぞって母型を彫刻したということだろう(ベントン彫刻機では、フォロワーでなぞった動きが機械上部のカッターに縮小されて伝わり、そのかたちどおりに彫刻される。このため、パターンで凹んでおり、かつフォロワーでなぞった部分がそのまま凹刻されることになる)。[注4]

「電気版」とは「電鋳版」ともいう。『印刷事典』によると、〈活字組版・木版・亜鉛凸版・網凸版・原色版などの凸版類、直刻および腐蝕による凹版類などを原版とし、これを損なうことなく、最も忠実な複製版が得られるので、もっぱら紙幣・株券・印紙・切手など証券類の製作に用いる。(中略)まず原版に純鉛・ろう・プラスチックなどを強圧して電型を作り、これに各種の方法で電導性を与え、これを陰極として電解によって銅・鉄・ニッケルなどを電鋳してガラ版を作り、裏に鉛合金を流し込み補強して平台印刷版とするか、そのまま裏削りして平らにクロムめっきすることが多い。〉[注5]という。これを読むと、まずは彫刻や腐蝕で凹型の原版をつくり、そこから電鋳法で複製版をつくってパターンとするということのようだが、ATF社では最初の凹型の原版をどうつくっていたのかなど、謎がのこる。いずれにしても、 この方法は時間と費用がかかるため、日本語の数千字分のパターンをつくるには向かないとかんがえた三省堂では、もっと簡単にパターンをつくる方法が研究された。

そのひとつが、桑田福太郎が考案した「組立式パターン」だ。

漢字には篇と「つくり」から成るもの、しんにゅうのあるものなど、いろいろのものが組み合ってできているから、そのなかで共通のものは一つ作れば他に応用できて便利であり、経済でもあるという考案である。たとえば木へんのつく字は多いが「つくり」の変化に従って木へんも二~三種作っておき、それぞれと組み合わせて作字する。真ちゅう板を輪かく通り切り抜き、これを一枚の真ちゅう板の上に組立ててネジ留めしてパタンとするのである。じっさいに試作してやってみたが、文字もここまで機械的に分解することは困難なことがわかって中止した。

今井直一「我が社の活字」(三省堂、1955/執筆は1950)[注6]

「真ちゅう板を輪かく通り切り抜き」とあるので、組立式パターンは、ステンシル型のようなものだったのだろうか。文字部分を手作業で切り抜いたのか機械をもちいたのか、具体的にどのように製作していたのかは書かれていない。いくら「篇」と「つくり」を数種類ずつつくっておいて、組み合わせることで作字数を減らせたとしても、「真ちゅう板を文字の輪かくどおりに切り抜く」という作業に時間と手間がかかりそうである。漢字では上記の引用のようにデザイン面の理由もあり、組立式パターンは実用化がむずかしかったが、約物や数字などは2インチ(約4cm)角の真ちゅうパターンを実用化し、その一部は昭和25年(1950)に今井がこの文章を書いた当時も使用されていた。今井は、〈これら真ちゅうパタンは大正の末期から昭和の初めにかけて行われたもので、母型彫刻の初期、すなわち試刻、練習時代の産物である〉[注7]とのべている。

そこでこの時期、より簡単なパターンの製作方法を研究しながら、書体研究と原字制作がすすめられたのだった。

(つづく)

[参考文献]

- 今井直一「我が社の活字」『昭和三十年十一月調製 三省堂歴史資料(二)』(三省堂、1955/執筆は1950)

- 『三省堂ぶっくれっと』No.103(三省堂、1993)

- 朗文堂/組版工学研究会 編集・制作『杉本幸治 本明朝を語る』(リョービイマジクス、2008)

- Patricia A. Cost『The Bentons』(RIT CARY GRAPHIC ARTS PRESS、2011)

- 日本印刷学会編『印刷事典 第五版』(日本印刷学会出版部、2002)

[注]

後に、日本では2インチのパターンが主流となり、それがスタンダードであったと伝えられるようになっていく。ただし、日本でも後年、鋳造する活字の大きさによっては、4インチ原字からパターンがつくられることもあった。

※電鋳の製造工程については、電鋳による工芸用・工業用各種金属製品の製造販売などを手がける株式会社イシワタのウェブサイトにくわしい。http://www.ishiwata.co.jp/about/