三省堂の技師・桑田福太郎は、同社常務(当時)亀井寅雄がアメリカン・タイプ・ファウンダース(ATF)で買いつけたベントン彫刻機をむかえるにあたり、あたらしい書体をつくるための調査研究をおこない、大正13年(1924)12月付で調査報告をまとめた。[参考文献1] 今回はそのなかから、「明朝書体の研究」について紹介しよう。

桑田は、三省堂がつくる新書体をかんがえるにあたり、まず、印刷に適した書体はどんなものかを考察した。その内容は、前回紹介したとおりだ。結果、明朝体がもっとも適していると結論づけ、まず明朝体についての研究にとりくむことが緊要とかんがえた。

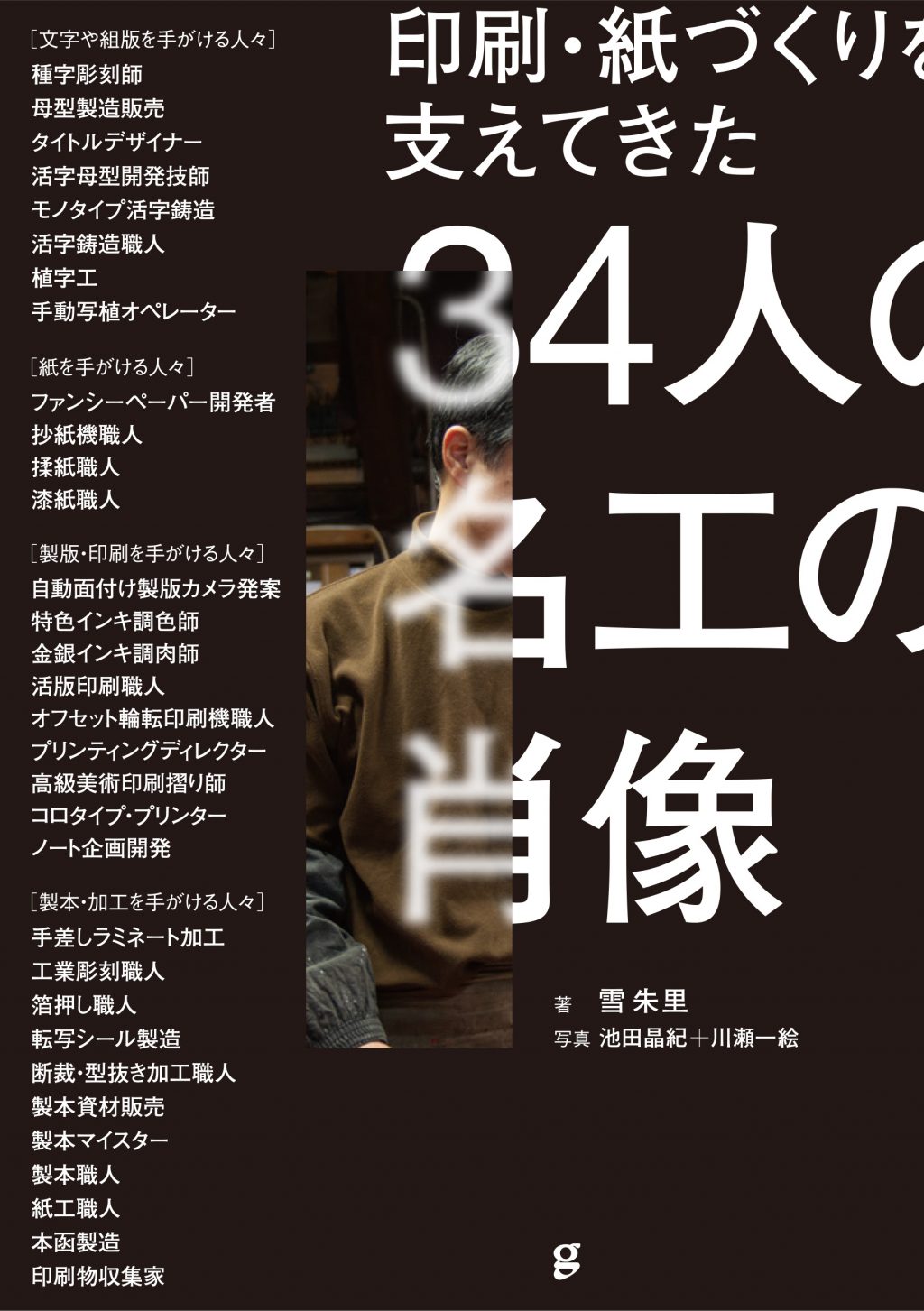

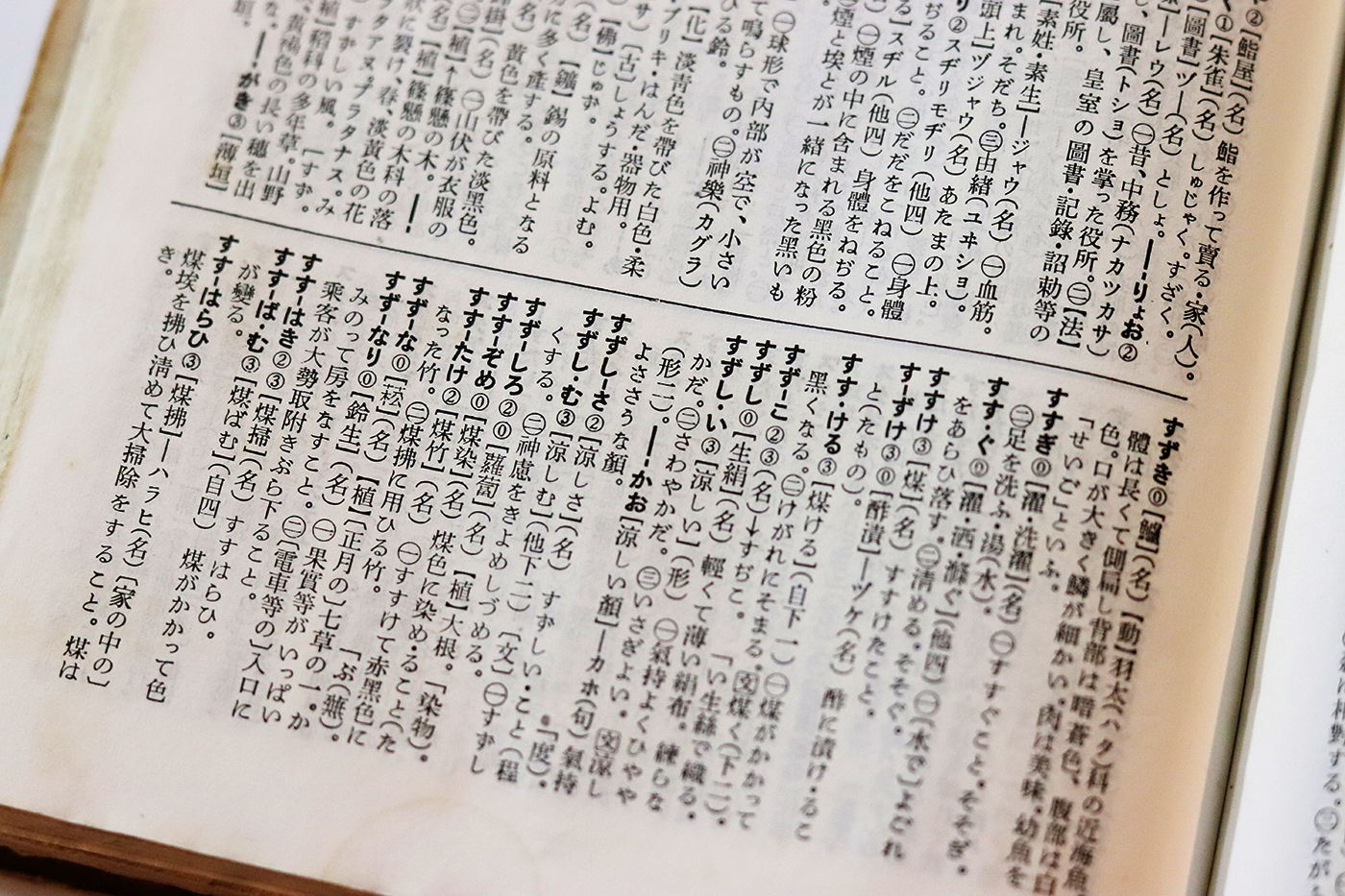

『明解国語辞典』(三省堂、1943年5月10日初版)の紙面。三省堂がのちにベントン彫刻機で新刻した5.5ポイント明朝活字をもちいている

そこで「明朝書体の研究」に取り組むことにした桑田が最初にかんがえたのは、〈優秀なる明朝書体を得るには先ず明朝とは如何なるものであるかを知らねばならない〉ということだった。

ところがこの時代にはまだ、体系だった書体の研究がなされていなかった。桑田は「明朝体はどのような必要から生まれたのか、その起源や、いかに発達して現在のような書体になったのか、その歴史を知る必要がある」とかんがえて帝国図書館などで調べようとしたが、明朝体や活字に関する参考書籍は非常にすくなく、得るところがなかった。[参考文献1]

従って明朝体として備うべき条件及び規約を知ること出来ず縦横線の太さの相違や部分的な筆勢なども如何にすべきかと云うことを確実に知ることを得ない

素より吾々の得んとするものは必しも明朝体でなければならないのではなく単に優秀なる書体を得れば好いのであるが其書体の歴史を知ると云うことは過去によって将来の発達せしむる資料を得 参考となるべき材料を得らることは明ではあるが此方面に相等な努力調査研究をしたけれども何等得られないのは非常に遺憾である

起源や歴史を知ることがむずかしいとわかり、桑田は、当時の活字に使われた明朝体を研究することによって「明朝体とは」という一般条件をおぼろげながらに知ることにし、つぎのような条件を導きだした。

1 縦線は太く横線を細きものを使用す

2 線の最初及び最後は其線の性質上相違あるも中途に於ては同一太さを使用す

是等が一般的条件で其他に点を横線として表わす場合が非常に多く横線は出来る丈け長く書くことであるが場合によりては階(ママ)書に於ての横線を明朝に於ては点として表わす場合もあり其細部に当りて種々なる特殊条件を必要とする様であり如何しても其書体を知るには現在活字をよく知らねばならず又時に製造所により同一の字が同一の体を備えず相違してる場合もあるので其相違する部分は活字として現在の所々に使用せらるる代表的明朝体を広く調査して其多数決による外はない

そして桑田は、優秀な書体を得ようとするには、現代使われている代表的な活字製造所のいずれがもっとも優秀であるかを調べる必要があるということ、また、優秀な書体を得るには相当な手腕のあるものが洗練した書体を創造するのが一番よい方法だが、あらたに創造するよりは既存の優秀なものを改良することのほうが容易であるし時間もコストもかからないことから、良い手本を探し出すことが「優秀な書体を得る」という問題を解決するためにもっとも緊要な課題だとしている。

ただ、既存の明朝体の研究をおこなうにあたり桑田が閉口したのは、活字の小ささだった。印刷物に使われている活字を分析しようとしても、実物大のままでは細部を見ることも測定することもできない。優秀な活字の研究には、そうとうな倍率で拡大できる装置がなければならなかったが、費用や場所の問題で、こうした装置を備えることのないまま時間が過ぎてしまった。

大正12年(1923)9月1日に関東大震災が起き、三省堂も被災したことから、しばらくは書体研究も頓挫していたが、大正13年5月に大手町の本社が復興した際、桑田率いる書体研究室に場所と経費が与えられた。桑田は小西写真材料店や浅沼商店、島津製作所などに問い合わせて拡大装置を入手しようとしたが、書体研究に必要な精度のレンズなどをそなえた機械器具は市販のものではないということがわかった。そこで桑田は、みずから指物工などに依頼して写真拡大装置を1機つくったのだ。これによって活字の細部の分析が可能になり、三省堂の書体研究はようやく本格的にはじまったのであった。

以下は、桑田の「明朝体研究」の内容とまとめである。現代のわれわれにとっても参考になる内容なので、長くなるがそのまま引用したい。

1、外周の大さの測定で縦横の長さが一致するか否かを見た

是れは字其物が固有の性質に対し縦横が夫れに相等してるか否かで圧し潰されたる細長きに過るか否かを見得るにある2、線と外周とが平行してるか否かで是れは活字の外周に平行して居ないことは字に或る傾があると云うことで不規則で他の字との調和を破壊して不快の感を生せしめる

3、線の太さは黒白部の大小に相違を生じ刺激と陰鬱とに大なる相違を生じ優美に大なる関係を生じて来る又同一字内に線の太細があるのは不規則や字に或る傾を生せしめる

4、線の曲直は不規則でもあり不快の感を生せしめる

5、線の凸凹があり線の太さが一線中同一でないのは調和を破壊する

6、肩上り、肩下り等は字形全体の偏形を意味して人々に非常に不快の感を生せしめる

7、筆端の鋭鈍即ち線が自然に細くなるが(ママ)急に細くなるかは変化の緩急を物語り刺激に大なる相違があり且つ其先端の尖れると丸味を有せると併せて鋭さと柔味とを感せしめ硬軟優美に非常に相違がある

8、中心の偏異は字全体の偏異を物語るもので印刷さるる場合は行列を形成され不規則なる行列となるか否かで乱雑の悪感を起さしめる

9、冠扁旁沓の高さ又は幅は其の字の上下左右の重味に関係し延過又は畏縮となり字の偏異を物語る

10、各部分の点線の形状又は位置は調和と優美に大なる関係を有し美の破壊となる

桑田はこれらのポイントを調査して当時の活字の優劣を考察し、博文館のものが筆勢があり形体もよいとしているが、線が太すぎて清楚な感じがないとも述べている。また、新聞社の書体は博文館、築地活版、秀英舎と比較すると洗練が足りないとも結論づけている。

博文館のものが一般的に筆勢があり形体も調って居る様であるが 線が太きに過ぎる為か暗い見悪く清楚な感じがない 他は一長一短で余り良くない 概して大なる活字の書体が小なる活字より優良であり6「ポイント」になると問題にならない不良のものが存在する 又東京大阪の各新聞社九つを撰んで比較したが活字の書体は余りに良くない 紙と印刷技術が不良なる為に一層不良に見える様で東京日日新聞が其内最も良好であるらしい 最も時間や経費の関係上多くの活字に就て詳細に調査することが出来ないから多少の不確実は免かれないが書体が博文館又は築地秀英社(ママ)などと比較すると新聞社のものが一般的に洗練が足らない様である

桑田のこれらの研究を、助手だった松橋勝二が引き継ぎ、三省堂がベントン彫刻機をもちいるあたらしい明朝体はつくられた。その詳細は、2021年8月末発売の書籍『「書体」が生まれる 三省堂とベントンがひらいた文字デザイン』にて、ぜひ読んでみていただきたい。

*

[参考文献]

- 「蒲田工場史(総論編の追補)」(昭和40年5月19日付。勝畑四郎氏によるものと思われる。どのような目的で書かれた資料であるか不明。大正13年12月桑田福太郎報告「字ノ調査研究ニ就テ」を含む)