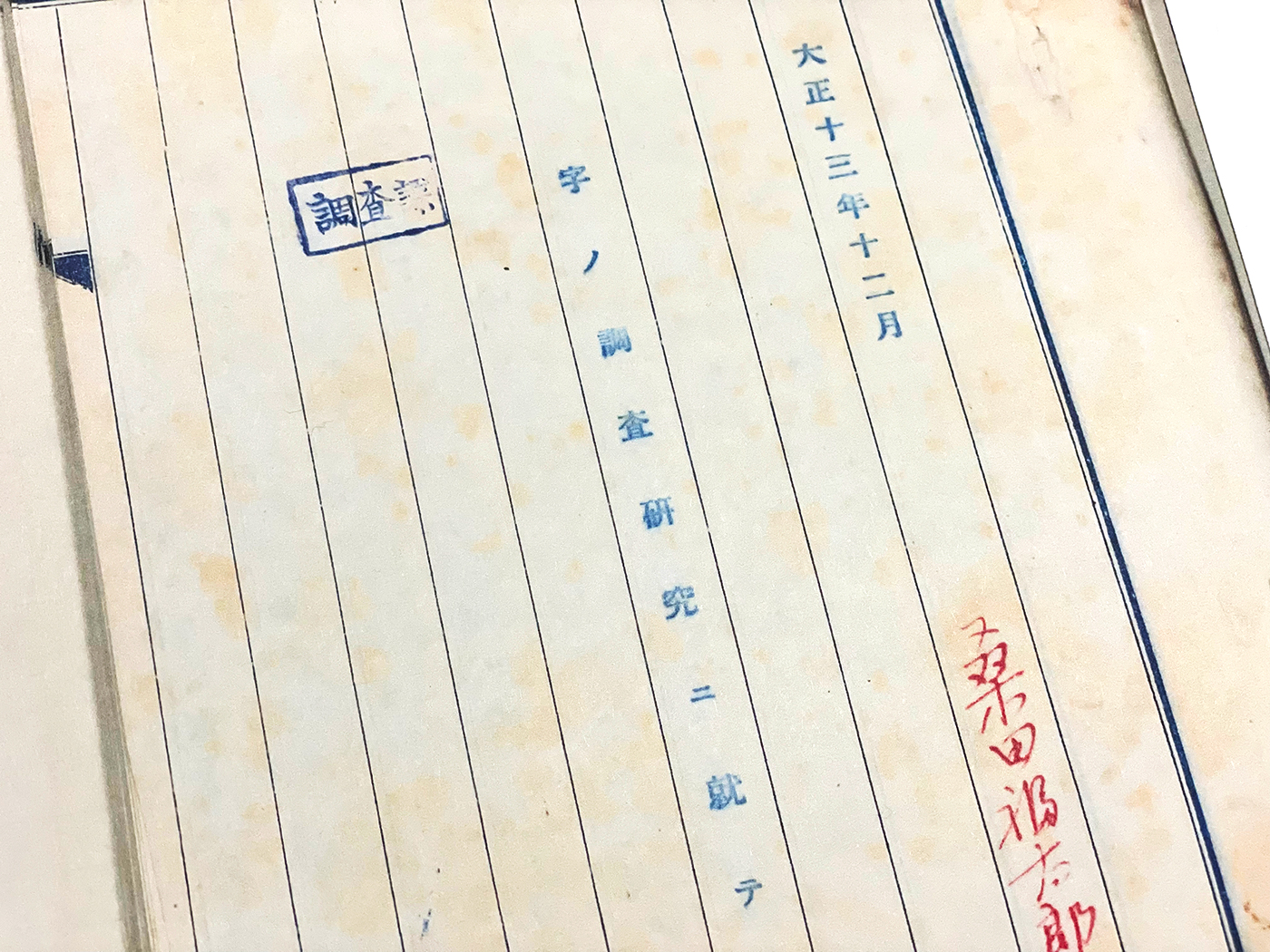

三省堂の技師・桑田福太郎は、「優秀なる日本活字を得ること」、「アメリカン・タイプ・ファウンダース(ATF)製のベントン彫刻機で使用するパターン(母型を彫刻するための原版)を経済的に得ること」を目的に、書体についての調査研究に取り組んだ。大正13年(1924)12月、桑田はその内容を「字の調査研究に就て」という報告書にまとめている。

桑田福太郎による書体研究の報告書。2021年7月に三省堂の資料室から発見された、昭和40年の勝畑四郎による手書き資料に含まれていた

その研究項目はつぎのとおりだ。

1、字母の素版に対する研究

1、同器の設計の特許出願

1、書体の研究

1、明朝体の研究

1、字の太さ

1、字の各分子の研究

1、字画と其面積

1、字の結構

1、印刷の鮮明及び其物理的研究

このなかから今回は「書体の研究」について紹介したい。

桑田は、鮮明優秀な印刷は優秀な活字によるものとし、優秀な印刷物をつくるためには印刷の基礎となる活字のよしあしに注意をはらわなくてはならないと考えていた。しかし日本語活字においては、つぎのむずかしさがあると述べた。まず、漢字には複数の文字に部分的に共通する部首があるものの、文字全体としてはひとつとしておなじものがないこと。そして、画数の少ないものは1画、多いものでは64画もある文字があり、これらを同一面積におさめて1字ずつ活字をつくらなくてはならないこと。つくった活字を縦や横に並べてページができあがるが、漢字にさらに仮名を混ぜて文章が組まれること。その仮名にも、横や縦に長い文字、三角形、四角形とさまざまな形があり、それらがすべて同一面積の正方形のなかに押しこまれて活字となることなどだ。このようなむずかしい条件があるうえ、一画の線においても始筆、中間部、終筆で太さが一定ではなく、太細がある。したがって、優秀な日本活字を得ることはいっそう困難になる、としている。

こうした優美や筆勢など美術的観点から美しい日本活字を得るのがむずかしいのに加え、漢字の数そのものが多いため、文字のひとつひとつに多くの経費をかけることができないという経済的な問題もある。もしひとつの字母に多くの費用をかける場合、数万字の活字をつくるには多額の費用が必要となり、経済的に不可能であるため、優秀な活字を得ることは困難であり至難である。

こうした状況をふまえ、桑田は当時、日本で使われていた活字について「なんの洗練も組織だった研究もなくつくりあげた出来合品にすぎない」という辛辣な評価をくだしている。

是等の為に日本活字は在来に於て何等の洗練もなく研究もなく比較的優秀な人々夫れも経費の都合上から余り高級なる資金を支払い得ないのて(ママ)あるが此の人々が限られたる時間に作り上げた何等の洗練も組織だった研究もなく作り上げた出来合品に過ぎないのである夫れに小活字なるにも係わらず特殊なる機械器具の存在するて(ママ)もなく手工によりて出来上ったものであるから統一もなく均等と云うことは有り得ない其日其日の出来具合や其時其時によって製作品に出来不出来があるのは止むを得ない否現在日本活字は手工としては非常に優秀なものとも云い又一方からは手工の極限にも達した様て(ママ)もあり行詰りて(ママ)はないかとも考え得られる

そして桑田は、優秀な活字を得るのには次のふたつの条件が必要とした。

1、字形が優美にして印刷物に適する事

2、字形を得るに容易なる事

これらの条件を満たす書体はどのようなものであるのか。桑田は、当時の代表的な書体それぞれについて考察し、印刷物にもっとも適した書体はどれかを解説している。大正当時、それぞれの書体がどのようにもちいられていたかがわかり興味深いので、くわしく引いてみよう。

桑田が〈在来使用せらるる字形即ち書体〉として挙げたのは、つぎの9つだ。

1、篆書

2、隷書

3、明朝

4、清朝

5、階(ママ)書

6、行書

7、草書

8、ゴシック体

9、特殊文字

以下がそれぞれに対する桑田の説明を要約したものである。

1、篆書

古代文字であり雅だが、形体が現代文字と多少相違があり読みにくいおそれがある。これを現代人にわかりやすいように湾曲したものを除き、画数を同一にすると、ゴシック体に近いものになってくる。

2、隷書

篆書より近代的であり、現代文字とのちがいもすくないが、線の太さや湾曲がいちじるしく、ひとつの線のなかでも太細の変化がはなはだしい。優美で雅味もあるが、書体を容易に得ることができないという欠点がある。

3、明朝

現代文字とよく似ており、横線縦線にある規約があり常に均一で、筆の最初と最後とに変化があるのみ。その変化も規則的であるため、篆書や隷書に比べ書体がつくりやすい。曲線も使用しているから優美性も備えているが、多少硬性と筆端の鋭さを備えて男性的である。

4、清朝

現代文字にもっともよく似ているが線の変化が非常にいちじるしく、横線と縦線に定まった約束もなければ、太さは自在で、字が異なれば線もまったくちがい、ほとんど同じものがない。したがって、字形を得ることが困難で、優秀な字は容易に得られない。

5、楷書

現代使用されている毛筆体のもので、一般的に使用されており、われわれにはもっとも身近だが、上下左右の字や周囲に応じて、おなじ字でも太細長短にちがいがあるように千変万化で活字としていかなる文字がその周囲にきても支障をきたさないようにすることは困難。不規則であるため、活字としては不適当である。

6、行書

これもまた現代使用されている毛筆体で一般に身近だが、その変化は楷書よりもいっそうはなはだしく、上下と連続的につながる性質をもち、個々なる活字としての書体には不向きである。

7、草書

現代使用されているものであるが、次第に使われることが減りつつあるので、楷書から遠いため一般に身近ではない。変化はこれまでの書体のなかでもっともはなはだしく、理解しづらいものが少なくない。優美なる書体を得ることは非常に困難である。

8、ゴシック

もっとも近代的な文字であり線の太さは縦横または筆の初終などに於ても何らの相違がなく変化が少なく、現代人の楷書を基調としてつくられたもので、現代人には身近なもので書体は容易に得られる。優美性はあるが変化が少なく鋭さがない。したがって、筆勢を喜ぶ日本人にはそのところになにか物足りなさがある。

9、特殊文字

以上の書体は長い年月のあいだに洗練されたために、そうとう発達したものだが、その目的によってなお不十分であるために種々の書体がもちいられる。とくに広告などには一般の注意を引くために意匠を施していっそう種々なものが使用されるが、まだ発達途中であり、十分に整備した形体を備えるものがすくなく、部分的で、一般的な書体として使用されているものがない。

こうして9つの書体について説明したうえで、桑田は〈最も多く使用せらるるものは明朝で活字の書体と云えば明朝を指すが如く一般的〉であり、他の書体は特殊な場合だけに使われるとし、活字としてはもっとも明朝が適していると結論づけている。ただし明朝についても〈鋭さはあるが女性美に於て欠けて居る為か物足らなさがあり尚大に研究を必要とする〉としている。また、〈「ゴシック」も次第に其使用途を増しつつあるが現代使用されて居る物は尚鋭さは全然欠けて尚硬さを有して居り尚研究の余地があり歴史が新しい為に洗練が足らない様であるから尚発達し其用途も増加するであろうが書体は尚多くの研究を必要とする〉と書いている。

桑田は、自身で考察するのみでなく、書籍や新聞、雑誌などの印刷物からさまざまな書体を集め、それを実地に試して書体を得ることの難易をはかったり、一般多数のひとびとの意見を聞いたうえで、現在においては活字として明朝がもっとも適当であるとかんがえた。

活字として明朝体は永き年月の間優勢を保持したる為に一般の人々は明朝体に活字として非常なる親し味を有して居り明朝体にあらざれば活字にあらさ(ママ)るかの如き潜在的観念があり保守的精神の存在も否定することが出来ない

こうして桑田は〈活字の書体としては明朝体の研究が最も緊要なるものと思う〉として、明朝体の研究をおこなうことになる。

いまは2021年。桑田の調査研究が書かれてから、まもなく100年が経とうとしている。ゴシック体など他の書体で組まれた本や雑誌が増えたとはいえ、すくなくとも紙媒体においては、明朝体はいまだ日本語の基本書体としてゆるぎない地位にあることがとても興味深い。

次回は桑田の明朝体研究について紹介する。

(つづく)

*

[参考文献]

- 「蒲田工場史(総論編の追補)」(昭和40年5月19日付。勝畑四郎氏によるものと思われる。どのような目的で書かれた資料であるか不明。大正13年12月桑田福太郎報告「字ノ調査研究ニ就テ」を含む)